01 我国保障性住房政策

2025年8月28日,《中共中央国务院关于推动城市高质量发展的意见》发布。总体要求中提到,在营造高品质城市生活空间方面提出:系统推进“好房子”和完整社区建设;完善城市基础设施;提升公共服务优质均衡水平。

其中“好房子”指的是住房设计、建造、维护、服务水平,大力推进安全、舒适、绿色、智慧。并提出了坚持人口、产业、城镇、交通一体规划,建设创新型产业社区、商务社区,科学制定实施城市更新专项规划,一体化推进城市体检和城市更新,创造宜业、宜居、宜乐、宜游的良好城市环境,促进产城融合、职住平衡,因地制宜发展保障性住房。

2024年5月17日,央行宣布设立3000亿元保障性住房再贷款,支持地方国企以合理价格收购已建成未出售商品房。截至2024年末,全国已累计筹集172万套(间)配售型保障性住房、保障性租赁住房和公租房。

2023年12月,中央经济工作会议强调要加快推进保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”。

回顾过去三年,我们可以看出,保障性住房已经完成从加快建设到落实配置,再到因地制宜发展的转换过程。

02 那么保障性住房具体指什么呢?

保障性住房是指政府为中低收入住房困难家庭所提供的限定标准、限定价格或租金的住房,一般由廉租住房、经济适用住房、政策性租赁住房、定向安置房等构成。这种类型的住房有别于完全由市场形成价格的商品房。

社会保障性住房是我国城镇住宅建设中较具特殊性的一种类型住宅,它通常是指根据国家政策以及法律法规的规定,由政府统一规划、统筹,提供给中低收入的人群使用,并且对该类住房的建造标准和销售价格或租金标准给予限定,起社会保障作用的住房。

世界上许多国家均设有保障性住房,其中德国和新加坡被公认为住房问题解决得较好的两个国家。新加坡有着超过90%的住房拥有率,大多数居民住在政府建设的组屋中;不同于新加坡,德国仅有45%左右的房屋拥有率,通过完善制度让另一半居民安心租住在市场化建设的住房里。

我们今天不再对保障性住房的体系做深入讨论,而是结合最新8月份发布的数据,来看看保障性住房的“住房设计”。

03 初期保障性住房“丑丑的很安心”?

长久以来,保障性住房给人的主观印象便是远不如商品房,无论是外观,质量还是配套的服务空间。

例如有网友吐槽国内保障性住房的空间形态与普通住宅无异,只是普通的板楼,虽然保证了层高和居住人数,但户型小,也没有考虑公共空间的设置。立面效果也毫无造型。

图为赣州蓉江新区阳光和谐家园保障性住房小区。朱海鹏摄,图源网络

图为2022年成都市首个保障性租赁住房南华佳苑项目,图源网络

诚然,认为保障性住房就可以质量低一些、配套差一些,这是个误解。但仅对于造型设计问题,在笔者看来,是无法严厉苛责的。

实际上,初期的保障性住房是“丑”的更安全,“丑”的更放心。

为什么这样说呢?

我们前面了解过国家政府大力兴建保障性住房原因,即是为了解决住房市场化带来的外部性问题,为低收入住房困难家庭提供他们有能力负担的住房,保障人们的居住权利,维护社会公平。

然而,在当前保障性住房分配过程中,骗购、骗租保障性住房等种种乱象频频见诸报端。究其原因,保障性住房的保障对象不明确、申请人资格核实困难、申请造假者违法成本过低等多种因素造成了保障性住房分配乱象丛生。

尽管人类追求幸福的权利是平等的,无论收入高低,但商品设计所带来的附加价值是有差别的。当保障性住房舒适,美观到无异于商品房甚至远胜于商品房时,又有多少真正需要帮助的低收入人群能得到保障性住房呢?

初期保障性住房的“丑”与“缺陷”,更像是救灾米里故意拌的沙子,真正需要的人,能够接受;不需要的人,也不愿抢夺。

我国的经济发展和城市发展都是极其迅速的,农民工和大量务工人员大量涌入城市,发展初期的目的是“有”比“没有”好,因此我们是等不了的,是需要最快速落实“有”的。随着经济的持续发展,我们无意苛责过去的规划与发展,相反,笔者认同在无法保护目标群体的时候,选择最安全的方式的做法。但无论是谁,我们都没有忘记心中“更美好的愿景”。

到了今天,我们已经初步完成了“有”的初期目标,可以朝向更好的“价值服务”转变。因此“美观”“人文”变成了下一阶段的目标。

图为,位于深圳市光明凤凰城片区的凤凰英荟城,是全国规模最大的装配式保障性住房项目,建有24栋高层塔楼,最大建筑高度为150米,总建筑面积约116万平方米,共7056套房源面向公共租赁住房在册轮候人配租。图源网络

04 他山之石,可以攻玉

别国“社会住房”的造型借鉴

日前,西澳州政府发布了一项规模最大的社会保障房和经济适用房建设计划。政府鼓励建筑商投标承建1000套新房。该计划包括14个先建后租项目,将提供1145套新房,其中约80%为经济适用房,20%为社会保障房。

澳大利亚对社会住房的承诺远远超过了不断增长的需求。有了更多的机会,建筑师可以提供世界一流的设计。随着社区生活的兴起,和经济发展,澳洲的社区住房现在将重点关注在优质建筑、可持续性和生活质量,并走在了社会住房设计的最前沿。

ParkLife公寓

这是澳大利亚首个碳中和居住区——南丁格尔社区内(Nightingale Village),这是一栋高性能、设计精美、以社区为核心的公寓住宅楼,包含37套住宅和2套商业租赁房。该公寓楼被视作社区内的社交中心,拥有独特的山地状屋顶轮廓线和顶层露天剧场,除此之外还有尺度、位置、空间特征各不相同的社交公共区。每套住房的设计都旨在提升空间效率、功能性和灵活性,其中有五套公寓是指定的社会性住房。

设计团队Austin Maynard Architects一直寻求在公共和私人之间建立美好联系,以“链接”代替“筑墙”。场地原本更具挑战,因为东侧已有嵌入式公寓住宅区,后方的场地计划建设一座类似规模的公寓楼。但幸运的是后方场地的公园规划又获得了批准。这一机会使ParkLife公寓拥有了底层私人花园区,并与公园融为一体。设计师将住宅入口和自行车停车场划分开,在中间开辟了通道——一条穿过ParkLife大楼中心的中央人行道,将社区中心与新公园相连接。

关于住宅建筑的高度控制,市议会要求ParkLife削减其东南角,与旁边原有的公寓楼相适应。这反而制造了一种新机,于是顶层诞生了一个带有宽敞露台的特别公共区。露天剧场是ParkLife独特的生活空间,它作为一种景观元素可以看到外部街道和整个城市的景象。

除了推行社会住房,澳洲也提出了住房保障计划(the Home Guarantee Scheme, HGS)的倡议,旨在支持符合条件的购房者,包括首次购房者、单亲家庭和地区澳大利亚人,以便更早购买住房。它包括首次购房担保(First Home Guarantee, FHBG)、家庭购房担保(Family Home Guarantee, FHG)和地区首次购房担保(Regional First Home Buyer Guarantee, RFHBG)。该计划通过33家参与贷款机构提供。

澳大利亚对社会住房存量的承诺和资金有限。但到2037年,澳大利亚估计将有110 万人寻求社会住房。建筑学教授兼新南威尔士大学建筑环境学院院长菲利普·奥德菲尔德(Philip Oldfield)表示,要对社会住房的投资与巴黎或巴塞罗那等国际大都市相媲美,需要建造更多优质住房。

墨西哥在社会住房方面有着一段坎坷的历史。2000 年代初期,经济繁荣破产,许多建筑简陋的社区集体建成与世隔绝的宿舍城市,这些城市后来变成了贫民窟,包括墨西哥城。

2010年代对政策的全面改革使建筑师更多地参与了更具创造性的社会住房设计。

Z53社会住房建于2012年,是Michan Architecture的第一个项目。创始合伙人兼建筑师Isaac Michan表示,自那以后,墨西哥城的社会住房格局发生了很大变化。

图为Z53社会住房,42个公寓单元分布在三座相互连接的塔楼中,塔楼覆盖着红泥砖和周围的内部庭院。图源:拉斐尔·加莫Rafael Gamo和Michan Architecture官网

“现在我看到社会住房中有更多的设计项目,有设计建筑师参与其中,”Michan 说。

墨西哥城有地震历史,Z53社会住房有坚固的钢筋混凝土框架和地下停车场的混凝土柱支撑。三座“塔楼”拥有42 个一居室或两居室单元,砖块是特色,无需额外饰面,可作为隔热材料以满足温暖的气候。

除了公共的共享屋顶花园和地下停车场外,每座塔楼还有一个内部庭院,开放式露台上的桥梁将它们连接在一起。

Michan说,人们有足够的兴趣纠正该市孤立的经济适用房的错误,该国一些最著名的建筑师设计了社会住房。

法国有超过4.5万个社会住房单元可供中低收入者以及基本工人使用。Atelier du Pont 的创始建筑师兼负责人Anne-Cécile Comar表示,法国有一种“非常大”的社会住房文化。

“这对法国建筑师来说确实是一个重要的问题,也是我们职业的基础。”

自2000年通过一项法律以来,城市城市所有住房存量的25%必须是社会住房。那些未能达到最低要求的人将被罚款。

“政策是拥有你无法检测到的社会住房与私人住房不同,”科马尔说。

这是相同的建筑质量,相同的外墙质量,而且通常它甚至比私人更好——社会住房。

自推出以来,法国在2001年至2019年间建造了约1.8m的社会住房单元。

贝尔维尔社会保障住宅

贝尔维尔社会保障住宅盒子状的阳台从立面上伸展出来,带来宽敞的户外空间,使居住者能够一览巴黎的美景。项目位于巴黎最时尚、最密集的街区之一的玛黑区,这个社会住房项目将17世纪的通道和庭院与新的现代外观相结合,为旧址带来了新的生机。图源:弗雷德里克·德朗格尔(Frederic Delangle)

贝尔维尔社会保障住宅的19个单元可分为两个由预制混凝土制成的体量——一个黑色,一个白色。公寓虽小,但阳台上可以欣赏到巴黎屋顶的景色。保证居民可以享有——阳台、树木或窗户。

设计团队认为,即使社会住房的居民并不富有,但这些人值得设计师的热情和爱。“我们总是与客户争取拥有一扇大窗户......每个人都告诉你要有小窗户,因为它更有利于隔热......但我们非常坚信,光是生活的乐趣之一。所以我们需要更大的窗户。

奥地利维也纳在全球城市都在沦陷炒房热潮的时候,仍连续十年蝉联全球最宜居城市,并有190万市民享受许多人梦寐以求的房价和居住品质。

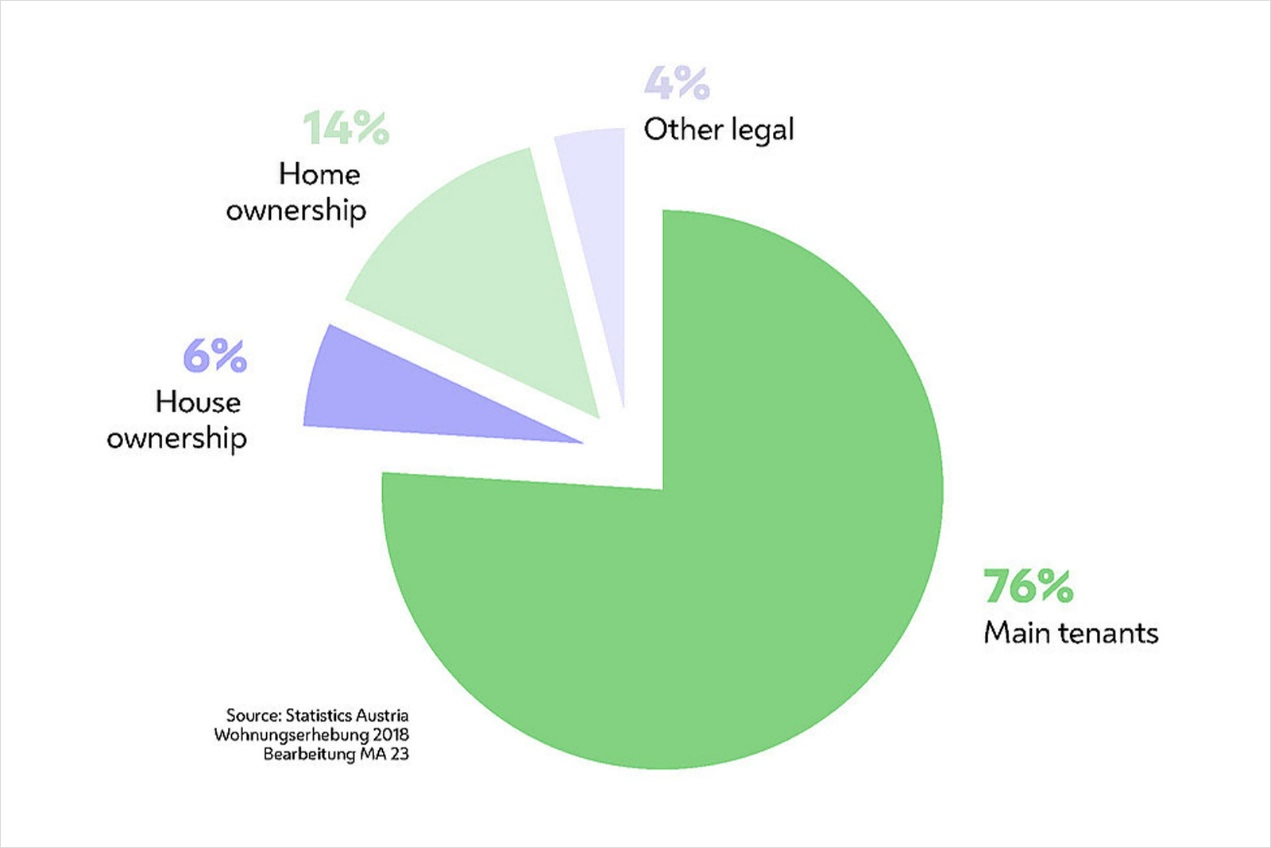

维也纳并不流行买房,八成以上维也纳市民是租房族,62%市民居住在政府自建或者补贴的44万户社会住宅。放眼望去,维也纳的社会住宅占租屋市场的44%,一半握在政府手中。另一半受其严格规范,堪称全市最大的“房东”

维也纳社宅有百年历史,长期执政的社会民主党深信“居住是基本人权”,1920年代就开始埋头苦“盖”;90年代政策转弯,改而补贴非营利开发商兴建社宅,服务对象从低收入户扩大到城市中产。

大房东压低了整体住房市场的租金,让低薪的劳动者和青年也住得起首都,享受城市的便利、低廉的通勤成本和丰富的就业机会。

维也纳社宅有多便宜?根据《卫报》,30岁的护士哈默(Barbara Hammer)和公务员男友住在城西一座漂亮的新哥德式公寓,合租的70多平方的社会住宅,搭地铁15分钟即达市中心,房租560欧元,仅占她薪水的18%。

图为,根据2018年统计,维也纳有近八成市民皆是租屋族。图片来源:维也纳市政府网站

维也纳社会住房便宜也有好货:

图为维也纳的阿斯朋湖城(Aspern Seestadt)为旧军机场改建的社宅,运用创新设计,是欧洲目前最大的城市开发计划之一。图源:IFLA EUROPE官网

维也纳的阿斯朋湖城住宅区是维也纳城市发展项目中的引人注目的建筑群。将天然材料与现代建筑相结合的想法在开放空间中得以延续。木质元素创造了独特的峡谷,周围环绕着植被茂盛的庭院。开放空间的前卫设计凸显了建筑群的不寻常性质。整个空间:在综合体中心鼓励挪用和玩耍的峡谷是所有居民和游客的典范。青少年游乐场被各个年龄段的居民和游客使用,因此已成为一个热闹的公共区域。低洼的“山谷”是庭院的亮点,结构不同的木墙鼓励人们参加障碍赛或循环训练。

倾斜的墙壁和集成的座椅提供了放松和观察的机会。诱人的亮黄色三元乙丙橡胶表面覆盖了整个峡谷,起到防坠落的作用,也有助于降低噪音。峡谷的尽头通向绿色庭院,形成有机景观。生长在草丘之间的小冠稀苇为私人露台提供了理想的视觉屏幕,并在没有围栏的情况下创造了隐私。

凡席拉可形容这些社区就像一块社区磁铁,为新的城市街区注入生机;主题式的社区则聚集了趣味相同的人,激励市民更积极地为自己的社区付出。

强调以混居打破隔离,融合社会阶级,避免社宅污名化,科技新贵、难民、学生、工人、中产、退休银发族等各行各业,各种家庭组合,各种收入水平,同住在一个屋檐下。社会住宅不是底层穷人的缩影,而是整体社会的缩影。

05 前覆后戒,择善而从

别国“社会住房”的体系借鉴

综合前文所提到的,面对社会性住房,我们需要同时考虑两个问题,一个是“保证有”;另一个是“美观舒适”。在如何平衡两者关系上,仍是我们需要进一步考虑的问题。

诸如前文提到的澳大利亚,尽管他们在社会住房上做到了设计优美,造型百变,但也因此导致了新一轮的问题。澳洲德勤经济研究所的合伙人史密斯(Stephen Smith)表示,澳洲没有建造足够的房屋来跟上人口增长的步伐,而且由于建筑商正在处理积压的半成品房屋,新住宅开工特别缓慢。

开工慢

他在最新的商业展望报告中表示:「土地、材料和劳动力的成本将保持在较高水平,而最近的破产率表明,如果建筑商要实现政府和社区所呼吁的住宅大幅增加,他们将需要更大的利润率。」

澳洲的业界面临的更广泛挑战,包括高成本、需求下降以及利润被压缩,形成「高风险、低回报」的恶性循环:需求减少 → 材料及人手不足 → 成本推高 →建商利润降低 →工程延误。

由于建筑成本高企,许多首次置业者负担不起,导致市场需求下降;

需求减少又使建材及劳动力的需求减少,进一步推高成本,压缩建筑公司的利润,令部分小型公司可能缩减项目甚至暂停运作。

而一些积极的建筑商、则因漫长审批程序无法加快施工,使原本几个月可完成的工程,可能被拖延至一年半载,营运成本大幅增加。

租金贵

这一现状同样影响了社会住房,澳洲圣公会希望提高社会保障金,建造更多的社会住房,并改革投资者的税收减免,因为其最新的租金负担能力恶化情况令人震惊。它发现租金负担能力是「有史以来最糟糕的」,只有13.4%的出租房源被认为可以负担得起,即一个父母均从事低收入工作的四口之家能负担得起的出租房屋。

维护高

虽然澳大利亚非营利组织正在为中低收入者建造以设计为主导的经济适用房,但缺乏为候补名单上的人提供政府资助的社会住房。澳洲的学者表示,像南丁格尔住房这样的组织是建后出租住房的先驱,20%的公寓分配给社区住房提供者,供最需要的人使用。但像以前由州政府拥有的悉尼天狼星大楼这样的例子表明,澳大利亚需要更多专门建造的社会住房来满足需求并符合国际标准。

“在传统的市场主导住房中,你为购买房屋的人建造......所以你不会考虑随着时间的推移而积累的能源费用,但对于社会住房,你并不是想创造利润,这样你就可以以更重要的方式考虑住房的生命周期成本等问题。”

图为雪梨Sirius经典粗犷主义建筑「天狼星大楼」图源《卫报》和World Monuments Fund

图为雪梨Sirius经典粗犷主义建筑「天狼星大楼」图源《卫报》和World Monuments Fund

天狼星大楼原为70年代的社会住宅,于去年完成翻新升级。建筑标志性的几何结构和粗犷特色得以保留,同时全新的铜材阳台设计扩展了空间,为大楼增添了现代化的新貌。以前归州政府所有,最终因运营方破产,于2018年变卖,现在改造变成了豪华公寓。

图为天狼新大楼翻新后的样貌,图源Bryn Donkersloot

而对于新时代的“美观”的问题,我们也需要考虑如何不让社会住房“显眼”,如何不使其污名化。

「维也纳的独特之处在于,你无法从住家地址就看出一个人的收入」

“住得和富人一样”是建于半世纪前的老社宅——埃尔拉(Alt Erlaa)的承诺。这里住了7,000人,被居民誉为——全世界最好的社会住宅。

这不是一句口号。奥地利足球巨星克兰克(Hans Krankl)、奥地利劳动党党魁、工会领袖、甚至前总统的女儿都是社宅住户。

维也纳副市长凡席拉可(Maria Vassilakou)解密维也纳市府如何确保住房物美价廉,关键是「三重补贴」加「公开竞标」。

1,补贴土地取得成本。先由维也纳市府购入土地或活化闲置资产,如荒废的旧厂房、旧军机场,接着公开竞标,再以低价或租或售给得标的非营利开发商。建成后,至少保留一半租给低收入市民,其余才释出给城市中产阶级。

2,对开发商提供无偿的兴建补助、长期低利贷款或延长还款年限等优惠。

3,租金管制,多数住户的租金不超过其收入的25%。高收入租户支付市价,以补贴低收入户。倘若租金仍旧太高,可申请租金补贴。

图为维也纳向日葵屋。图源Arenas Basabe Palacios + Buschina & Partner官网

受委托在维也纳梅德林区的新社区Wildgarten建造11栋街区,共82套公寓。建筑的连续性将不同特征的城市元素缝合在一起。新社区主要是步行街,促进了自然绿地的连续性,该空间保持野生且几乎不需要维护。在统一但多样化的住宅结构中,每栋建筑都围绕着花园而建。这些建筑物的高度、开间和类型各不相同。有小型(S号),即单户住宅和复式公寓,以及中型(M)和高层(L)公寓楼。向日葵屋(Die Sonnenblumenhäuser)的特点是其南立面的黄色陶瓷覆层。由大型陶瓷块形成的承重墙结构系统允许中性空间的室内设计,灵活且可重新配置。

只要年收入低于4万5,510欧元的人都能申请入住,而维也纳的平均年收入是3万3,600欧元,也就是说,多数人都有资格;而且一旦入住,终生保障,不会因为年老或日后收入增加而被驱赶。

“重要的是签订合同的那一刻,从那时起,住户就有了无限期的租约。”前维也纳城市规划执行总监普欣格(Kurt Puchinger)解释,除了保持住户多元,“那是个人安全感的坚实基础。”

与澳洲的需求与住房数量脱节不同,维也纳为保证住房需求,牵制房价,每年新建9,000户社宅,增加供给。 除了兴建,还要翻新和养护,维持社宅吸引力。每当发生邻里缙绅化,可能排挤原住户时,市府就会介入翻新,更新通风设备、提高能源效率、顶楼加盖等,升级社宅质量并容纳更多人。

当然,修建,维护,翻新都需要金钱的支持。

维也纳的住房预算高达七亿美金,55%用于新建,近40%做都市更新,财源来自奥地利国人薪资的1%,由劳工和雇主各出一半。

维也纳科技大学研究员卡迪(Justin Kadi)「若你要看这座城市花了多少钱,我认为也得看它实际上获得了什么,对吧?」

06 结尾

看了全球各地的“作业”,我们发现,一个理想的家,不仅仅是四面墙一个屋顶。它关乎公平、尊严,更关乎一种“混搭”出来的社区活力。

就像维也纳的社宅里,可能藏着球星和政治家,隔壁邻居可能是程序员、教师和退休阿姨。这种“神仙搭配”,才是保障房最美的样子——它不该是一个标签,而是我们城市里自然而然的一部分。

中国的保障房,也正走在这条“进阶之路”上。从拼命解决“有没有”,到用心琢磨“好不好”。这条路不容易,既要控成本,又要提品质;既要盖得快,又要设计得巧。

但可以期待的是,未来的保障房,或许会和你花大价钱买的商品房一样好看、好住,甚至因为更好的社区规划而更有人情味。

这不只是一场建筑的升级,更是一场关于“归属感”的创造。

专栏编辑|Sherry Li

发文编辑| Ziyi Zhang

审核编辑|Ziyi Zhang

"/>

"/>

"/>

"/>