01和而不同既定轮廓中的艺术

Harmony Without Uniformity

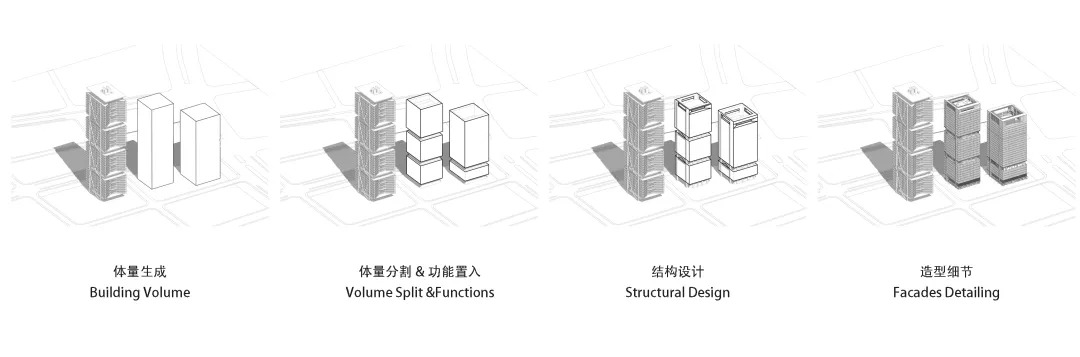

▲整体体量模型

由都设设计打造的南京雨花置地中心双塔(150m与120m)现已正式竣工。作为华润置地在南京市雨花区综合开发的核心组成部分,双塔将与罗杰斯事务所设计的200m塔楼(在建)以及旁边公园由都设设计的100m塔楼,共同勾勒并统领该区域未来的城市天际线。

双塔紧邻已经确定方案的200m塔楼,三栋楼需协调统一。200m塔楼以“视窗”为设计出发点,这意味着双塔既要与其协调,又需要具备自身特点,并兼顾造价控制。这无疑是一次“限制中的设计”,是在既定轮廓内完成的精妙创作。

▲项目整体鸟瞰

呼应

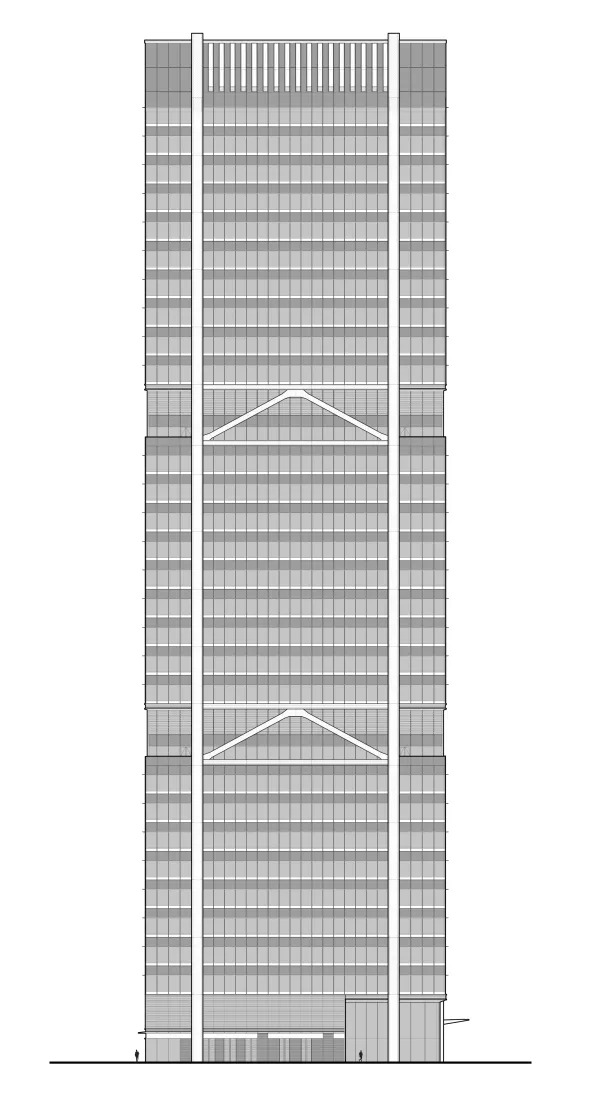

设计延续了整体的体块划分逻辑 ,在西侧城市界面上,如“视窗”般的玻璃体量形成逐级上升的错落关系,从而与周边形成呼应。

山墙面的四根柱子从底部贯穿至顶,“支撑”起整个玻璃体量,强化了极具辨识度的造型关系。

▲立面分析图

不同

双塔标准层控制在2000m2以内,以方正布局保障办公效率,不进行较大的形体收缩,仅在大堂、塔冠做局部切角,既呼应了200m塔楼的几何语言,又保证了办公空间的实用性与完整性。

▲从城市主干道视角看双塔

▲从商业街区看双塔

▲150m塔楼人视角

02结构成就建筑之美270°边界消隐

Structure Shapes the Aesthetic of Architecture

山墙的柱子并非只是装饰,而是将结构与造型结合,取消传统转角部位结构柱,两侧分别留出约9m的玻璃界面,使每层转角形成 270°无遮挡景观面。这种设计几乎消弭了建筑空间的 “边界感”,重新定义了南京高层办公的体验标准。

▲转角放开的标准层室内

03隐形的开启形式追随功能的追求

The Pursuit of "Form Follows Function"

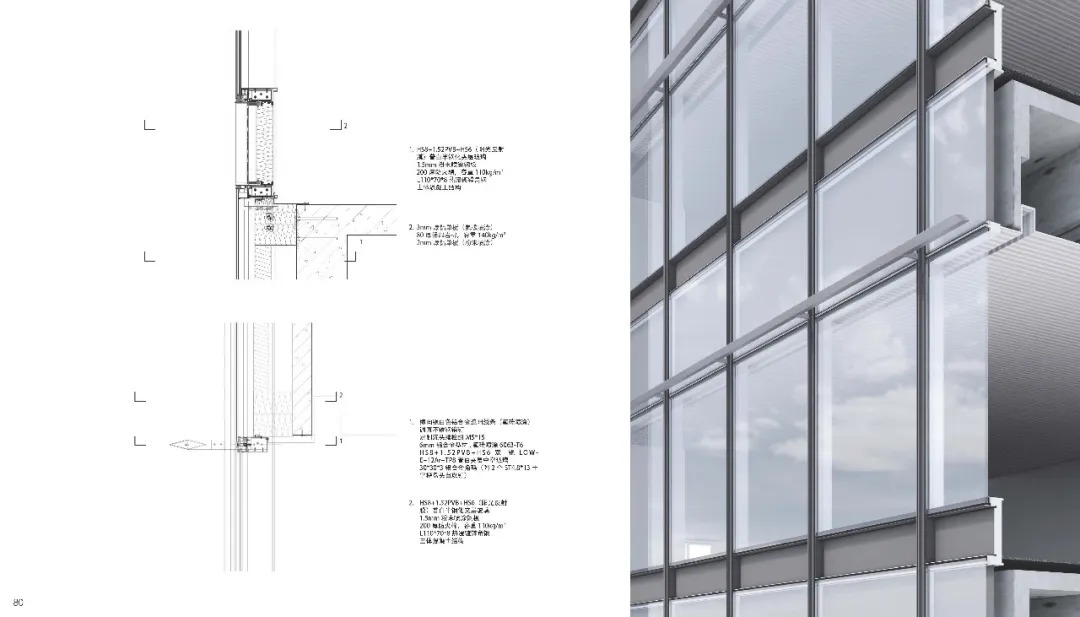

为最大化办公区域视野并保证幕墙的视觉完整性,立面选用夹胶中空玻璃,并取消了室内防护栏杆。同时,将开启扇设置于面板底部,使其在视觉上不影响立面的纯净效果。

▲开启扇实景

▲开启的室内实景

▲标准段特写

04空间的致敬从经典到当代的转译

The Translation from Classic to Contemporary

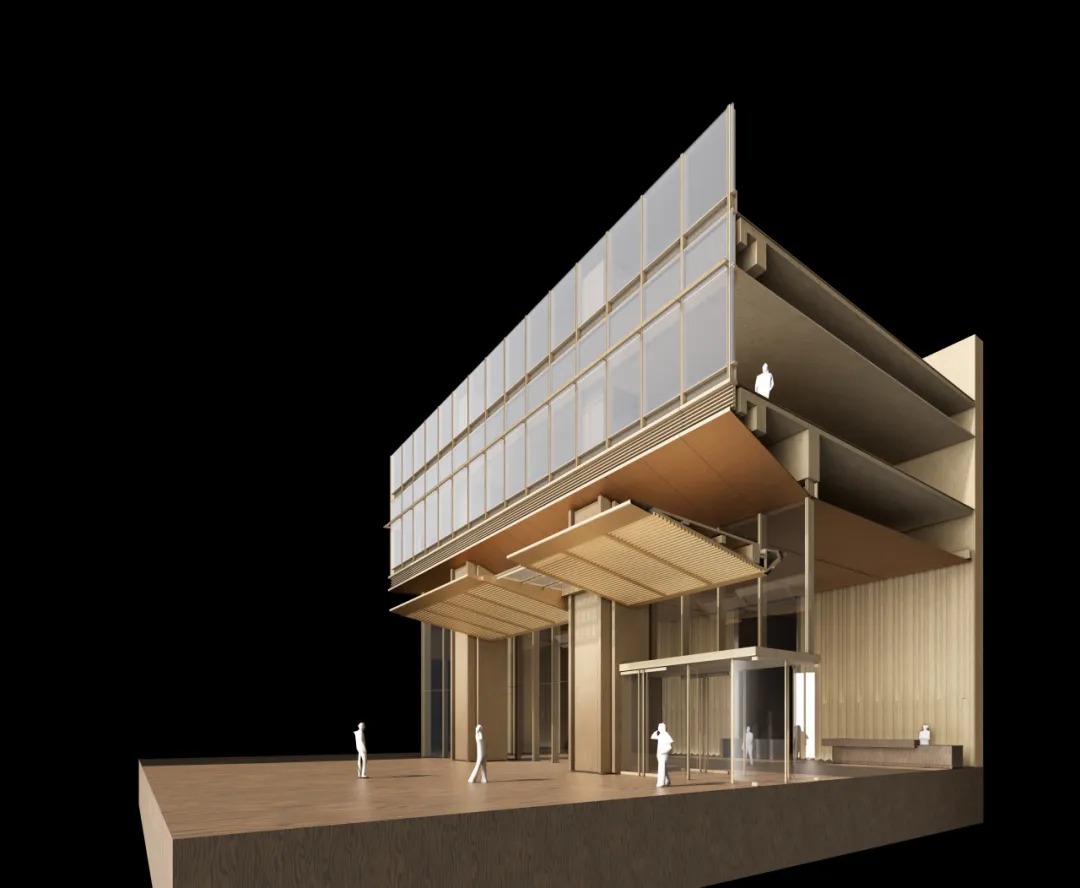

密斯·凡·德·罗的西格拉姆大厦,通过底层后退手法营造了大堂无柱空间的极致自由感,这种对结构真实性的表达与空间自由度的追求,使其成为现代主义高层建筑的典范。

在国内严格的防火规范与惯性中筒结构形式的双重限制下,传统的底层内退设计往往导致空间进深较小。本案结合造型,巧妙利用角部空间增加空间进深感,打造出国内少见的无柱大堂空间。通透的界面模糊了室内外界限,后退形成的空间也彰显出结构的力量。

▲底部空间与环境的融合

▲无柱的大堂空间 ©Pelli Clarke & Partners

▲大堂及电梯厅 ©Pelli Clarke & Partners

这种对空间解放的追求,不仅限于大堂,同样体现于避难层的可用空间中。

▲避难层的自由空间

05精密的平衡精准控制下的品质营造

Quality Construction under Precise Control

![]()

本项目幕墙单方造价控制在1500元/㎡,设计通过精准控制实现高完成度。设计将主要立面标准段的造价压缩至极致,从而将预算集中于底部等近人尺度等关键区域,以更优的材料提升体验品质。

标准段采用框架式体系,以金属开启扇调节玻璃尺寸(≤4㎡)并丰富立面层次;上下单元式分离设计降低了对施工平整度的要求。

▲正立面标准段幕墙

大堂区域立面采用夹胶超白玻璃,相对中空玻璃造价更低,同时可提升大堂的通透观感。室内采用T型精致钢立柱,有效弱化了竖向构件内侧的体量感。同时,钢立柱承担了门斗的部分竖向荷载,从而取消了门斗钢立柱。主入口以9m通高铝板柱与悬挑不锈钢雨棚,塑造出强烈的视觉标识与空间层次。

▲主入口设计模型推敲

为维护商业界面的完整性与活力,设计对塔楼东侧紧邻商业街区的立面进行了系统性整合:将出地面风井等设施与二层空调室外机结合并布置格栅。格栅微微倾斜,在保证室外机通风率的同时,实现了人视视角下的整洁美观。

实现大型公共建筑的高品质落地,有赖于跨专业的系统性协同。本项目自方案阶段即由建筑师牵头,协调结构、机电、幕墙、泛光等多专业齐头并进 。通过全流程的“一体化设计,精细化营造”,不仅在造价限制下达成设计目标,更在城市融合、空间体验与建筑品质上实现突破,为标准化写字楼的创新实践提供了可借鉴的范本。

▲从下沉庭院看向塔楼

▲总平面图

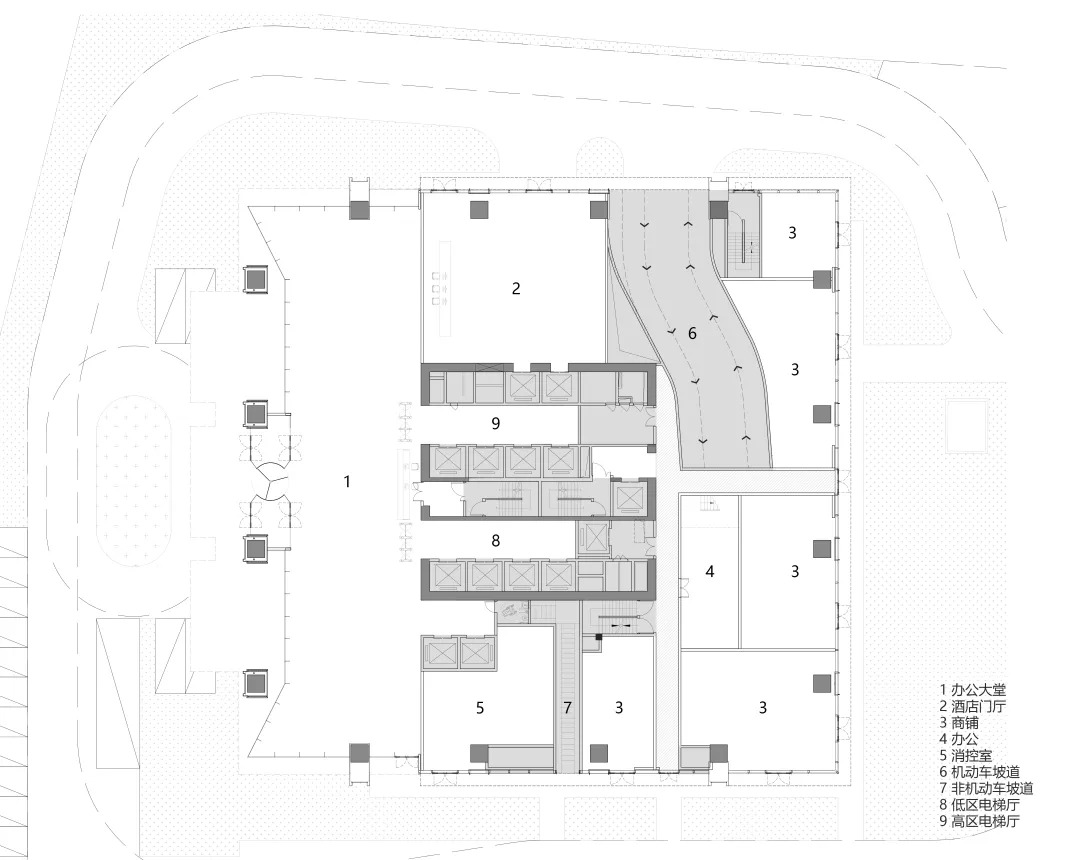

▲1F平面图

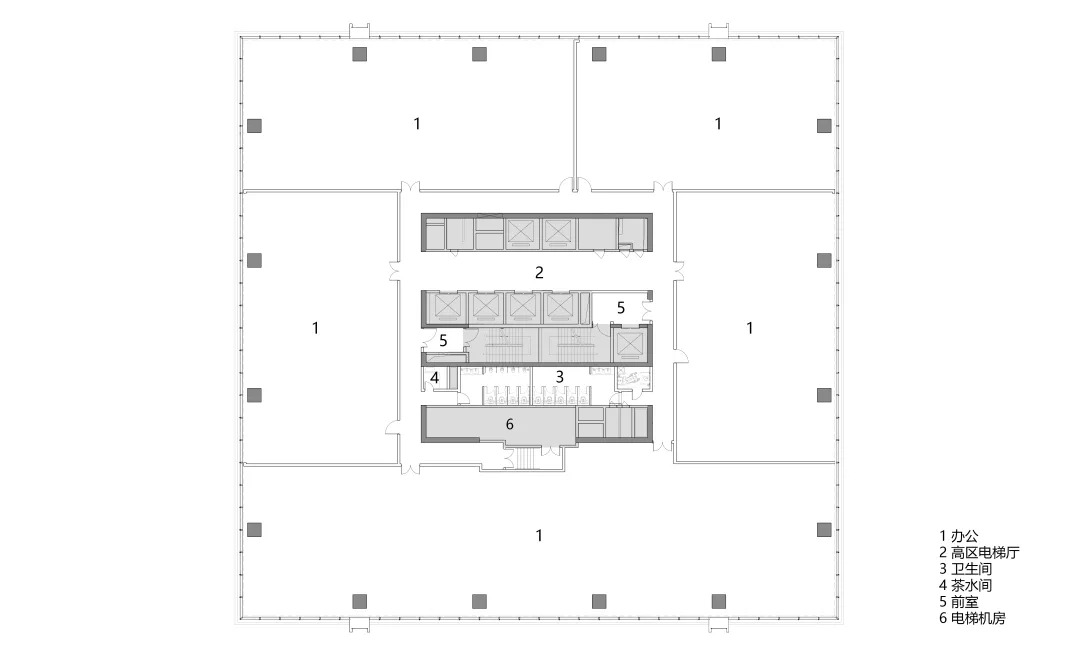

▲低区标准层平面图

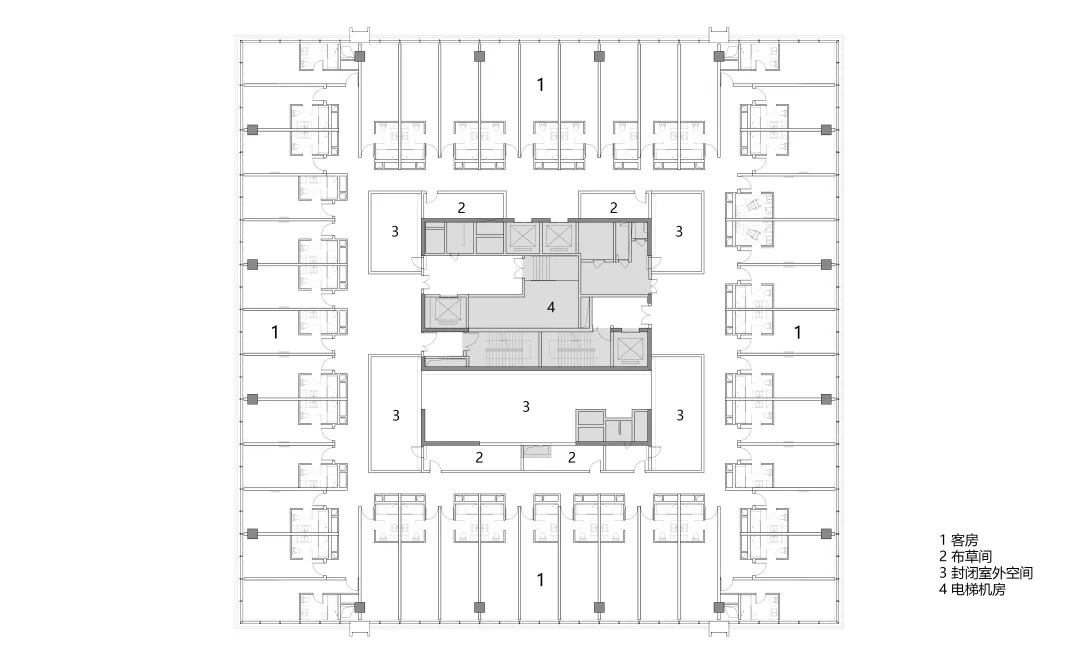

▲高区标准层平面图

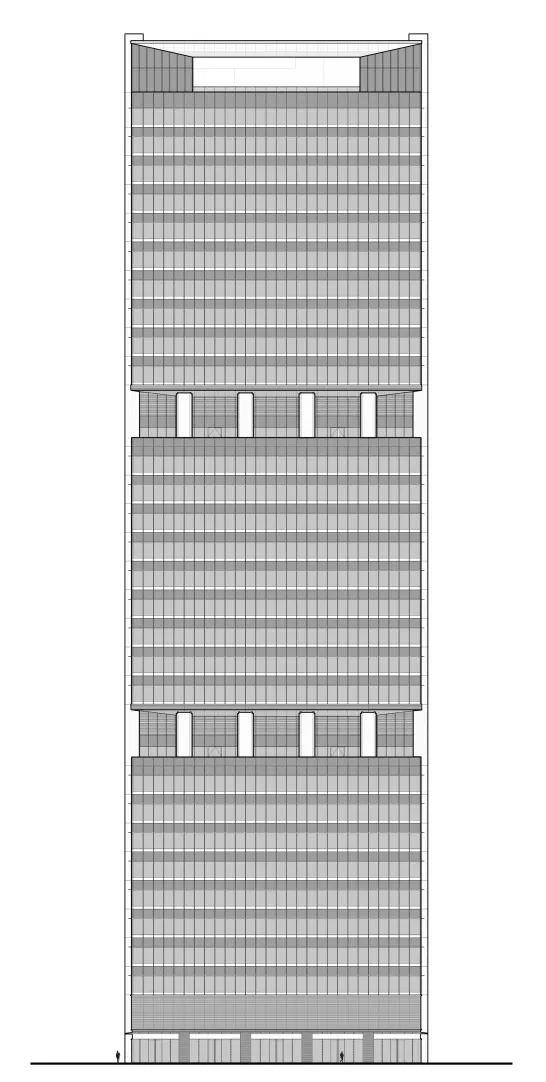

▲150m塔楼立面图

项目信息

项目名称:南京华润置地中心写字楼

建设单位:南京润玺房地产开发有限公司

竣工时间:2025年

建筑面积:109035㎡

项目地点:江苏省南京市

建筑设计:上海都设营造建筑设计事务所有限公司

建筑设计团队: 孔君涛、吕骥超、戴哲斌、姜安东

施工图(地上)设计:上海天华建筑设计有限公司

公区精装设计:Pelli Clarke & Partners

地下室建筑设计:江苏省建筑设计研究院股份有限公司

景观设计:澳洲艺普得城市设计咨询有限公司

幕墙顾问:弗思特建筑科技有限公司

照明设计:上海碧甫照明工程设计有限公司

绿建顾问:江苏省建筑科学研究院有限公司

人防设计:江苏省建筑设计研究院股份有限公司

摄影:章勇

"/>

"/>

"/>

"/>