有绿化就等于绿色建筑吗?

在东京、香港、新加坡这类高密度城市里,“绿化建筑”早已不新鲜:拥有垂直花园的商业体,随处可见的口袋花园等等。

游客必打卡的新加坡樟宜机场;图源-Wikipedia

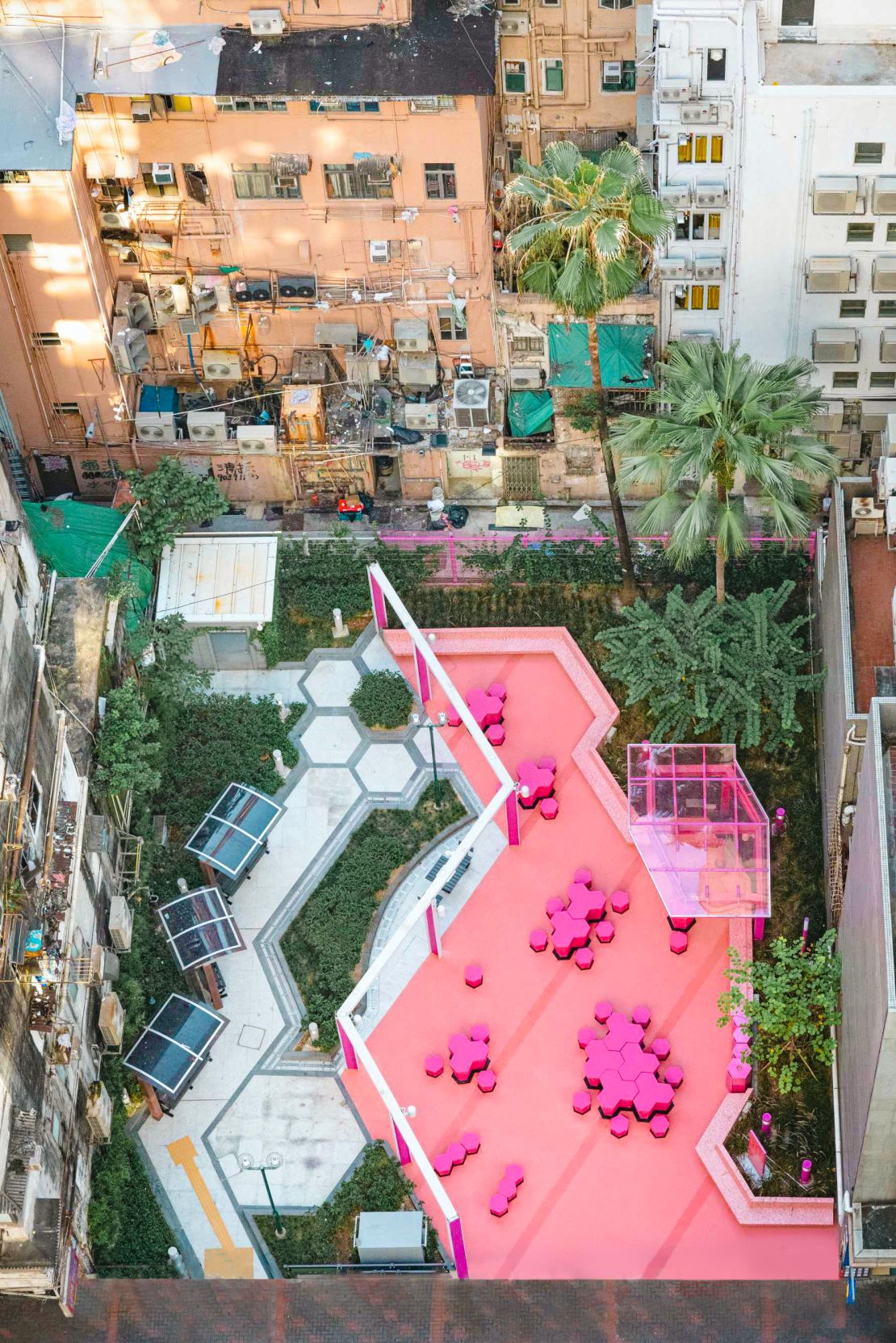

香港波特兰街休憩花园;图源-CNN

误区1:“有绿化”等于“绿色建筑”?

这种理解是不完全正确的。

绿色建筑,也被称为“生态建筑”或“可持续建筑”,是指在建筑全生命周期中最大限度地节约资源、保护环境、减少污染,同时为人们提供健康、适用、高效的使用空间,实现人与自然和谐共生的建筑。

垂直绿墙、屋顶花园是绿色建筑的常见设计,但并不起着决定性作用。若建筑仅堆砌绿化,却大量使用高能耗设备、不做节能设计,则不属于真正的绿色建筑。

智利圣地亚哥“Transoceánica大厦”;图源-ArchDaily

误区2:绿色建筑都很“贵”?

不完全正确。初期,绿色建筑可能因环保材料和节能设备增加成本,但长期运营中(如电费、水费和维护费降低)会逐渐回本,且随着技术普及(如光伏板成本下降),绿色建筑的造价已逐步与普通建筑接近。

因此,从长期运营来看,它反而能省下更多费用。

荷兰阿姆斯特丹“the Edge办公楼”图源-EDGE

误区3:绿色建筑都是“新建筑”?

错误。旧建筑通过改造也可成为绿色建筑。当城市步入存量时代,用于新建的土地越来越少,如果认为“绿色建筑只等于新建筑”,反而会浪费大量既有资源。事实上,老建筑的改造也可以成为绿色建筑。

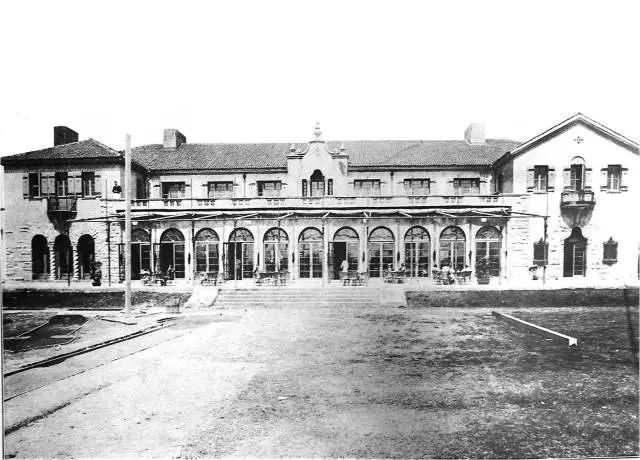

上海“上生·新所”,从20世纪30年代的哥伦比亚圈到50年代的上海生物制品研究所,在历史变迁中经历多次转变,一直存在建筑老化、管线陈旧、能耗居高不下的问题。2018年,在上海万科与荷兰大都会建筑事务所(OMA)、华东建筑设计研究院有限公司协力重新打造下,“上生·新所”的老旧墙体结构采用再生钢材加固,通风、热源、消防系统等也得到了整体改良。

上海“上生·新所”旧貌-哥伦比亚乡村俱乐部老照片;图源-上海档案

上海“上生·新所”;图源-credaward ©2018 ZHOU LI

改造后的“上生·新所”,既保留了老上海建筑的历史质感,又增加了现代设计的舒适度。去年初夏,二期建成全面开放。如今,这里不仅是年轻人的聚集地,更是辐射周边居民的活力休闲空间,形成了集文化、创意办公、商业、餐饮、零售于一体的国际化活力文化艺术生活圈。

上海“上生·新所”二期;图源-ArchDaily

绿色建筑,不等于“绿化”“昂贵”、“新建筑”。关注生态性和可持续性,尽量减少污染和碳排放,才是绿建的核心,而做到这些,离不开对“人”生活需求的具体关注。

既要“可持续”,又要“为人服务”

高密度城区里的零碳样本

位于澳大利亚墨尔本 CBD 边缘的像素大厦(Pixel Building),是全球首座获得“六星绿星设计与建造认证”的住宅建筑,也是高密度城市中“生态与居住”完美融合的典范。墨尔本作为澳大利亚人口最密集的城市之一,城区土地资源紧张,传统住宅常面临“采光差、通风弱、能耗高”的问题,而像素大厦的设计,恰恰破解了这些痛点。

澳大利亚墨尔本像素大厦;图源- STUDIO 505

从外观上看,像素大厦并没有刻意绿化,而是以简洁的几何线条搭配双层玻璃幕墙,采用低碳混凝土"Pixelcrete"建造,搭配太阳能折板,呈现具有流动之美的视觉效果。

澳大利亚墨尔本像素大厦;图源- STUDIO 505

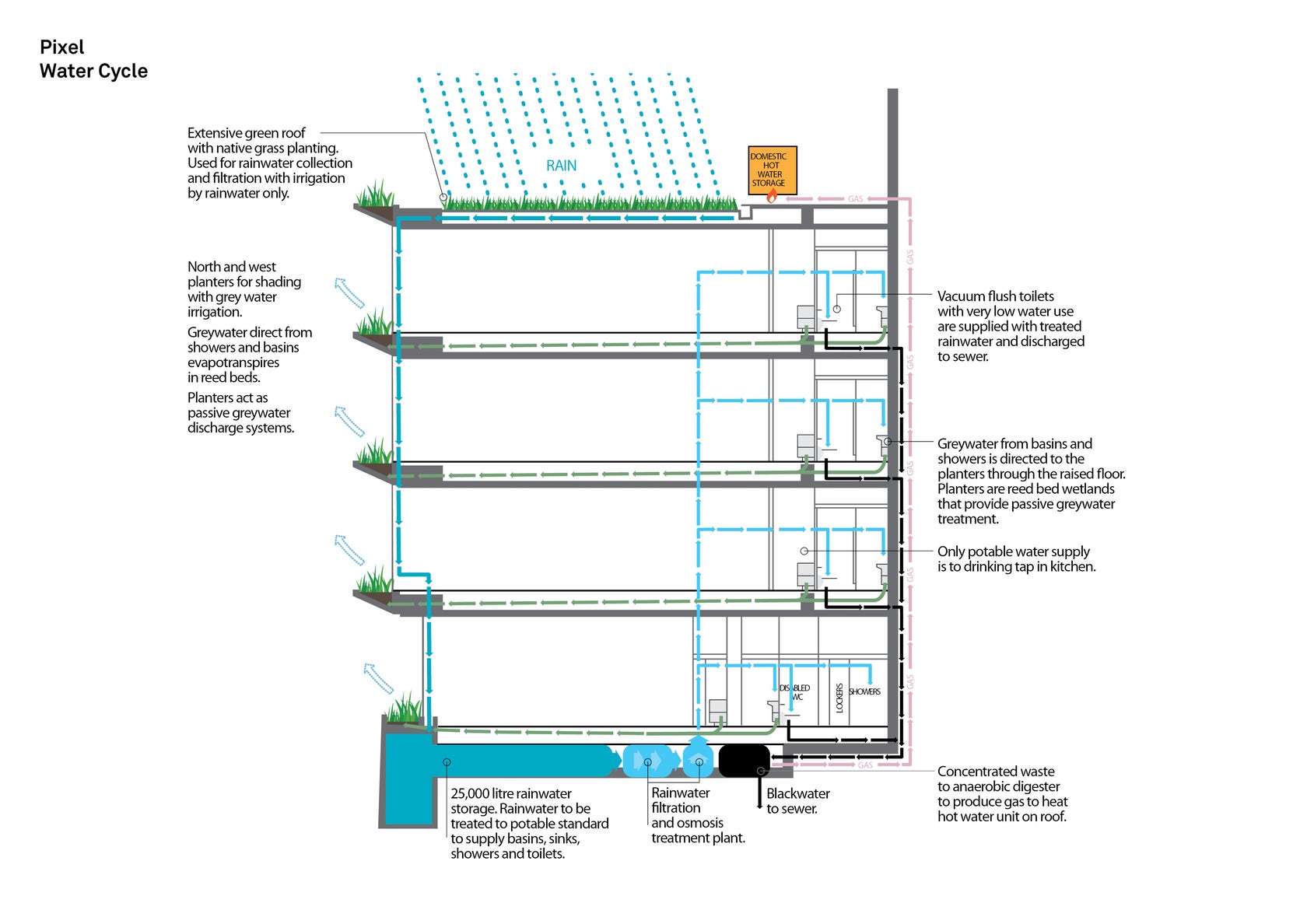

大厦屋顶独特的芦苇基系统,对雨水进行过滤收集,回收利用,让像素大厦的水资源利用率达到90%;在建造环节,除了可再生的建筑材料,大厦施工也采用了可持续的“模块化建造”,工期缩短,尽可能减少了噪音和粉尘污染。

像素大厦建筑结构示意;图源-STUDIO 505

像素大厦水循环系统示意;图源-STUDIO 505

值得一提的是,这些绿色设计完全服务于居民的生活体验。环保没有成为生活的“负担”,反而让居住变得更便捷和舒适。

澳大利亚墨尔本像素大厦;图源- STUDIO 505

作为澳大利亚首座实现电能自给;写字楼,像素大厦也成为了墨尔本这座城市最有影响力的环保创新地标。

垃圾处理厂上的“滑雪胜地”

绿建也可以很有趣

提到“垃圾处理厂”,你会想到什么?脏乱?异味?噪音?但在哥本哈根,有一座垃圾处理厂,却成了当地人最爱的休闲场所—— 它就是 CopenHill(哥本哈根山),一座把“生态功能”和 “人文需求”完美结合的绿色建筑。

丹麦哥本哈根山;图源- La Vie

由知名国际建筑事务所BIG操刀设计的CopenHill ,外观像一座平缓的小山,表面覆盖着草坪,屋顶是一条9000平方米的滑雪厂,旁边还有徒步道和观景台。谁能想到,这座“小山”的内部,是一座年处理44万吨垃圾的焚烧发电厂。

丹麦哥本哈根山;图源- La Vie

从生态角度看,CopenHill 是全球最先进的垃圾处理厂之一:它采用“高温焚烧 + 烟气净化”技术,垃圾焚烧后产生的热量用来发电和供暖,能满足哥本哈根1/4 的居民供暖需求和电力需求;焚烧后的废渣被制成再生建材,用于铺路和建房子,真正实现了“垃圾零填埋”。

丹麦哥本哈根山;图源- La Vie

从人的需求出发,CopenHill 彻底改变了人们对“垃圾处理厂”的认知。冬天,当地居民会带着滑雪板来屋顶滑雪;滑雪累了,还能在屋顶的休息区喝杯热咖啡,俯瞰整个哥本哈根的风景。夏天,滑雪道会变成徒步道,人们可以在草坪上野餐、晒太阳、散步。

丹麦哥本哈根山;图源- La Vie

当人们在垃圾处理厂上滑雪和野餐时,环保理念不再是生硬的口号,而是融入生活的体验。舒适的温度、灵活的空间、有趣的体验,这些“为人服务”的细节,才是绿色建筑的灵魂。

高密度城市的宜居之道:为城市“松绑”

在人口密集、空间紧张、资源有限的现代都市,绿色建筑的出现,不应是某种技术标签,而是针对城市宜居性的解决方案。

为城市松绑的绿色商场

泰国曼谷的Central Westville商场,位于城市西部的高密度住宅区。改造前,整座商场像个“密不透风的铁盒子”。窗户小而少,即便空调全天候运转,室内依旧闷热,还会出现异味。

所以,商场在改造时的核心思路是“把自然还给空间”,并将一个20多米高的瀑布搬进了商场。

泰国曼谷Central Westville;图源- art4d

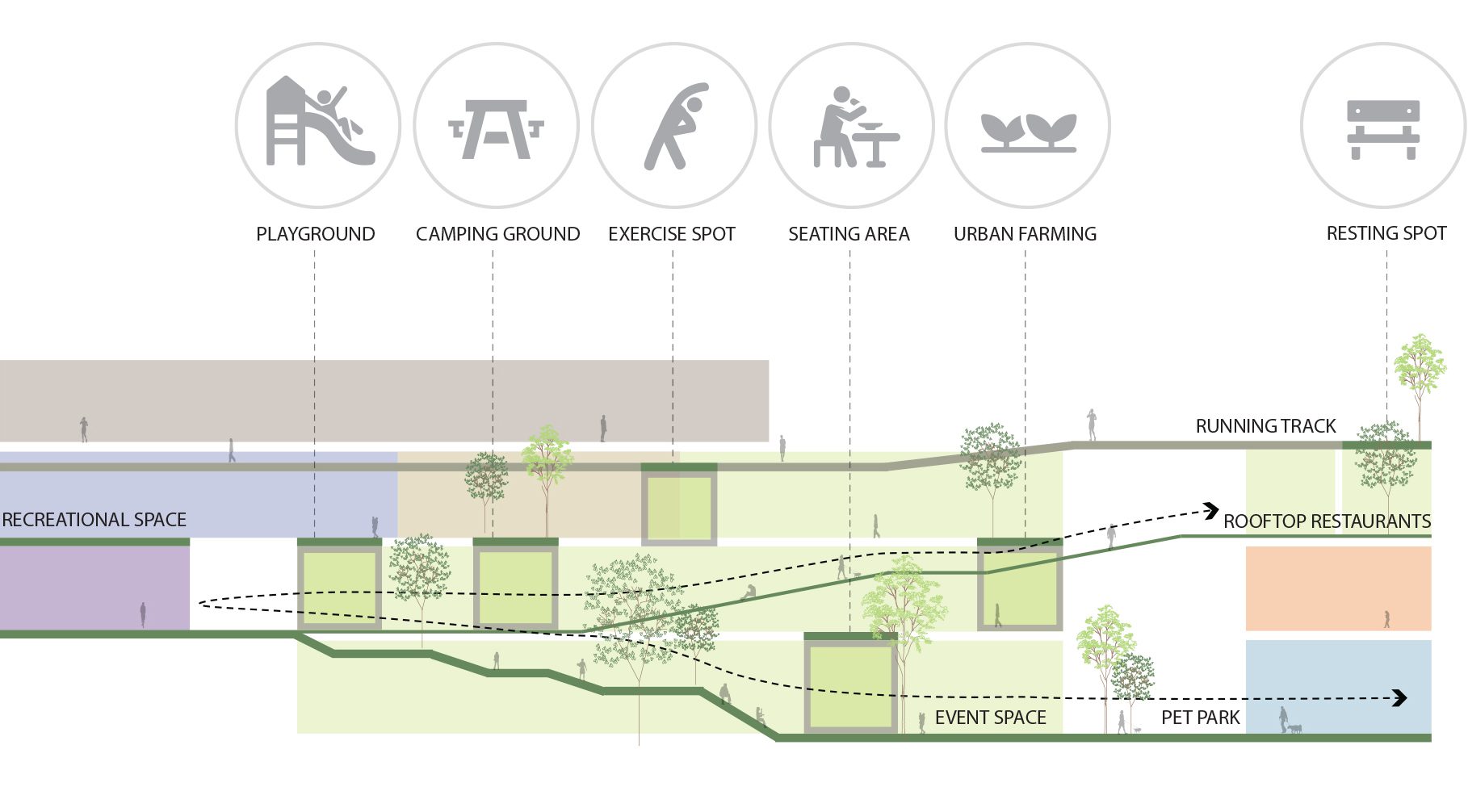

设计团队拆除部分外墙,同时整体构筑为通风的钢结构幕墙,形成无缝的室内外过渡休闲空间;室内则以自然生态与开放空间为特色,灵活布局,以“台阶文化”动线串联多元体验。户外还设置了屋顶花园、跑道等绿色空间,倡导健康生活方式,还原在自然中漫步的体验。

泰国曼谷Central Westville;图源- art4d

泰国曼谷Central Westville空间规划示意图;图源- art4d

如今的Central Westville早已不是单纯的“购物场所”,而是周边居民的“社区客厅”。人们会来到这里的“瀑布露天剧场”拍照打卡、遛娃闲逛、聚会社交,在拥挤的城市里,Central Westville成为了人们有归属感的“第三空间”,能放缓快节奏的生活,短暂回归自然。

泰国曼谷Central Westville;图源- art4d

同样在曼谷的绿色商场Mega Bangna,以自然山谷为灵感,通过大量使用再生木材和天然石材,在设计过程中大幅减小了对环境的影响,同时通过高效的能源管理系统,大幅降低资源消耗,降低运营成本;在空间组织与动线设计上,Mega Bangna将自然景观与现代建筑元素融合,创造了类似于“登山”的购物体验,40万平方米的空间集结了450多个品牌,也是东南亚最大、最具有代表性的公园式商业综合体,多年来一直稳居亚洲目的地销售排名前列。

泰国曼谷Mega Bangna;图源- Guru

泰国曼谷Mega Bangna大型美食街内庭;图源- mooool

泰国曼谷Mega Bangna全龄友好的下沉广场空间;图源- mooool

在近年爆出的一些新闻中,绿色建筑也并非“完美”——如果设计脱离实际、难以维护,反而会变成新的“负担”。

2015年,东京八王子市的京王电铁高尾山口车站建成,建筑师大量采用竹材、再生木材与植物纤维板,试图打造“生态建筑”。可由于材料耐候性不足,九年后木材已严重斑驳老化,视觉上如同已使用20年。最终,当地政府不得不耗资1.2 亿日元返工修缮,改造后的车站不仅失去了原本的历史风格,还遭到很多乘客的抱怨。

京王电铁高尾山口车站2015年竣工图图源- 青年建筑

京王电铁高尾山口车站2024年真实情况;图源- 青年建筑

在进行“绿建改造”时,材料必须适配在地气候与使用场景,否则所谓的“生态性”反而会造成更大的浪费。绿色建筑,不是割裂的单一设计,更需要结合建筑的全生命使用周期进行综合考量。

我们需要的绿色建筑应该是什么样的?

对于生活在城市中的人来说,绿色建筑也意味着一种真实的“生活体验”。当人们进入一个建筑里,是否体感舒适?是否愿意长期停留?是否能在这里进行更多的社交活动?

图源-iStock

好的绿色建筑,既能回应生态的需求,也关照人的感受;既能解决当下的难题,也能适配未来的变化。简言之,能为城市“松绑”,让人们在有限的空间里,也能享受到舒适与自然。

毕竟,建筑是为了“我们的生活”服务的。

专栏编辑|Sherry Li

发文编辑| KaiYuan He

审核编辑|KaiYuan He

"/>

"/>

"/>

"/>