什么是“城市的门廊”?

“门廊”并不是一个严格的建筑学术语,但它表达了一种我们在城市里都能感受到的空间:它既不是完全的室内,也不是完全的室外,而是一个过渡、停留甚至交流的场所。

换句话说,它是一种“缓冲”。心理学研究表明,人们在进入陌生环境时往往需要一个缓冲带来适应氛围,而建筑的门廊、城市的阈值空间,正好承担了这个功能。正如建筑师阿尔多·范·艾克(Aldo van Eyck)提出的“城市应由许多场所组成”的观点:强调城市和建筑应提供过渡,而不是简单对立。

纽约其实是一个特别依赖这种门廊空间的城市:高楼林立,街道拥挤,真正能停下来的公共空间并不多,反而是这些“过渡地带”成了市民最常用的休憩点。

Credit to: Simon Luethi / Courtesy of Ford Foundation

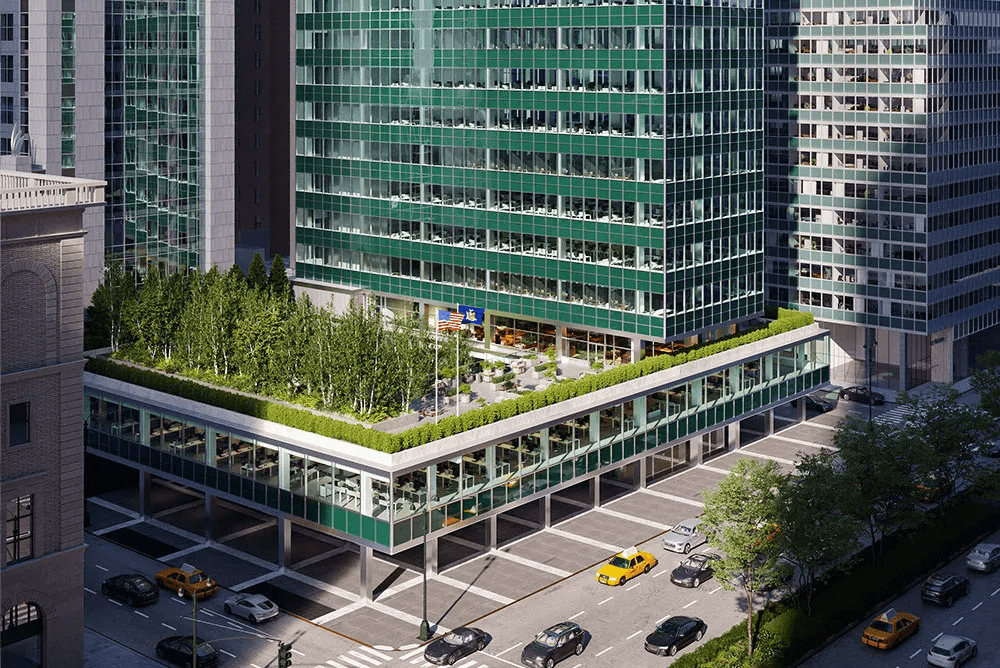

福特基金会大楼中庭:企业的“公共客厅”

如果你走到东42街,会被福特基金会大楼的玻璃立面吸引。透过全高幕墙,里面是一片意想不到的热带植物园:高大的榕树、藤蔓与阳光交织,完全不像是曼哈顿的高密度办公区。

这座由建筑师凯文·罗奇(Kevin Roche)设计的1967年建筑,在当时是一种全新的尝试:基金会本可以选择一座“封闭、权威”的办公大楼,但它却选择将中庭完全向公众开放。

意义是什么?

● 视觉阈值:从街道看进去,中庭本身就是一扇邀请的窗口。

● 行为阈值:任何人都可以走进来,坐下,享受这里的绿意。

● 社会阈值:本是企业机构的内部空间,却通过开放成为城市公共客厅。

这种转变,在今天看似自然,但在当时其实是一种突破:它挑战了“企业=权威象征”的传统模式。对纽约人来说,福特基金会的门廊式中庭,重新定义了“私人拥有,但公共使用”的可能性。

这样的中庭在当时其实是一种“前卫”的尝试。它没有被设计成一个单纯的公司大堂,而是一座“开放的客厅”。这与1960年代的社会氛围有关:美国城市正经历去工业化和社会变革,设计师们希望用建筑表达一种“开放民主”的姿态。

Credit to: Simon Luethi / Courtesy of Ford Foundation

Credit to: Simon Luethi / Courtesy of Ford Foundation

林肯中心广场:盛大而矛盾的台阶

和福特基金会的“绿意中庭”相比,林肯中心的门廊空间更像是一种“仪式感”的营造。林肯中心建成于1960年代,是美国最重要的表演艺术综合体。很多人对这里的第一印象,不是音乐厅本身,而是中央喷泉与周围的台阶。

这片空间既是“入口”,又是“城市客厅”。音乐会开始前,观众会在这里聚集、聊天、拍照。平时,这里也向公众开放,成为学生练舞、游客歇脚的地方。

林肯中心的台阶空间,就像一个“文化的门廊”:它把高雅艺术的殿堂与普通市民的日常生活连接起来。你可以是歌剧观众,也可以只是一个偶然路过的行人,但台阶和喷泉让每个人都能感受到文化的氛围。

● 空间作用:它让人“慢慢进入”而不是“一脚踏入”。

● 心理作用:台阶抬高了建筑,也抬高了进入者的心境。

● 社会作用:它既营造“欢迎”的氛围,又在无形中区隔“日常”与“艺术”。

但林肯中心的门廊也有矛盾之处:它的盛大和庄重,常常让普通路人望而却步。对于一些市民来说,这里更像是属于精英的文化空间,而不是日常生活的一部分。这种“开放性与排他性并存”的特质,也恰恰揭示了阈值空间的复杂性:它既能吸引,也能疏远。

Photo credit to: Anne Chen

Images from Mecanoo architecten

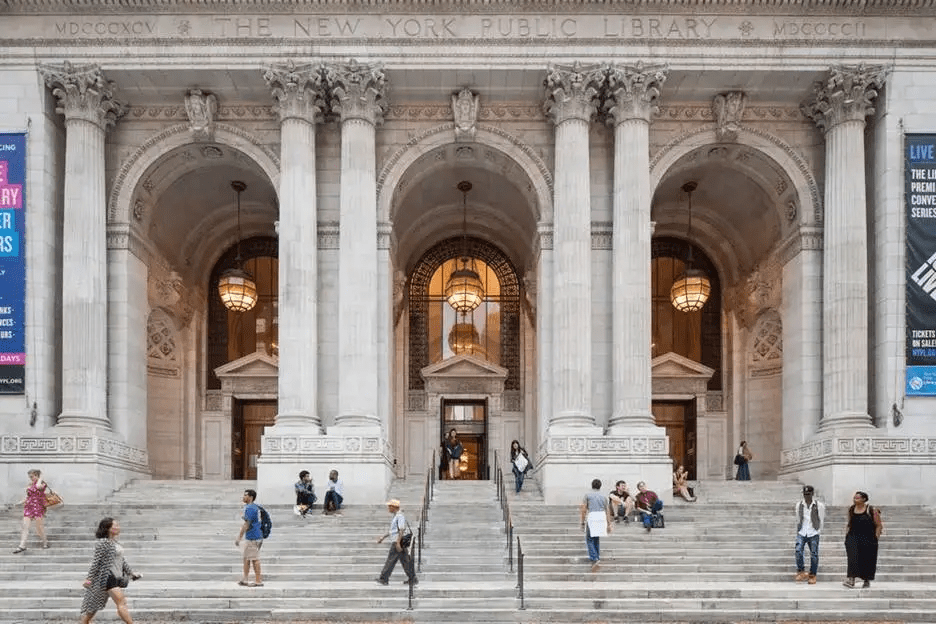

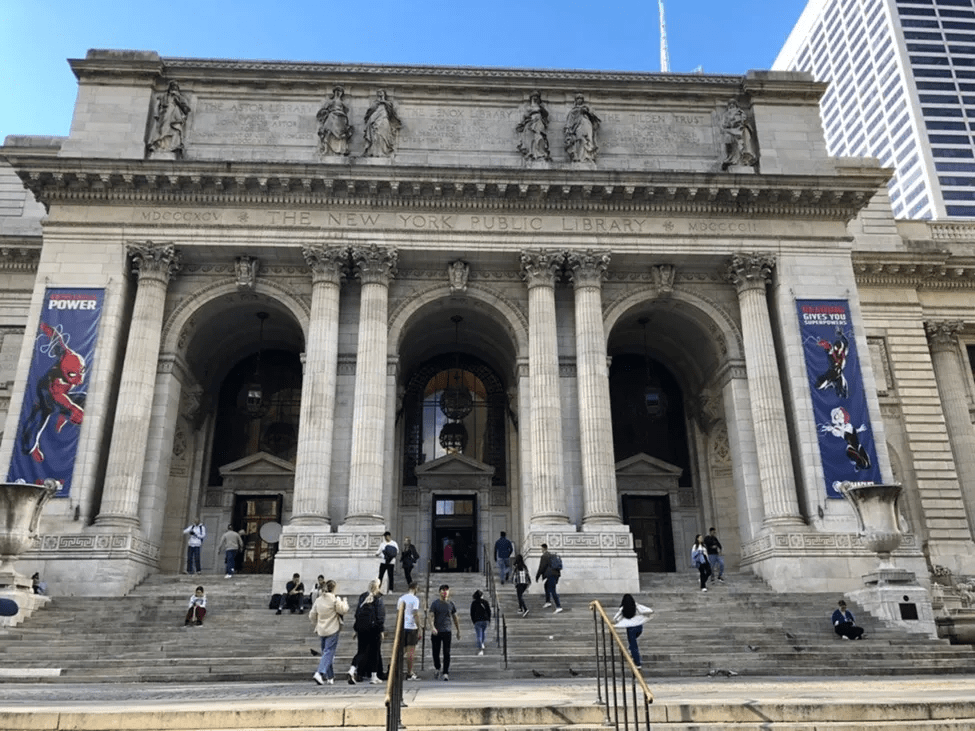

纽约公共图书馆第五大道门廊:庄重的城市客厅

纽约公共图书馆主馆,也许是纽约最著名的门廊之一。第五大道上的那段宽阔石阶,守护在两侧的狮子雕像“Patience”和“Fortitude”,几乎成了城市地标。每天有成千上万的人在这里停下:有人坐在石阶上吃午饭,有人拍照留念,有人只是抬头看看那古典立面。

纽约公共图书馆

这个门廊的意义,与前面两个案例不同:

● 庄重性:石阶与古典柱廊带来权威感,象征知识的殿堂。

● 开放性:同时,图书馆免费向公众开放,阶梯也成为任何人都能使用的公共舞台。

● 双重性:它既是“门槛”,也是“邀请”。

在建筑史上,图书馆的门廊延续了古希腊、古罗马的公共传统:知识与权威并存,但它属于市民。纽约人用最日常的方式回应它,坐在台阶上聊天、休息,把它当成广场的一部分。

案例对比:门廊的性格

通过这三个案例,可以看到门廊的不同性格:

● 福特基金会:亲切、开放,像朋友家的客厅。

● 林肯中心:盛大、戏剧,像一场艺术表演的序幕。

● 公共图书馆:庄重、象征,像知识的殿堂。

它们共同构成了纽约的“城市阈值地图”。

为什么这些门廊空间重要?

让城市更有人情味:门廊让城市不再是冷冰冰的钢筋水泥,而是有停留和交流的温度。降低进入的门槛:无论是基金会、剧院,还是图书馆,门廊空间都让原本“高冷”的机构更亲民。塑造城市记忆:很多人对建筑的记忆,不是内部的功能,而是入口的那一刻。在纽约这种高密度城市,门廊空间还有一个重要作用:它是稀缺的缓冲地带。

● 威廉·怀特(William H. Whyte)在他的《小城市空间的社会生活》中指出,人们喜欢在介于“动”与“静”的交界处逗留,因为这种空间既能观察人群,又有安全感。

● 简·雅各布斯(Jane Jacobs)也强调“街道和人行道是城市最重要的公共器官”,而门廊恰好就是这些“器官”的关键节点。

政策故事:POPS与纽约的门廊文化

为什么纽约会有这么多门廊式空间?这背后有一段政策故事:1961年《纽约分区决议》提出“POPS”(Privately Owned Public Spaces,私人拥有公共空间)政策。开发商如果在建筑前提供广场、门廊、通道等公共空间,就能获得更多的容积率。

这让许多摩天大楼前出现了半公共的“门廊”空间,例如Lever House、Seagram Building前的广场,甚至延伸到后来的高线公园。

Lever House © 2022 Brookfield Properties

Seagram Building© Wikipedia

Seagram Building© Richard Pare

纽约因此成为一个“公共门廊实验场”:这些空间一方面是开发逻辑的产物,但另一方面却真正改变了市民的日常体验。

结语:我们需要更多“停下脚步的地方”

在纽约这样快节奏的城市,真正能让人慢下来的地方,往往不是大型公园或宏伟建筑,而是这些不起眼的门廊、台阶、入口。它们构成了我们日常生活的节奏,也让城市更有人情味。这些阈值空间给了我们一个选择:在里面和外面之间,找到片刻的自由。

当城市建设越来越追求效率和密度,我们更需要反思:是不是应该给建筑和街道留一些“模糊地带”?这些门廊、阈值空间,看似多余,却是让城市充满记忆和温度的关键所在。

或许,下次你走在纽约街头时,不妨留意一下:是什么样的空间让你忍不住停下脚步?

专栏编辑|Sherry Li

发文编辑| KaiYuan He

审核编辑|KaiYuan He

"/>

"/>

"/>

"/>