冷血建筑有原罪吗?

1791年,英国哲学家杰里米·边沁设计了一座令人毛骨悚然的中央监控式全景监狱(Panopticon) —— 在一个环形建筑中,四周被分割成一个个囚室,中间是一座瞭望塔。监视者站在塔上,可一览无余地监视所有囚犯。

法国哲学家福柯进一步指出,这种监视系统不需要武器、肉体暴力和身体约束。只需要简单的空间与一道凝视的目光。在监视的重压下,每个人最终都会将这种监视内在化,成为自己的监视者。

中央监控式全景监狱恐怕是冷血建筑的极致表现之一。在这些冷血建筑中,生命被终结、自由被剥夺、人性被压抑,建筑成为权力运作的工具,而非庇护与交流的容器。这些权力、控制与暴力的空间载体,似乎天生就带着无法洗净的原罪。

霍洛威监狱©bcd-urbex

法国哲学家福柯进一步指出,这种监视系统不需要武器、肉体暴力和身体约束。只需要简单的空间与一道凝视的目光。在监视的重压下,每个人最终都会将这种监视内在化,成为自己的监视者。

中央监控式全景监狱恐怕是冷血建筑的极致表现之一。在这些冷血建筑中,生命被终结、自由被剥夺、人性被压抑,建筑成为权力运作的工具,而非庇护与交流的容器。这些权力、控制与暴力的空间载体,似乎天生就带着无法洗净的原罪。

但空间有罪吗?这些建筑的“冷血”,并非源于材料或形式的冰冷,而在于其功能与意图的残酷性。

历史背景下,很多冷血建筑实则为“迫不得已”的产物。屠宰场解决了城市肉类供应的卫生与效率问题;监狱被视为社会秩序的必要保障;冷战时期的柏林墙,则是意识形态对抗中的物理边界。它们的建造,往往伴随着当时社会对“进步”“安全”“秩序”的追求。

柏林墙©Getty Images

换言之,冷血建筑之“罪”,不在于建筑本身,而在于其所服务的制度与时代特征。

因此,当时代变迁、价值观更迭,这些建筑不得不面临一个根本性问题:如何看待它们所承载的创伤性记忆?是彻底拆除以求遗忘,还是保留下来作为警示?这一选择,不仅关乎建筑的物理命运,更触及一个社会如何面对自身黑暗史的深层伦理。

记忆、遗忘与重生

让废墟继续崩塌,也是一种诚实

面对集体创伤性记忆,建筑和城市常常陷入两难:抹去,好像背叛了历史;留下,又担心继续伤人。

作为“沉默的见证者”,这些冷血建筑是具有历史情感价值的物质遗产。

奥斯维辛集中营,是纳粹德国时期建立的劳动营和灭绝营之一,素有“死亡工厂”之称,其遗址位于波兰南方小波兰省的小城奥斯威辛,约有110万人在这座集中营被杀害,其中绝大部分是犹太人。

1947年7月2日,波兰国会立法将奥斯维辛集中营旧址辟为殉难者纪念馆;1979年,联合国教科文组织将其列入世界文化遗产名录,借以警示世界。每年,数十万人士前往奥斯维辛集中营遗址参观,凭吊那些被迫害致死的无辜者。

© Paweł Sawicki

今天的奥斯维辛纪念馆,没有重建,没有美化,纳粹留下的营房、毒气室残骸、堆积如山的鞋履与眼镜被完整保留。废墟的碎屑、剥落的墙皮、锈蚀的铁丝网,都在提醒人们:死亡曾经如此日常。

© Paweł Sawicki

这种“废墟叙事”拒绝任何形式的娱乐化或商业化,它强迫人们直面历史的荒诞与残酷,从而实现最深刻的反思与教育。

从“禁忌之地”到“共享空间”

但并非所有冷血建筑都必须永远“冻结”,空间也可以拥有新的故事。

第二次世界大战结束后,德国分裂为两个国家。由于西德(联邦德国)经济发展迅速,大量东德(民主德国)人民通过西柏林逃往西德。在遭受巨大损失后,民主德国于1961年围绕西柏林边境建起了一道防护墙,这便是赫赫有名的“柏林墙”。

柏林墙最初以铁丝网和砖石为材料,后期加固为由瞭望塔、混凝土墙、开放地带以及反车辆壕沟组成的边防设施,是冷战时期的重要标志性建筑。

1989年,受政治因素影响,柏林墙被迫开放。1990年6月,德国政府正式决定拆除柏林墙。

现在的柏林,这座墙的痕迹几乎已完全消失:

柏林墙拆除前后对比

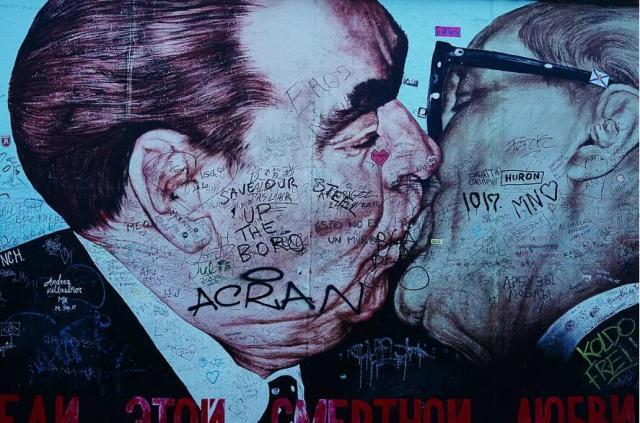

但部分遗址还是被保留了下来,并改造成世界上最大的露天画廊。这条1316米的画廊是柏林墙最大的一块“残骸”,来自28个国家的180位艺术家在此创作了不同主题的绘画,其中最著名的作品,是来自Dimitri Vrubel的《兄弟之吻》。

《兄弟之吻》

位于香港中环的大馆,曾是一座修建于1860年代的警署、裁判司署及监狱。

千禧年后,这座殖民司法机器退役,特区政府邀请赫尔佐格与德梅隆(Herzog & de Meuron),将其活化改成了一个集文化、艺术、商业于一体的优秀公共空间。

当游客在百年牢房中欣赏艺术,在殖民法庭里聆听爵士乐,他们不仅在享受文化,更在参与一场关于权力、自由与记忆的持续对话。这是历史给予这座城市的珍贵礼物。

©Iwan Baan

冷酷建筑的温柔转身

当“保留”与“再生”不再是非此即彼,冷血建筑开始拥有多重人生。

上海1933老场坊曾是远东最大宰牛场,由英国设计师巴尔弗斯设计。这幢建于1933年的大楼空间布局奇特,外方内圆,高低错落,廊道盘旋,4栋建筑围成的方形厂区与中间一座24边形的主楼通过楼梯相连。

千禧年后,这座老场坊经过修缮改造,成为了汇聚时尚、艺术与创意的城市文化地标。

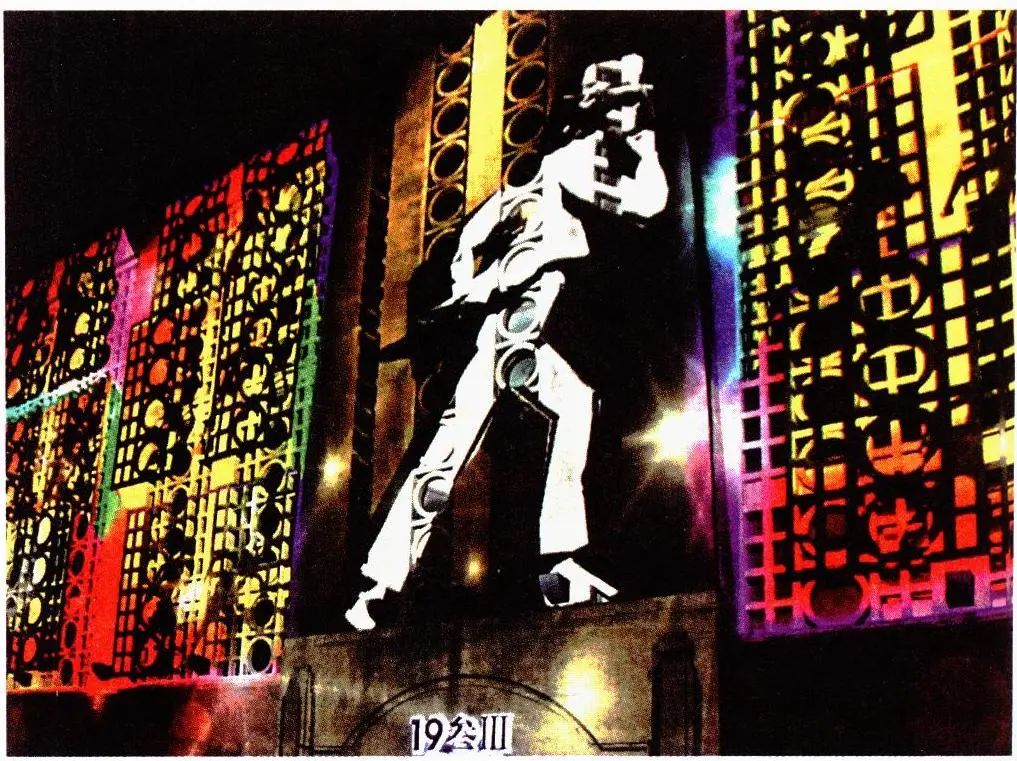

1933老场坊上演大型户外灯光秀©朱岚

改造过程中,设计师保留了原建筑90%的主体结构,仅对破损部分进行必要修复。曾经的牲畜通道被改造为时装秀T台,屠宰车间变为艺术展览空间,原先的办公室则成为创意工作室。这种功能置换不是简单地"旧瓶装新酒",而是通过空间叙事重构,让工业记忆与当代创意产生奇妙共鸣。

如今这里定期举办先锋艺术展、独立设计师发布会和小型戏剧演出,吸引了众多年轻创意人群。

图源小红书©香蕉片先生

商业化是否等于“亵渎”?

在改造冷血建筑时,空间从来不是难题,最大的挑战来自道德伦理。

英国伦敦的霍洛威监狱,曾是欧洲最大的女子监狱,关押过无数因贫困、精神健康而入狱的女性。它也是英国女权运动的重要地标,20世纪初,妇女参政论倡导者曾在此绝食抗议,并遭受强制喂食的酷刑。

©bcd-urbex

2016年监狱关闭后,开发商计划将其整体拆除,建设约1000套新住宅(包括部分保障性住房)、学校与社区空间,并保留一小段围墙和门楼作为“纪念”。

©WAF

这一方案看似兼顾了发展与记忆,却遭到了幸存者、女权团体与历史学者的强烈批评。批评者认为,这种改造是肤浅的,仅保留一堵墙或一个门楼,无法承载霍洛威所象征的女性苦难与抗争史,也是对遭受苦难的抗争者的亵渎。这种场地应用于支持当今社会的弱势群体,而非变成豪华公寓。

霍洛威改造项目抗议网站

霍洛威的争议反映了冷血建筑改造的一个普遍难题:在城市更新中,当公共记忆与私人利益相遇,谁的声音更应被听见?

其实,商业化本身无可厚非,但若掩盖了其空间的创伤性,或将苦难简化美化,那便很容易滑进虚伪的粉饰。

结语

冷血建筑曾经以“效率”之名合理化暴力,烙印着人类社会发展的记忆,它们中的多数如今已“温柔转身”——但“温柔”不应是掩盖或否认,而是让历史可见、可感、可被再次讨论。

下次,当我们走进一座由屠宰场改造的剧场、由监狱改造的社区中心、由集中营改造的纪念地,请记得抬头看看那些保留下来的锈迹、弹孔、挂钩与涂鸦。它们不是布景,而是一段段仍在呼吸的过去。

从暴力空间到人文场所,我们可以选择用勇敢的姿态继续对话。

专栏编辑|Sherry Li

发文编辑|KaiYuan He

审核编辑|KaiYuan He

https://www.taikwun.hk/zh/taikwun/heritage_conservation/historical_timeline

https://www.bcd-urbex.com/hm-prison-holloway-london/

"/>

"/>

"/>

"/>