"/>

"/>

"/>

"/>

今年的中元节,恰好遇上了一轮血月。当我兴奋地打电话给父母,讲述要怎样涌向街头、海边、山顶,把这稀有天象当成朋友圈里的限定浪漫传递出去时。得到的却是老一辈的不解与质疑“这天不是应该早早回家,关紧门窗,不要去招惹未知的吗?”突然意识到:原来对于死亡的理解上也会有代沟的存在。

“我那年才18岁,没毕业、没工作、没车没房——有一块自己的墓地。”

——谢谢(脱口秀演员)

近期各种地狱脱口秀层出不穷,对比之前我们常常无法提及的;或者偶尔说出来也要加引号那些字眼,如今已经越来越多地被搬上台来疯狂调侃。

而当谈及死亡,东方人本能的是选择回避,在各地也有不同习俗的禁忌,“不能提及“死”字;墓地不可以随便去;参加葬礼不可以穿鲜艳的衣服;亲属过世,春节不能贴对联”等等。这些讳莫如深的话语从我们儿时便时常在脑中反复提醒着自己。

而随着死亡观念逐渐被大众化,甚至娱乐化,曾经那些坚硬的理念也在渐渐瓦解。近期看到一个打破旧有观念的团队,为一位积极乐观的二次元小女孩定制了一场专属于她的二次元葬礼,而不是如传统一样看到亲人朋友在哭泣的与她告别,想必在天上的小女孩也会不留遗憾的怀念这次短暂的人生旅程吧。

本篇文章也让我们可以一起更轻松地去谈论这个话题,既然死亡无法避免,那么你会选择如何告别这个世界?

01 从“讳莫如深”到“茶余谈资”:死亡观念的转变

在中国传统语境里,死亡几乎是一个不能随便提及的字眼。古人讲“讳莫如深”,甚至要用“寿终”“仙逝”来绕开那个字。丧葬仪式往往被办得比婚礼还要铺张,头七、三周年、请乐队、烧纸马……死亡成了一场需要“热闹”来对冲的集体恐惧。

在我儿时便很不理解,感觉那些故去的人生前甚至都从来没有体会到如此尊贵的“待遇”,却在死后要经历这场与自己密切相关,又毫无关系的表演。大人说,葬礼是以故去的人的名义,办给活人看的,我没懂。

云南绿春哈尼族葬礼,死者亲属用衣襟兜土盖棺© 中国文化研究院

可今天,情形却逐渐倒了个个:年轻人宁愿自己挑骨灰盒,也不会在朋友圈长篇大论谈“生死哲学”。死亡正在被“轻量化”,从一个必须避讳的“终极事件”,变成可以被拿来调侃、拿来设计的生活话题。

这种转变不只是中国独有。比如在欧洲,那些城市绿地,居民们平时散步遛弯的休闲之处其实是一片墓地。我见过的火葬场,一边是严肃的告别仪式,另一边却是咖啡厅、酒吧,吊唁的人群转个弯就能举杯聊天。孩子在草坪上奔跑,死亡仿佛被融进了日常的空气里。在那里,墓地不再只是“禁忌之地”,而是公共空间的一部分。人们甚至会把骨灰埋在树下,以生态循环的方式让一棵树继续替逝者“活着”。

相比之下,我们的传统观念更强调“慎终追远”,仪式必须郑重,墓地必须避人。于是,当年轻人开始把死亡当成段子来讲时,这种态度的反差就尤其显眼。或许这也是为什么“死亡娱乐化”会在今天格外受到关注:它不仅仅是开个玩笑,而是在重新定义我们与死亡的距离。

02 归丛:把“死亡”带回日常

在北京三里屯的街角,人们习惯逛咖啡店、买设计家居,但现在他们也能顺路推开一间“殡葬用品店”。“归丛”——便是我们文章开头提到的那个为小女孩设计二次元葬礼的团队。在他们店里,既能买到灵盒、灵罐、殓衣,也能喷一口“去晦气”的香氛喷雾。人们在“天堂超市”前笑谈“死后要烧点五花肉”,甚至有人顺手挑起骨灰盒,发出那句评论:“好看到我想现在就给自己用。”死亡,从一个沉重的终点,变成了一种可以被消费、被体验、被调侃的生活元素。

归丛三里屯线下店©归丛

归丛做的不是“卖东西”,而是一种文化实验。它试图告诉人们:告别不必等到生命的尽头,而可以成为日常里一个个轻盈的小仪式。你可以在这里写信寄给逝去的人,可以焚香,也可以只是坐下来放空15 分钟。对生者来说,这既是安抚,也是疗愈。

这种理念在 17 岁女孩Bonny 的告别仪式中展现得最极致。Bonny是个二次元爱好者,身患癌症晚期。在生命的最后几天,归丛团队帮她完成了一场“二次元葬礼”:同学们穿上 Coser 服装,她的原创角色出现在动画里,与游戏人物并肩而立。病房里没有压抑的哭喊,反而像一场聚会,像一次共同的创作。Bonny看完动画,说那是“这辈子最快乐的一天”。

这一幕让人动容——原本属于殡仪馆的仓促与沉重,被转换成了一次带笑与泪的生前告别。归丛提供的,不只是产品,而是一种可能性:死亡可以被重新定义,它不一定是黑白的,也可以是粉色的“迷梦”;它不一定是仓促的终点,也可以是一段持续的对话。

在这个意义上,归丛既是一个品牌,也是对整个行业的一次提醒:当婚礼都能卷出美学与创意,为什么葬礼不能?

03 在空间里,与死亡和解

一个名字的重量 |胡慧姍纪念馆(刘家琨)

在汶川地震之后,刘家琨事务所为一位在灾难中离世的小女孩建了一座纪念馆。那不是宏大的丰碑,而是围绕一个孩子的故事展开的空间。这个名字让“灾难”不再只是新闻里的数字,而变成了一个家庭无法愈合的空缺。设计在这里的意义,不是让人惊叹于形式,而是把公共的痛苦,浓缩在一个小小的、可被凝视的记忆之处。

胡慧姗纪念馆© lwan Baan

纪念馆以灾区常见的救灾帐篷为原型,墙面采用民间常见的抹灰砂浆,内部为女孩生前喜欢的粉红色,墙上布满女孩短暂一生的遗物。圆形天窗撒进的光线,使这个小小空间纯洁而娇艳——这个纪念馆,不仅仅是为一个普通的女孩而建,也是为所有的普通生命。

纪念的日常化|陈化成纪念馆改造(阿科米星)

而由阿科米星改造的陈化成纪念馆,则把纪念从“高高在上”拉回到了“日常可触”。原本象征着民族英雄的庙宇式空间,被重新移建和改造,成为人们日常生活可以进入的场所。纪念不再是节日才被动触发的仪式,而像是一次随手地走访:随时能见,随时能想。它打破了“纪念馆必须肃穆”的桎梏,让死亡与记忆有了新的温度。

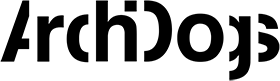

陈化成纪念馆一隅©TANG Yu

熟悉与安静,是建筑师为这个纪念馆营造的日常基调。四条长短不一,宽窄各异的单坡顶敞廊环绕在既有建筑周围,形成连续的柱廊空间,并与原有建筑曲折的边界围合成大小形状不一的庭院。

一方面,它有效地扩大和规整了纪念馆的空间和体量,最大限度地拉长了出入口流线,为这个不起眼的小建筑赋予了端庄体面的外观形象和富有韵律的空间序列,营造出必要的严肃氛围。另一方面,在保持原有建筑封闭外墙的情况下,实现了与公园环境融合的开放边界。

人生的舞台剧|王景纪念馆(DNA事务所)

在浙江松阳,DNA事务所为当地元末明初的翰林学士王景所建的纪念馆,将死亡空间变成了一场“建筑舞台剧”。王景的生平故事在展陈中被复现,甚至能在馆内摆上宴席,让人们像参加一场人生谢幕式。这里的“纪念”不只是安放骨灰,而是复活一个人的一生叙事。人们不是在悼念结束,而是在重温曾经。

王景纪念馆室内©王子凌

传统意义上的村庄公共建筑就是祠堂,平时可能空无一人,但是重要的事务比如祭祀先祖,宗族集会,婚丧嫁娶等,都在祠堂里举行。祠堂是村里唯一的也是多功能的公共活动空间。

随着生活方式变化,乡村开始要求有更多的公共空间,王景纪念馆将展览浓缩在空间转角形成“纪念角”,是为了尽可能腾出室内空间,提供村里各种公共活动需求,比如纪念馆也成为春节前王氏家族聚会的场所,开展民俗文化活动,传承耕读文化和慈孝文化。

纪念馆中的“宴席”©DnA

同屋檐下的两种热闹|霍夫海德火化场(RCR)

当死亡从纪念进入叙事,我们又能否让它与生活同场出现?RCR在比利时设计的霍夫海德火化场,给出了一个大胆的答案:同一建筑里,一侧是火化炉的告别仪式,另一侧却是人们举杯的餐厅。走出葬礼厅,几步之遥就是另一种热闹的场景。背后更有一片树林,骨灰与树木一起埋下,每棵树上悬挂着逝者的名字牌。死亡不是划分,而是与生活交织;一个生命结束的同时,另一种生长正在悄然发生。

霍夫海德火化场©Amaury Henderick

建筑则被组织成一系列具有自己的内部流通路径的盒子,将技术空间留在地下室,并开放底层空间,使其略低于湖面,以便它可以用作会议、仪式和集散的场所。一层薄薄的钢皮覆盖着建筑,在底部释放了一条连续的带状空间,将景观带入告别仪式。建筑没有指定的礼拜形式,火葬场将自然变成了仪式的背景。

由树木墓地回望建筑,一侧为死者,一侧为生者©Stone

大地的长河|伊瓜拉达墓园(EMBT)

而在西班牙,EMBT设计的伊瓜拉达墓园几乎把墓地彻底隐入大地。蜿蜒的小径、低矮的石墙、绿意蔓延的坡地,让墓园看上去更像一片自然的延续。没有高耸的碑石,没有过分的装饰,仿佛人们只是回到了大地的怀抱。生命的长河流入其中,死亡像是自然界里的一次循环。

伊瓜拉达墓园入口©Stone

由两个巨人把守的大门,穿过这里,便是亡灵的世界,生者与逝者在这里相遇,生命不断地循环往复。墓园整体犹如一条蜿蜒的河流,冲击着两侧的河岸,铺地上布满零落的旧火车枕木,茫然不知该开往何处。两侧的壁龛融于山体,也终于山体,我们从自然中来,也将回归到自然中去。

壁龛终止于自然中©Stone

“死亡社区”的设想|思安墓园(承孝相)

人是由体、肉、灵、魂四个部分构成的。当“体”和“肉”被埋葬于墓中,它们终将随尘土完全消逝;而当“体”和“肉”被烧为灰烬时,它们仅仅成为一种象征,无法再见证肉体的存在;代表着意志、情感与激情的“灵”最终也会随着死亡而熄灭;唯有“魂”能够从死亡中留存下来:它是一种不受限制的存在,能够从人类的躯体中自由进出。

---承孝相

在韩国,承孝相事务所则提出了“死亡社区”的概念。墓园被设想为另一个社会空间,人死后不是孤零零地被安放,而是继续在“社区”中与他人并肩。这种群体性的思路,暗示死亡并非个体的孤岛,而是一种社会关系的延续。

每个单独的建筑体量以排屋的形式呈阶梯状分布在场地中。被草坪覆盖的屋顶使整个项目在鸟瞰时如同一块完整的绿地公园。尺度适宜的“排屋”汇聚在一起,形成一个个小社区,并通过斜坡和台阶上的路径与其他的社区相连。共享的设施包括小公园和广场,以及位于每个“社区”之间的灵堂。

浪漫的凝视|布里昂家族墓园(斯卡帕)

而在意大利,斯卡帕的布里昂家族墓园则走向了极致的个人浪漫。空间被设计成相互凝视的结构,让一对夫妻在死后依旧能“并肩对望”。这是建筑史上罕见的“浪漫墓地”,把死亡从冷酷的终结,转化为爱情的延续。

象征着布里昂夫妇的双椭圆环©Stone

布里昂夫妇的坟墓依偎在场地的一隅,在该场地阳光最充足的地方。坟墓采用半圆形壁龛的形式,通常上方应是石棺,但这里设计了一个雕刻的拱门。拱门下方庇护的是布里昂夫妇的坟墓。他们肩并肩,彼此倾斜,象征着深厚的感情和牢不可破的纽带。这个作品充分展示了斯卡帕对混凝土的运用。他大胆地将其与马赛克和青铜元素相结合,追求审美和精神上的平衡。

雕刻拱门庇护着下方相互依偎的布里昂夫妇墓© MiliSánchez

竞赛映射的魔幻现实|东京气球葬

当然,死亡并不总是停留在大地之下。在笔者印象中关注最早的中国团队在国际知名竞赛中夺冠的,2018年的DEATH & CITY 东京垂直墓地概念设计竞赛绝对占有一席之地。设计师龚奎毓,曾吴静霆、马之若、何伟立团队,提出的气球葬形式,完全改变了当时对于这一竞赛自带的那种阴郁黑色的印象:逝者的骨灰被封入气球,随风升空,消散在云端。

DEATH IS NOT THE END. BEING FORGOTTEN IS© Arch Out Loud

而更魔幻的是:当时只是竞赛的一个构想,却逐渐被日本现实采用。死亡变成了一场离开的仪式,但也是回归天空的诗意。

然而,这种葬礼一经报道还是引来了不少网友的调侃。原因显而易见:骨灰的去处太不可控了,可能你出去走一圈,别人的太爷太奶就降落到你头上了。尽管这家“气球葬礼”公司声称他们的气球理论上可以带着骨灰升到平流层中,让散落的骨灰在那里持续飘荡。可事实上,谁也不能保证气球会不会在抵达平流层之前就爆开,所以天上飘起“骨灰雨”这种事还是难免的,尤其是以后气球葬礼完全普及开的时候。

日本「Balloon Kobo」是一家提供「气球葬礼」服务的公司©Balloon Kobo

去恐怖化的墓园|真驹内泷野陵园(安藤忠雄)

我希望啊,这里,是小孩子也会高兴来的地方。

----安藤忠雄

真驹内泷野公墓© japantravel

最后,安藤忠雄在北海道设计的真驹内泷野陵园,彻底打破了东方文化里“墓园=禁忌”的观念。他让墓园成为小孩子也能奔跑、嬉戏的地方。巨大的佛像和草坡下的安葬区,并不带来恐惧,而是与日常的游乐、自然风景融为一体。人们可以笑着走进来,不必压抑,也不必刻意严肃。死亡在这里被“去恐怖化”,成为生命场景的一部分。

从胡慧姍的名字,到爱情、社区、天空,再到孩子们的笑声,这些空间设计共同在告诉我们:死亡从未只属于逝者,它同样属于生者。好的告别,不是结束,而是把悲伤化为一种可以持续回望、甚至融入日常的方式。

04 从展台到现实:“好葬礼”的标准化尝试

这些来自世界各地的案例听起来浪漫,但现实中的我们,又该如何告别?

在中国,殡葬改革已经悄然展开。2024 年起,以“节地生态葬”为代表的新标准(GB/T 44713-2024),正在把“简而有仪、绿而不冷”写进官方文件。换句话说,殡葬不再只是“一场仪式”,而是一种可被规范、可被推广的“公共服务”。

GB/T 44713-2024节地生态安葬服务指南

与此同时,年轻人正在悄悄接管关于死亡的“主动权”。有人开始自己挑选骨灰盒,甚至像买家居一样关注材质、色彩与氛围;有人在小红书上分享“丧葬设计好物”,把灵龛、香薰、纪念物当作“情绪容器”,让告别融入日常生活。像“归丛”这样的新品牌,正在把殡葬用品变得更日常、更温柔——让死亡不再只停留在殡仪馆,而是可以被带回家,被安放在客厅的某个角落。

小红书丧葬设计产品

然而问题也随之而来:

当“仪式美学”越来越精致时,究竟安放的是逝者的尊严,还是生者的悲伤?当公共标准给出底线,个性化品牌能否接力,把设计真正带到临终与丧礼现场?一场“好葬礼”,该不该从花费和排场,转向心理复原、家庭叙事与生态影响?

写到这里,可能有人会觉得,我们是不是在前文把死亡说得太浪漫、太设计化了?但冒犯一句:死亡本来就是一个无法回避的终点,它既沉重,又不妨带点轻盈。

所以既然如此,我想冒犯到底:抛给大家一个小小的想象游戏——如果有一天,你能亲自为自己设计一场“谢幕”,你会选择哪种方式?

无论如何选择,生死之间,本就没有标准答案。或许,在想象自己死亡的那一刻,我们才能更清楚地明白,自己究竟想要怎样活。

专栏编辑|Sherry Li

发文编辑|KaiYuan He

审核编辑|Chenxi

https://mp.weixin.qq.com/s/jbo1QsvhyCxaqc4bwbyrIQ

https://mp.weixin.qq.com/s/NCYfc7N2_6WxEwaMjhfysQ

https://www.archdaily.com/103839/ad-classics-igualada-cemetery-enric-miralles

https://archello.com/nl/project/crematorium-hofheide-holsbeek

https://arquitecturaviva.com/works/crematorio-de-hofheide-6

https://www.gooood.cn/wang-jing-memorial-hall-by-dna_design-and-architecture-studio.htm

https://www.gooood.cn/removal-renovation-of-chen-huacheng-memorial-by-atelier-archmixing.htm