01 芦笛朝晖楼:桂林与世界的初遇

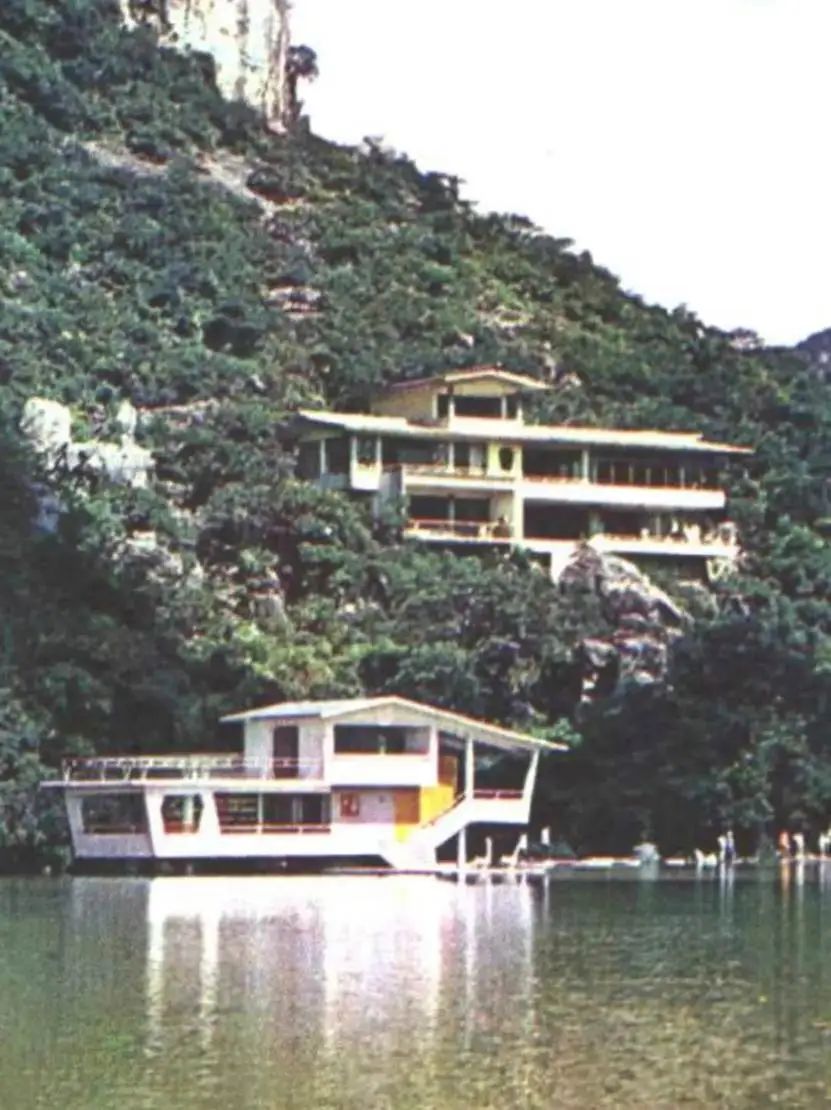

1973年,国务院将桂林列为首批对外开放的旅游城市,却尴尬地发现,当地没有一座“拿得出手”的国宾接待场所。建筑师尚廓受命选址芦笛岩口,背靠光明山,面朝桃花江,设计了一系列风景小品,朝晖楼就是其中的代表作。

1976年大楼落成,邓小平亲笔题写“朝晖”二字。叶剑英、李先念、尼克松、老布什、胡志明……百余名中外政要曾在此下榻,推开窗便能撞见中国山水。

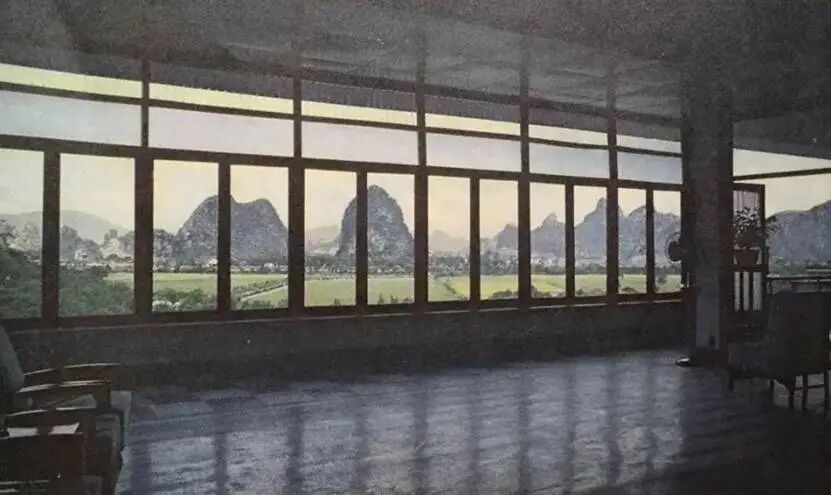

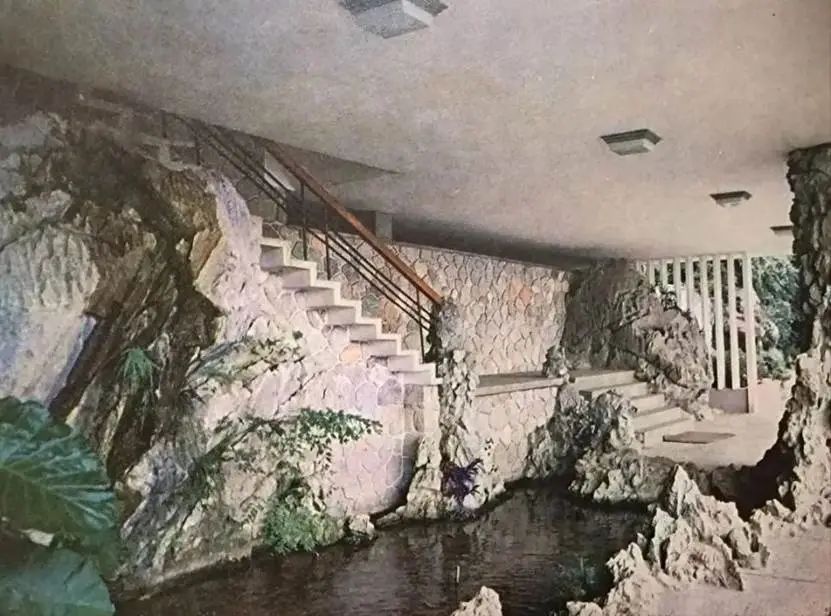

朝晖楼融合了西方现代主义美学与中国传统园林“借景”的手法,依山而建,层层退台,错落有致,裸露的山岩与人工水池模拟山泉、山池,仿佛是从山体中自然生长而出,与大洋彼岸的流水别墅异曲同工。

朝晖楼

流水别墅

青砖灰瓦、毛石墙体与木构架的运用,使得整个建筑既质朴又富有诗意。轻盈通透的空间,也体现了建筑师对场所精神和自然环境的尊重。

02 审美降级:网红为何人人喊打?

针对此番“整容风波”,有网友调侃车称,朝晖楼“从一个时代的时髦建筑,变成了另一个时代的时髦建筑”。那么,朝晖楼的“网红感”究竟来自哪里?

新方案中,素雅的墙面、中式屋檐和木质大门尽数消失,取而代之的是雪白的墙体、小块玻璃砖与锃亮的黑色铝板。

原本的瓦片屋顶被改为“可上人屋面”,大小台阶交错穿插,有一种“半中半西”的割裂感。

旧时浑然天成的室内空间内被大量镜面元素填充,以迎合“出片需求”,恍惚间以为误入钟书阁。

再配上诸多意义不明的拱券,已全然看不出此处是“山水甲天下”的桂林。

有网友认为,新的朝晖楼是一场审美降级。然而,这场“改造”的问题,远不止于“丑”这么简单。

首先,是材料的“背叛”。原建筑的青砖、毛石、木材,均产自本土,是时间沉淀的产物,有温度,有呼吸。而镜面不锈钢与玻璃砖,虽然看似“高级”,却与这片山水格格不入,更不属于这座城市的文脉。

其次,是结构的“篡改”。改造将立面外推,取消了露台,原本层层退台的静谧感,被一个巨大的“玻璃盒子”取代,破坏了原有的空间序列与尺度关系。

图源小红书©清嫌

更深层的问题,是审美逻辑的错位。“网红感”追求瞬间的视觉冲击,强调“一眼惊艳”,“适合发圈”。而朝晖楼这样的建筑,其价值恰恰在于“慢”—— 需要静心体会,需要时间沉淀。用“流量审美”去改造“经典建筑”,无异于用短视频解说《红楼梦》。

但归根结底,朝晖楼引发如此之大的舆论风波,或许还有最重要的一点 —— 人们难以接受古朴典雅的“贵宾楼”,降级为打卡拍照的“网红”。这不仅是“审丑之痛”,更有一种历史被背叛、被消费的羞耻。

我们不需要更多的“镜面民宿”“撞色老宅”“弧形祠堂”。我们需要的是像朝晖楼这样,能让人静下心来、感受山水、触摸时间的建筑。

朝晖楼的遭遇并非孤例。早在2016年,杭州秋水山庄的牌匾因G20峰会需要被刷成“鹅黄色”,就曾引发全民争议。当时市民质疑:“历史建筑的‘新’,难道就是‘亮’?”最终在舆论压力下,牌匾又恢复为青灰色。

秋水山庄 改造前后

这种“改来改去”的尴尬,并不仅是审美的分歧,更是历史建筑立法保护的缺失、文物管理的粗放与相关专业素养的失守。

中国虽已建立文物保护单位和历史建筑名录制度,但针对现代重要建筑遗产的认定与保护仍存在明显盲区,许多有价值的建筑处于“可改可留”的尴尬地带。

与此同时,保护管理意识仍停留在“焕然一新”的表层逻辑,将历史建筑视为“城市装饰品”,一昧追求亮眼吸睛,对遗产价值的认知始终是错位的。

更值得警惕的,是管理主体的专业素质参差不齐。许多改造项目由非专业团队主导,决策者缺乏建筑史、遗产保护或城市文化的专业背景,却掌控最终审批权。

我们必须尽快建立起对历史建筑改造的共识。

03 修旧如旧的全球样本

在全球范围内,越是著名的历史建筑,越倾向于采用“修旧如旧”的更新策略。

2019年巴黎圣母院大火后,法国总统马克龙曾提出“现代化重建”,甚至举办发起国际竞赛征集“未来式尖塔设计”。然而,法国社会普遍反对“创新”, 最终政府决定,按19世纪维奥莱-勒-杜克的设计原样重建。

这一决定背后,是对历史真实性的极致尊重。修复团队采用传统橡木工艺,复刻每一根梁柱,甚至保留烧焦的石材作为纪念。他们不图“更好”,只求“更真”。因为巴黎圣母院不仅是建筑,更是法国的精神与文化象征。

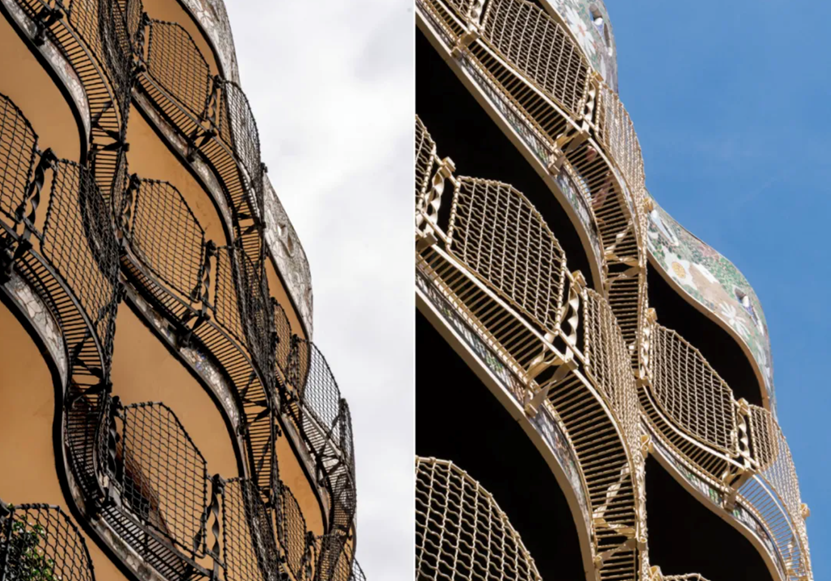

2025年,高迪的代表作巴特罗之家完成修复。

© Casa Batlló

由于历经百年风雨侵蚀,建筑表面被层层油漆覆盖,掩盖了原本的精致工艺。修复团队对原有马赛克图案、流线型凉亭、手工花盆、瓷砖、花纹等元素进行了精细更新。

© Casa Batlló

© Casa Batlló

传统工艺与现代技术相结合,力求每一处修复都能精准还原高迪的设计精髓,

© Casa Batlló

南京中山陵也在2024年完成了一次精心修缮。在施工过程中,团队严格遵循“不改变文物原状”原则,力求还原这座地标建筑的原始风貌。

修缮前后的铜质飞椽:

修缮前后的四角耳房:

拆修的琉璃构件、完好的瓦当被重新铺装上屋面:

有趣的是,为弥补远道而来的游客无法看到建筑的缺憾,团队采用了“防风高清喷绘布”的围挡形式,尽可能还原祭堂建筑原貌。

此举意外在网络上走红,施工期间游客量“不减反增”,许多市民慕名前来,体验中山陵祭堂“百年一遇的3D变2D”奇观。

04 大馆之道:历史与发展并不对立

面对历史建筑的改造,我们是否只能在“原封不动”与“彻底推翻”之间二选一?答案显然是否定的。真正高明的修复,是“修旧如旧”,是在尊重原作的基础上,让历史延续生命。

“大馆”原为香港警察总部及中央裁判司署,拥有16幢历史建筑。2018年,由赫尔佐格与德梅隆(Herzog & de Meuron)主导改造设计,转型为集文化、艺术、商业于一体的优秀公共空间。

©Iwan Baan

大馆的成功之道,可归结为五个关键词:

1.规划咨询先行

项目启动前,团队进行了长达两年的社区与市场调研,广泛听取居民、专家、文化团体意见。改造不是“自上而下”的命令,而是“自下而上”的共识。

2.“修旧如旧”做到极致:

每一块砖都经过实验室成分分析,决定是清洗、修补还是替换。外墙颜色不是随意选择,而是通过历史照片与残留漆层比对还原而成。这种科学态度,让修复成为“可验证”的过程。

©香港大馆

3.新旧对话,而非模仿

新建的当代艺术馆采用深灰色混凝土与金属网,肌理粗犷,与旧砖墙形成强烈对比,但在高度与体量上主动退让,绝不遮挡历史建筑的轮廓。

©Iwan Baan

©Iwan Baan

©Iwan Baan

4.功能运营以文化为先

大馆70%的空间用于展览、演出、讲座等公共文化活动,30%用于餐饮、零售等配套商业。商业不是目的,而是反哺保育的手段。这种“文化叙事优先”的模式,确保了空间的公共性与可持续性。

5.社会回馈与人才循环

大馆每天开展免费导赏,一年举办超1000场公众活动,访客已突破1000万人次,其中43%为本地居民。它不仅是旅游景点,更是市民的文化客厅。

同时,大馆常年与香港大学、香港中文大学建筑系合作,举办学生毕业展,培养新一代文化遗产守护者,实现双方互利共赢。

05 结语

回到朝晖楼的争议。我们愤怒的或许并非“改造”本身,而是那种对历史的轻慢、对审美的无知,以及对流量的谄媚。

网红之“红”,不过是借了流量的东风——今天将你推上浪尖,明天就会弃如敝屣;而经典则如泉眼自涌、历久弥新。

历史建筑的改造,不是一场设计竞赛,而是一次文化对话。它需要的不是“网红思维”,而是“遗产思维”—— 敬畏、克制、耐心、长远。唯有代代相传,细水长流,才是历史遗迹的立身之道。

这场对话,不应止于专家与管理者之间,而要落脚于整个社会对建筑价值的理解与认知。建筑的生命,不仅存在于砖石梁柱之间,更在于人们如何欣赏它、走进它、讲述它。当公众将历史建筑视为“打卡背景”或“出片道具”,它的精神内核便已在无声中瓦解;而当我们驻足、凝视、倾听,建筑才真正“活着”。

愿我们站在更新后的古迹前,仍能感受到原作的“灵魂”。

专栏编辑|Sherry Li

发文编辑|KaiYuan He

审核编辑|Chenxi

《芦笛朝晖楼:看桂林与世界初遇时的模样》 桂林日报

《桂林“朝晖楼”作为历史建筑,竟然被“爆改”成这样! 》 公众号:良有方

https://mp.weixin.qq.com/s/nFPoIXjJPMv-KOqwetoFyw

https://www.archiposition.com/items/20180724025638

"/>

"/>

"/>

"/>