01 工业遗产的硬核原貌

上世纪的大型工业厂房,天生来带着三个硬特征。

工业厂房©pixabay

材质硬:外观上,以未修饰的钢结构、混凝土、砖石为主,强调结构效率,不论人居舒适。视觉上是冷的,触觉上是硬的。

尺度宏大:为服务生产流程,空间高挑空、大跨度设计,动线冗长,远超日常生活的尺度——置身其中,人会显得格外渺小。

功能固化:每个空间都对应特定生产环节,比如炼钢高炉区、装配车间,功能边界清晰,“含混使用”几乎不可能。

工业厂房空间示例,图源网络

这些特征在工业时代是优势,在城市更新中却成了阻碍。把巨大的钢铁盒子变成面向人群的公共空间,不只是翻新和改变功能,还要解决尺度与生活方式的错位。

有些改造项目的确在厂房和园区里精心布置了商业、展览、办公等功能,但仍然让人感到空。

更棘手的是固定改造的高风险:成本高昂、周期漫长,一旦跟不上用户需求的变化,很容易陷入前期漂亮、后期闲置的困境。在需求越来越灵活的今天,建筑的“可转化性”变得越来越重要。

02 临时装置:给硬空间加个“软滤镜”

正是这样的困境,催生了临时装置和临时性使用的悄然兴起。所谓“临时装置”,是一种轻结构、低介入、高表达的空间策略。在旧工业空间尺度巨大、新功能模糊的背景下,这些可移动、低成本的临时装置带来了亲切的生活尺度,最大化满足着人们“参与空间”的欲望,拉近人与空间的距离。

天幕和灯串为空间增添了温馨感,图源网络

对运营方来说,临时装置则有利于风险控制,不用承担场地固定设施的一次性投入压力。它刚好匹配城市生活快节奏、多场景、人群杂的特点,能在不同场景及活动中发挥出最佳作用。

柏林文化啤酒厂,圣诞集市©Thomas Ernst

柏林文化啤酒厂,Pop-Kultur音乐节©Dominique Brewing

这些微小的装置并非建筑的“对立面”,而是空间的“语气词”,为原本宏大的场域注入了情绪与细节。

03 留白的智慧:让生活填空

“少即是多”释放空间潜力

让临时装置“活”起来的前提是给它们留足空间。这背后,隐藏着“不设计”的设计哲学——留白。

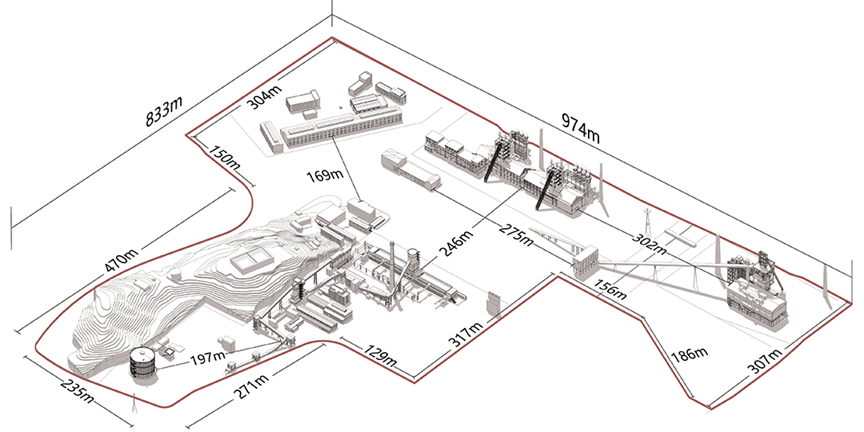

开篇提到的杭州杭钢遗址公园,便在设计中做好了留白。杭州钢铁厂是浙江省第一座钢铁厂,建于上世纪50 年代,曾为工业发展作出巨大贡献;2015 年,因城市发展需要,位于杭州半山的杭钢钢铁基地关停。

位于杭州半山的钢铁基地©wikipedia

原厂区依山傍水,面积大到连巨大的厂房都显得零散,光焦炉厂区和高炉间的空地,就有9-10个足球场大。怎么改?家琨建筑的答案是:少动手,多留白。

他们没有在场地上大费周章地规划什么奇特空间,只让茵茵绿草覆盖荒地,把这片平铺直叙的“空”变成了孕育无限可能的“空”:有活动时,是音乐节、发布会的场地;没活动时,就成了市民免费的露营天堂。

分析图-遗存分布零散 ©家琨建筑

改造后,高炉和焦炉厂区间的空地被绿茵覆盖,园区整体鸟瞰 ©文沛

杭钢音乐节现场©杭州运河辰祥工业遗址综合保护开发有限公司

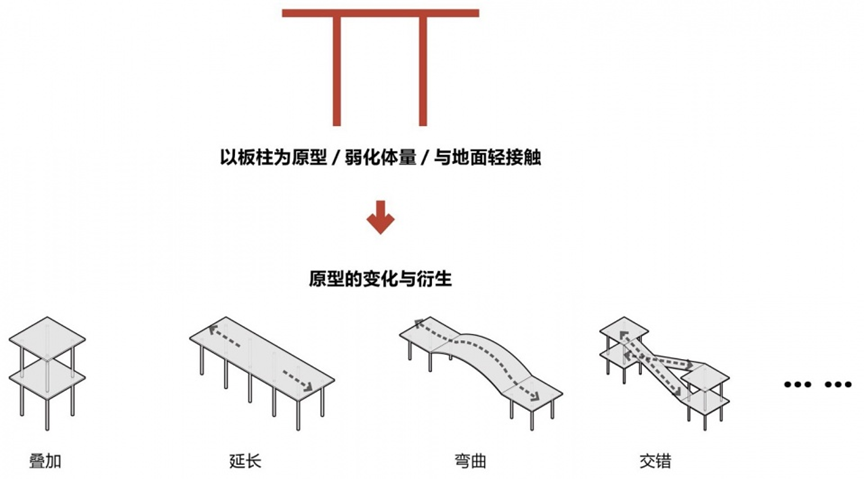

围绕整片草地延伸至厂房间的红色步道系统,存在感被刻意弱化:细长的柱、薄薄的板,让这个以板柱为原型的主游览系统显得轻盈而谦逊——既不干扰活动空间,又为市集等临时装置提供荫蔽。步道曲折蜿蜒,下方藏着移动摊位,贩卖着美食、玩具等各式好物,恰好为露营者增添便利。

板柱系统原型及衍生 ©家琨建筑

红色板柱系统(建设中图片)©文沛

夜晚步道下的市集与人潮©小红书_大运河杭钢公园

“不设计”听起来反常识,但恰恰给临时装置留了入口。建筑能设计空间,却设计不了生活——少点安排,或许能长出更生动的场景。

不断生长的艺术场

荷兰NDSM街区的故事更有意思。街区位于阿姆斯特丹IJ河北岸,Nederlandsche Dok en Scheepsbouw Maatschappij (NDSM) 造船公司的旧址上。上世纪70年代末船厂停产后,该区域一度荒废。后来,由于城市更新导致房租上涨,艺术家们自发迁入NDSM 这些闲置的工业厂房内,形成了聚集的艺术街区。

NDSM造船厂时期历史图片©Joop van Bilsen Anefo

上世纪末政府规划时没有强制推行,而是在首轮方案被反对后,与艺术家组织反复讨论,决定保留厂房和现有环境并进行适应性改造,以满足艺术家的创作需求。

NDSM LOODS大厅(原船坞车间)采用“半临时”集装箱和钢架改造:大厅被设计成“房中房”,一半已完成建设,另一半留给艺术家租户自行改造。码头大片户外场地也未被新建筑占用,为各种大型户外活动提供了场所。

NDSM LOODS外观©www.ndsmloods.nl

NDSM LOODS 内被艺术家租户加以创意改造的“房中房”©Lisa van Vliet

活动期间的NDSM户外© Moon Saris

低成本、高灵活性的结构,加上配套的公共空间和基础设施,为艺术家个性表达提供了良好的空间条件,也吸引了更多创作者慕名而来。在此基础上,借助音乐节、艺术节、跳蚤市场的辐射效应,废弃厂区最终变成了世界闻名的艺术之城。

杭钢公园与 NDSM 街区的改造,遵循着同一个核心逻辑:设计的留空,是给生活填空的机会。建筑师在改造中完善了基础设施,包括必要的地面平整、电力接口、水源设置等,让自组织装置能在安全前提下落地。如此一来,场地不再是某一方的独角戏舞台,而是可共建、可共享的公共空间。当个性装饰、帐篷、摊位在空旷的工业空间里自然生长,原本冰冷的厂房便有了难得的日常感与先锋的艺术气。

04运营:让“软化”持续生长的动力

工业本真促生独特表达

要让“软化”效果持续焕发生机,运营是关键支撑。成都东郊记忆作为老牌网红工业改造区,就将这一点做到了极致。

东郊记忆的前身是红光电子管厂,建于上世纪50年代,2001 年关停。多年后,园区建筑群被列为文保单位。其改造同样由家琨建筑操刀总设计,改造中最大程度保留了文保建筑的原貌:混凝土地坪、裸露墙体、厂房的高挑空大空间、金属设备……散发着粗粝工业感的元素被原地保留。这些粗糙感在运营中被转化为优势,与“临时性使用”的自由气质完美契合。

成都东郊记忆©家琨建筑

成都东郊记忆内,图源网络

运营方发掘了厂房为入驻品牌提供独特场域表达空间的优势,室外规划的多个个性市集与之相辅相成,吸引无数游客前来闲逛、打卡。区域发展与市集活力相互赋能,推动这片旧厂房蜕变为成都的文化地标。

红砖工业厂房激活场域内独特的品牌表达©家琨建筑

昔日工业设备为集市添上赛博感©小红书DIDA市集

被列入联合国教科文组织世界遗产名录的德国艾森Zollverein遗址公园也精于运营:它把一年四季的活动排得满满当当,特色美食节,夏季特别泳池,限时艺术展……德国鲁尔区的故事,在一场场活动里,被新一代人记住、传播。

日本横滨红砖仓库广场则玩出了季节感:夏季的快闪音乐节Red Brick Amigos,将异国风情和音乐搬进广场。色彩斑斓的临时餐饮车、遮阳棚让厚重的百年仓库成了海边最热闹的夏日客厅。

Zollverein园区鸟瞰©Jochen Tack, Stiftung Zollverein

Zollverein园区内各具特色的美食摊位©Zollverein

横滨红砖仓库广场上Red Brick Amigos!2024活动现场,图源网络

这些实践表明,运营的核心不是对空间使用的严格管控,而是构建弹性框架——通过基础设施的适度供给(水电接口、临时卫生间)、规则的柔性约束(摊位尺寸限制、环保要求),为临时装置的多样化呈现提供保障。除官方组织的活动外,运营方也对自组织活动持鼓励态度,让人的活动能自然生长,“软化”效果持续发酵。

05 空间“软化”:城市内的温柔逃离

设计搭好了舞台,运营铺好了路,软化后空间的终极吸引力,终究藏在人的情绪里。

工业厂区的机械设施与异于日常的空间尺度,自带一种陌生感,宛如城市里的“小荒野”。而帐篷、市集等临时装置所带来的空间“软化”实验,不是一时的潮流,也不是单纯建筑形式的变化,而是城市生活方式的转向—— 在高密度、快节奏、规训感强的城市里,人们正于这片陌生中搭起“温馨小窝”,为自己创造喘息之地。

这场实验,折射着我们对城市本质的重新思考 —— 绚烂霓虹的堆砌与刻板秩序终究无法构成令人向往的城市;让人自由生长、感受温暖的地方,才是城市应有的模样。

而那些旧厂区里的帐篷,正是这场思考最生动的注脚。

专栏编辑|Sherry Li

发文编辑|KaiYuan He

审核编辑|Chenxi

https://www.gooood.cn/hanggang-site-park-project-china-by-jiakun-architects.htm

https://www.sohu.com/a/793697809_100126192

https://www.ndsm.nl/en

https://www.fx361.cc/page/2017/0428/20772797.shtml

https://www.zollverein.de/

"/>

"/>

"/>

"/>