01 从威双到南海,一场废弃材料的艺术升级

本届威双展上的《循环手册》,由中央美术学院副教授、PILLS工作室创始人王子耕主持设计。PILLS是一个以当代空间文化为核心的复合型建筑工作室,其作品横跨建筑与室内设计、装置与展览设计、城市与景观设计、跨媒介生产与文化传播等思辨性实践,曾登上国际各大展览,多年来不断在可持续设计领域深耕。

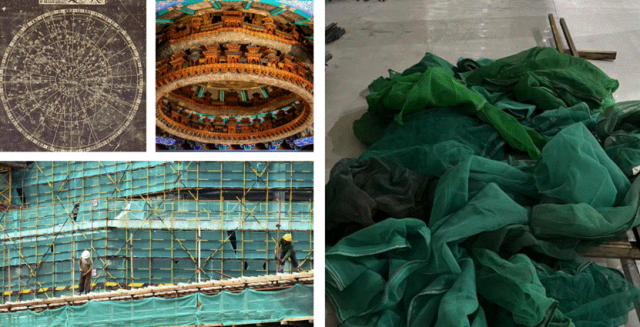

王子耕教授亦受邀创作了本次威双展览的中国馆装置作品《苍穹》。作品以中国城市化进程为时代背景,选取中国建设现场无处不在的绿色防护网为主材,融合非遗竹编工艺,构建起一座当代“藻井”,并通过圈层旋转形成动态叙事,以故事性的手法诠释“天人合一”的东方智慧和人与自然共生的自然哲学观。

“苍穹”是一个废料变展品的高精度实践,团队邀请了11家国内建筑事务所,从不同地域工地回收绿网作为装置主材, 在制作时保留了网布使用痕迹与自然褪色,构筑出象征中国建设现场集合图景。

2024年底,广东南海西樵山下,一场名为“渔耕粤韵”的微型美术馆展览群在桑基鱼塘间徐徐展开。

广东南海大地艺术节是成功引入国内的世界级文化项目、首个全域性、地域型艺术节,团队以“艺术创生”为方法论,在广袤乡村里讲述岭南故事。第二届南海大地艺术节历时3个月,吸引了136万人次参观体验,带动文旅消费超9.3亿元。

本次艺术节的“渔耕粤韵”板块亦由王子耕教授策划,六组建筑师和艺术家,联手改建环湖沿线的旧屋,形成了以“水”为叙事的环湖微型美术馆群。

©朱雨蒙

在这场建筑实验中,我们可以看到不少对材料的探索与尝试。

建筑师吴林寿与汤子昱、结构顾问张准,将日常所见植物生长的缝隙抽象为建筑的外表皮,以黑色充气膜的表皮形态指代野草被压缩的生长环境,完成了一座“野草博物馆”。南海湿热的气候条件和自然风土,赋予了野草夹缝求生的、向阳生长的野性生命力量。配合屋顶的雾气装置,使其成为一个在湿润环境下自我生长的建筑,寓意生命的顽强与不屈。

©朱雨蒙

粤地多雨,“水”与“竹”构成了南海最具地方特征的自然意向。在作品“霁竹亭”中,建筑师范久江利用轻钢结构,结合钢索和建筑膜等材料,在原油的凉亭上重了构一个更轻盈的八角亭装置。

©朱雨蒙

“霁竹亭”的轻质柔性表皮由Serge Ferrari(法拉利织物)提供,折射出水波光影,在保留亭子原有休憩及观景功能的同时,置入了“登高望山水”的新体验。

©朱雨蒙

在《南海声殿》中,王灏参照当地传统镬耳屋改建了一座混凝土小屋,鱼塘气泵装置震动出水的各种姿态,与空间共筑出一座关于声音的建筑。水池底部与长廊步道上,铺洒了东鹏《废瓷新生》项目里的回收碎瓷,以代替传统造景中的鹅卵石、马赛克与砾石。

©朱雨蒙

斑驳的色彩与独特的质感融于园林之美,让原本默默无闻的废弃瓷砖,开启了新的生命历程。

图源网络

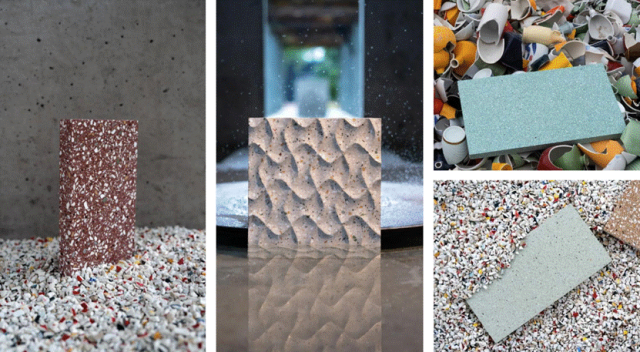

新旧映照,设计与环境共生,这背后离不开材料的创新与实践。东鹏旗下的创新实验室DP-Lab,专注于可持续材料研发与其艺术设计潜力。这些探索不仅减少了对自然资源的浪费,还能为材料产业的发展提供新思路。

除《南海声殿》外,DP-Lab还利用废瓷进行了多元化创新设计与艺术创作,包括“在地生成”的“坤”“峦”系列与“无机生长”的城市家具系列。

利用景德镇废弃陶瓷进行的设计实践 图源网络

02 盐之墙:盖里的电梯厅

普奖得主弗兰克·盖里,为法国卢玛·阿尔勒艺术中心设计了一座由铝板覆盖立面表皮的文化建筑。

©Adrian Deweerdt

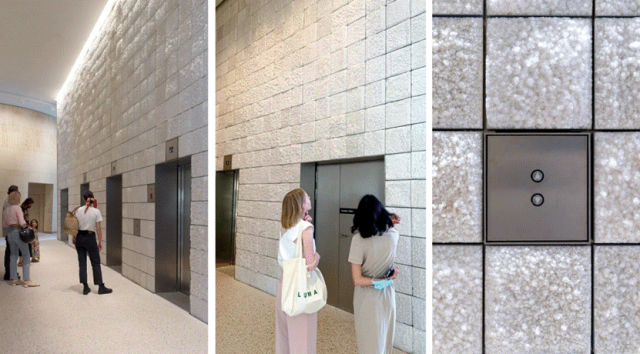

盖里的作品备受瞩目,但很少人知道,在这样一座特立独行的建筑内部,还采用了560平方米“盐之墙”。这也是盐作为覆层材料的首次大规模应用。

©Adrian Deweerdt

这些盐板产自附近卡马格自然保护区的古老盐滩,它们的缔造者是当地循环设计实验室—— Atelier Luma。

自2017年起,Atelier Luma的Crystallization Plant就专注于为当地的盐创造新的用途,发展这种代表本土资源并展示了物理美学属性的材料。

© Adrian Deweerdt & Joana Luz

© Adrian Deweerdt & Joana Luz

团队以定制框架生产了一系列结晶盐板,在广阔盐田的水下金属网上“种植”盐晶体。这些面板靠日晒结晶,不会对环境产生任何负面影响。每个单独的面板在必要时可被拆除更换,如果损坏,也可将它们放回水中结晶重塑。

© Adrian Deweerdt & Joana Luz

作为建筑材料的盐有许多局限性:它容易受风和水的侵蚀,并且会腐蚀建筑结构中的金属,这意味着盐的使用要求极高。

尽管有许多挑战,盐仍然是一种潜力无限的材料。

盐造酒店© Wikipedia

盐造酒店 图源网络

在盖里的项目中,Atelier Luma用崭新的、创造性的方法来处理盐的结晶,让人们窥见建筑设计领域中自然循环的潜力。以创新技术将新旧材料融合贯通,将是未来可持续性发展的一种可能。

03 坂茂的纸: 30年灾难社会实验

在可持续材料领域,另一位普奖得主也有着很高的建树,他就是日本建筑师坂茂。

1986年,坂茂开始了有关纸卷筒搭建临时/半临时建筑的实验。从最初的室内分隔,到1989年第一次实现了以纸卷管搭建雨棚结构。

1995年阪神大地震后,数以万计的人们一夜之间无家可归。为此,坂茂设计了“纸管临时安置教堂”,以纸卷筒为墙体,由沙袋固定的啤酒纸箱作为基础,为受灾人群提供庇护。

Paper Church © Hiroyuki Hirai

接下来的几年内,坂茂在全球范围内用同种材料设计了大量临时住宅建筑,帮助了更多经历灾害的地区。

Paper Shelter Haiti.© Shigeru Ban Architects

Paper Log House India © Kartikeya Shodhan

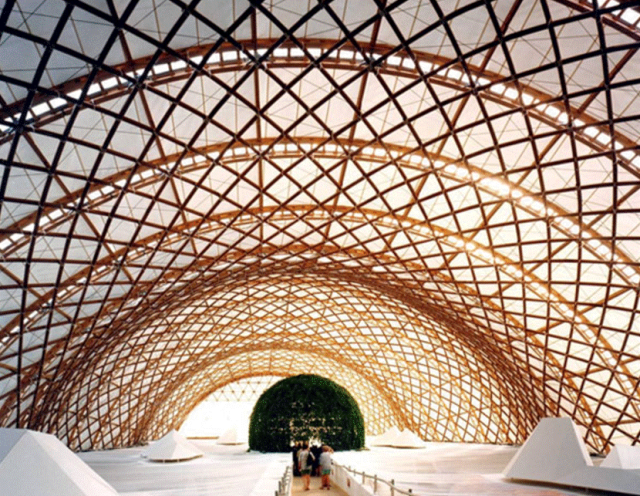

在2000年汉诺威世博会上,坂茂建造了一座既具日本传统又体现可持续发展的纸建筑。世博会结束后,这些材料又运回日本,做成了小学生的练习册。

日本2011年大海啸后,坂茂利用纸卷筒、帆布和别针,在短短几个小时内为灾民们搭建起保护隐私的分隔结构。

©Voluntary Architects' Network

同年,新西兰发生了坎特伯雷地震,当地基督教堂大圣堂遭到破坏。坂茂同样使用纸管为材料,为居民建起了新教堂。

Cardboard Cathedral © Stephen Goodenough

这座独一无二的纸管教堂可容纳700人,拥有一个巨大的三角形玫瑰窗,甚至连教堂里的十字架也是纸管做成的。

Cardboard Cathedral © Stephen Goodenough

时至今日,纸管教堂依然在使用,它不仅发挥着祈祷的作用,平日还会开展音乐会等各种活动。

作为临时建筑材料,纸的优势非常明显:价格低廉、易于获取、可回收再利用,可满足灾后重建的需求。以最脆弱的材料,承载最沉重的记忆。坂茂的设计不仅仅关乎建筑本身,更是在于探索如何利用有限的资源,帮助那些处于困境中的人。

04 材料实验室:从幕后到台前

随着科技的发展,材料已成为设计重要的组成部分之一,材料的创新也在不断将设计的边界向前推进。

在此背景下,越来越多的材料商开始建立独立研发实验室,与设计师合作开发材料的潜力。除了上文提到的东鹏DP-Lab与法国Atelier Luma,泛设计领域亦有不少实验室正在探索可持续材料的新可能。

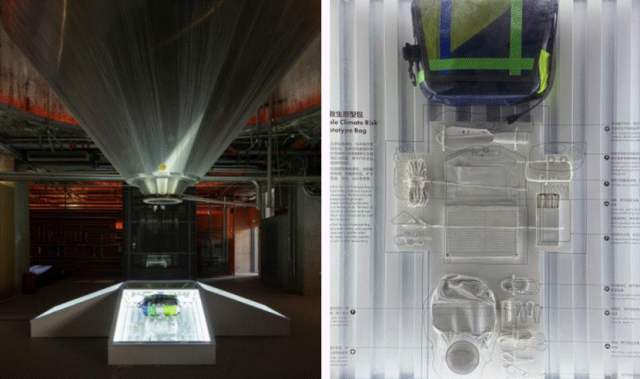

瑞士品牌FREITAG以使用回收材料制作环保袋闻名。受到其理念启发,艺术家朱钟晖、赵璇在第九届深港城市/建筑双城双年展上,将FREITAG背包改造为应对不同生态灾难与气候危机的救生包。

图源 第九届深港城市/建筑双城双年展

Steelcase旗下的Designtex是一家专注于为建筑和设计行业提供高性能纺织品、墙面覆盖物与其他装饰材料的公司。他们创建的Loop to Loop平台,常年回收家具制造过程中产生的纺织边角料进行升级再造,将其转化为全新纱线,编织成室内软装与多用途面料。

图源 Designtex官网

这些再生纱线织成的面料无背衬、无涂层,以确保下次仍可回收利用。所有成品附带NFC标签,记录使用寿命、清洗次数及磨损数据,并成为下一轮设计迭代的基础。当产品到达生命周期终点,Designtex与其合作商将展开回购,再次进入“粉碎—纺纱—织造”流程,实现“纱线-面料-纱线”的无限循环。目前,这套流程已运行10年,累计回收200吨纺织废料。

废弃的渔网被称为海洋里的“幽灵”,不仅直接威胁海洋动物,也会破坏珊瑚礁、海草床等海洋生态系统的健康。

图源Reuters

为了减少这种污染,办公产品设计品牌Humanscale与材料制造商Bureo合作,大量回收智利沿海地区冲上岸的废弃渔网,设计并制造了一款名为Smart Ocean的人体工程学办公椅。

每把椅子消耗近1公斤回收渔网,模块化设计使其更易于拆卸和维护,减少损坏时被完全丢弃的情况。自2019年首次发布这一产品设计以来,Humanscale已回收了超过4.5吨废弃渔网。

图源网络

用于彰显个性的手机壳也是一种使用寿命很短的塑料垃圾。为此,电子配件品牌Casetify发起了Re/Casetify升级再造计划,鼓励世界各地的设计师们为回收手机壳提出新的解决方案。

图源网络

在泰国,旧手机壳被改造成了500双限量版凉鞋。

图源网络

澳洲家具品牌Eva则将16000个废弃手机壳改造成沙发,并将其展示在悉尼CBD的CASETIFY STUDIO。

图源Casetify官网

据Casetify统计,自2021年启动计划以来,已回收超过8万公斤手机壳和其他电子塑料废弃物。

05 结语

当我们谈论可持续设计时,往往聚焦于材料的选择与应用。然而,真正意义上的可持续设计,需重新审视设计全过程的循环性。这意味着不仅要考虑材料的来源与使用方式,还要关注其最终归宿——如何确保材料在使用寿命结束后能够被有效回收或降解,从而形成一个完整的闭环系统。

从南海大地艺术节的碎瓷,到阳光下生长的盐墙,再到坂茂无国界的纸管庇护所,我们不难预见:只要设计师与艺术家能将其潜能转化为空间、情感与记忆的语言,可持续材料完全有能力成为设计的主角。

当材料能够自主书写其生命周期的续集,设计的终点将不再仅仅是项目的完工,而是下一章节的预告。

专栏编辑|Sherry Li

发文编辑|Yibo

审核编辑|Chenxi

https://chengde.jiaju.sina.cn/news/q/20250219/7297888812565595823.shtml

https://mp.weixin.qq.com/s/ByEhSay9jJAefiFoM9Ii_Q

https://www.archdaily.cn/cn/915612/zhi-ban-ru-he-cong-gong-ye-yong-cai-bian-wei-jian-zhu-shi-ban-mao-de-chuang-xin-cai-liao

https://www.designtex.com/sustainability/

https://www.casetify.cn/zh_CN/about-us/sustainability/recasetify-art-2024

"/>

"/>

"/>

"/>