01 “若登高不可得”

我们为什么还要执着于屋顶?

“小时候大家都体验过上房揭瓦。哪怕只有一层高的房屋,跑到顶上去都有一种凌驾在城市上空自由的感觉”

——刘家琨

其实,人类对“高处”的向往,可能比我们想象的还要古老。

从《圣经》里的巴别塔,到《史记》里的章台宫,再到中国人逢年过节就要“登高望远”的传统——站得高一点、看得远一些,早已是一种根植于文化中的仪式行为。

想想看,如果古人也碰上“屋顶暂停开放”,那杜甫恐怕就要发一条朋友圈说:“今日重阳、欲登高、保安不让。”哪还会有“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”的千古名句流传至今?

在今天的城市里,屋顶平台本应是最浪漫的公共空间。它高出街道的喧嚣,能给人一种片刻的抽离;同时又开放在天光之下,让人重新感受到“我与城市在一起”的亲密感。

于是我们才会看到,越来越多建筑师热衷于“让人上去”——设计观景台、环形跑道、剧院屋顶,乃至开辟出整个建筑的第五立面。

可当这种“为人而设”的设计,最终因“人”而被关闭。是人们对城市空间太不理性?还是我们的城市系统,根本没有准备好,真正去接纳这些“人本主义”的浪漫?

而这样的问题并不是上海歌剧院独有。在最近十年,那些最被城市媒体广泛报道、最容易成为“城市新地标”的公共建筑,往往都曾拥有一个令人向往的“可登之顶”——一个可以漫步、眺望、在社交媒体上刷屏的地方。但遗憾的是,它们中的许多,最后都在现实操作中“被封了”。

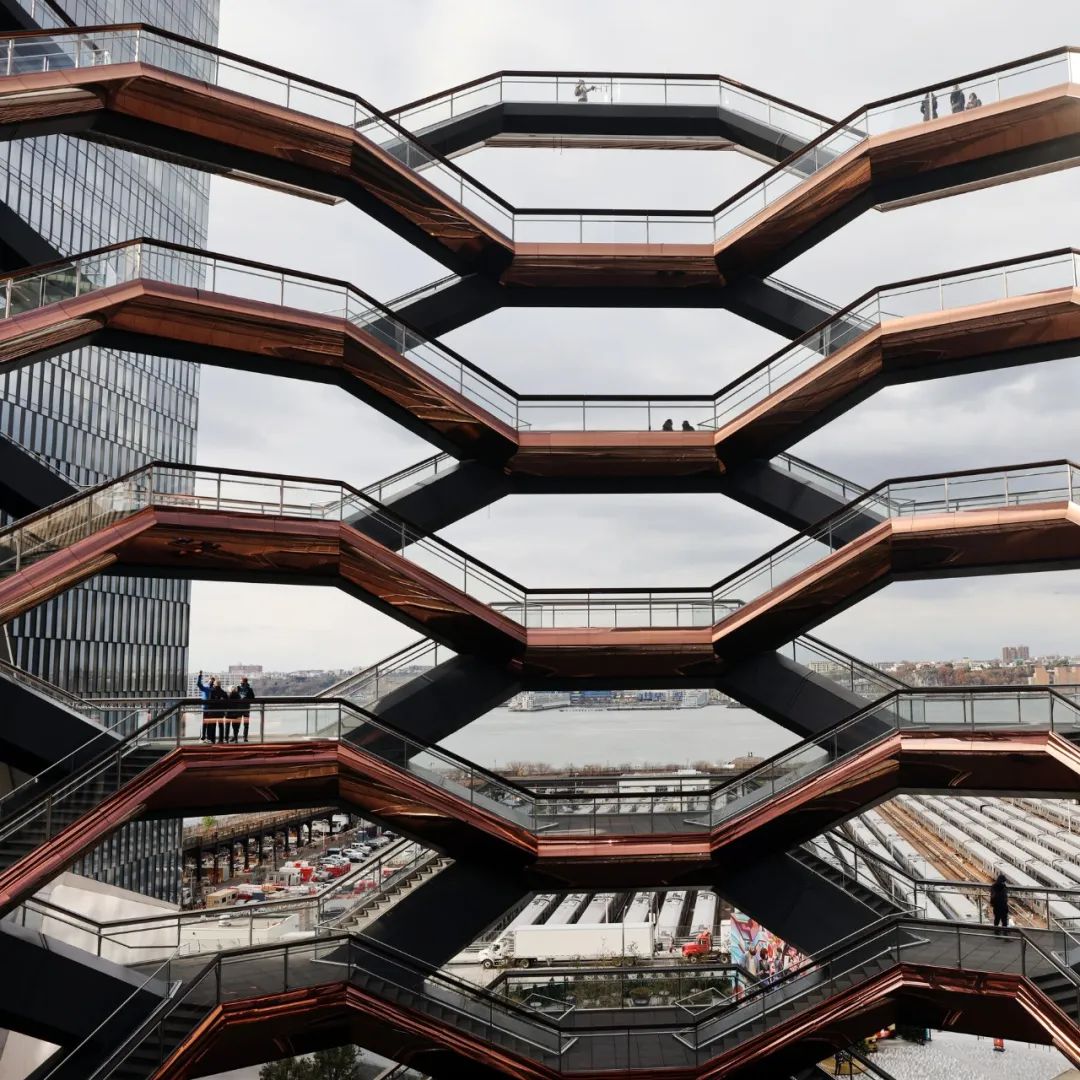

The Vessel© The New York Times

纽约曼哈顿的 The Vessel,这座由英国鬼才设计师 Heatherwick Studio 设计的蜂巢状观景塔,在2019年建成,耗资2亿美元,因为奇特的造型和配有可攀爬的曲折楼梯,引来了无数人的到访参观。而原本希望项目成为市民“自下而上登顶城市”的象征,却因为接连发生4起跳楼事件,于2021年被紧急关闭。

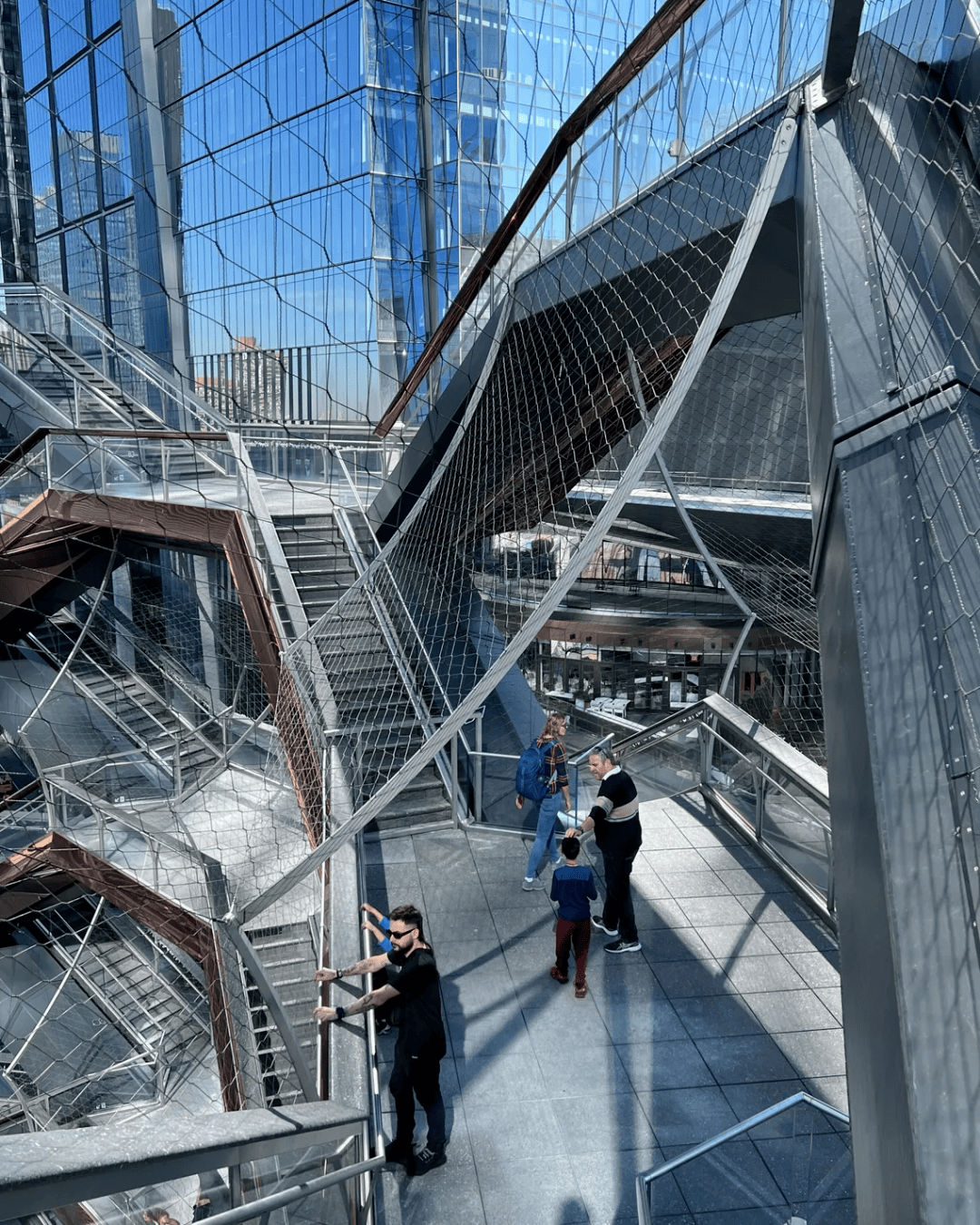

被钢丝网完全包裹后重新开放© Justin Davidson

尽管管理方迅速从地板到天花板都安装了钢丝网屏障,并在2024年重新开放下层部分,但顶层由于无法安装钢丝网,将永久禁止登高,一度被讽刺“成了精神围栏艺术”。

成都的“西村大院”屋顶跑道原本是整个建筑最吸睛的部分,建筑师刘家琨起初畅想地让人们体验儿时上房揭瓦的感觉。故一反中心体量集合的城市综合体常见模式,采用外环内空的布局,环绕街区沿边修建,围合出一个公园般的超大院落,成为一个外高内低,容纳纷繁杂陈的公共生活的“绿色盆地”,呼应了四川盆地的原风景。

西村大院鸟瞰© Arch-Exist

大、中、小竹林院落层层相套,面向公众开放,自由穿行,再现传统生活环境,激发集体记忆,延续了成都人民热爱的竹下休闲传统生活方式。功能设施式的骨架设计,任由富于个性的世俗生活自由填充,又被大院的巨大尺度所归纳,最终形成“市井立面”,传达出群体创造的丰富表现力。

一条架空休闲跑道巡遊大院并攀升至屋顶又环绕一周,为跑步和骑车人们带来了自由兴奋的超常体验,并赋予建筑具有动态能量的鲜活形象。西村大院的建设使日常休闲方式获得了具有纪念性尺度的集合表现,成为周边社区民众休闲生活的乐园,也为自身带来了丰沛的活力和巨大的成长空间。

西村大院休闲跑道© Chengdu Beisen Culture

但在实际运营中却因“安全与维护”问题一度挂出“暂停开放”的告示,常年空置。因为考虑到推婴儿车的人群和老年人走向上的斜坡容易摔倒,天台聚集太多的人也不安全。经营者在没有好的管理办法之前只能选择直接全部关闭了。直到去年才逐步恢复继续向大众开放。

看似浪漫的屋顶通行权,其实牵动着城市的各方权力博弈。从安全责任的归属,到运营维护的成本,再到突发事件的应急机制,这些“上去之后怎么办”的问题,似乎从来没有在设计阶段被真正解决。

这不禁总让我们回忆起每每在做校园建筑设计时。总想参考那些营造自由的屋顶跑道,活跃的校园氛围时,却经常会被无情驳回:“不安全、不好管、别搞噱头。”

我们都理解他们的顾虑,但还是忍不住想问一句:我们的城市,是不是有点太过于小心了?

02 “被善意封锁”之外

有没有可能做得更好?

“我们想构建一个人人可以参与的大地艺术空间,去和天地、和浙江的山水自然对话,给现代城市中每一个奔波的人提供一个可漫游之境。”

——马岩松

1.漫游是一项权利

Allemannsretten:即“公民权”这是写在挪威人古老宪法中的一项权利一直沿用至今:表明挪威人人享有进入和通行未开垦土地的权利,(包括私人土地、草地、牧场、花园、建筑地块和工业用地)。

奥斯陆歌剧院©Thomas Johannessen

上海大歌剧院设计团队Snøhetta 最初在家乡挪威也设计了同样可漫步攀爬的屋顶公共空间:这座建筑的屋顶从地面缓缓延伸而上,几乎成为一块“城市地形”——不设围栏、不限时段,任何人都可以随意行走、休憩、玩耍,仿佛屋顶本身就是一座广场。

©ArchiDogs

奥斯陆峡湾沿岸的比约维卡半岛是首都的前工业滨水区,在1999年挪威国民议会决定进行更新活化改造,而新的歌剧院便是发展规划的第一步。彼时还名不见经传的事务所Snøhetta便凭借对古老Allemannsretten权力的引用作为设计切入点,提出的全方位漫游的方案横空出世,摘得桂冠。

歌剧院拾级而上台阶©helipix

歌剧院被具体化为一个水平体量,具有完全不设限的连续界面,可以在整个建筑的屋顶连续行走,同时与屋顶广场一样,奥斯陆歌剧院的大堂也是无钥匙的,自 2008 年该建筑开放以来,游客可以随时自由漫步其空间。其次,该建筑被设计为一个大型艺术和技术生产中心,表演所需的所有配件都在这里建造。从这个意义上说,它被设计为一个生产设施、一个工厂,在规划阶段和后期使用中具有合理和灵活的方案。最后,由于歌剧院位于挪威与世界之间的传统交流场所港口,因此被设定为陆地与海洋、日常生活与艺术之间的门禁。

歌剧院在落成后逐渐兑现了作为奥斯陆海滨重建基石的承诺,歌剧院每年接待 170 万游客,巩固了其作为社区和城市的经济驱动力作用。

2. 天空中的绿道

“我们面临着非常特殊的情况。在中国,基础设施和交通相关区域通常属于政府,根本不属于任何公共用途。这个细长的屋顶具有巨大的潜力,可以改造成一个可用的公园,让更多的公众可以进入,并丰富周围的城市环境。”

——郝东(Crossboundaries 联合创始人兼合伙人)

Shenzhen SkyPark©Yu Bai

由Crossboundaries事务所设计的Shenzhen SkyPark项目于2021年建成,改造项目位于蛇口一处重要的交通枢纽,可通过多种交通工具前往香港。无数人流车流在此经行,熙熙攘攘。当地政府规划翻新深圳地铁2号线运转综合楼和停车场共1.2公里长的屋顶,在此基础上打造体育训练及休闲的场所。

1.2公里长的延伸建筑群,最宽处为70米,最窄处为50米,完全阻断了附近社区对于海湾的视觉穿透,既不增加任何美学价值,也不服务于特定的功能目的,对社区而言几乎没有任何实际意义。而新的运动训练区需要融入周围环境,与附近的住宅和教育建筑连接起来。尽管天桥、桥梁和走廊的实施不是初始范围和第一建设阶段的设计任务中,团队仍然将其纳入考量,以此建立更为紧密的城市连接。

设计理念©Crossboundaries

与此同时,设计全程也在积极探索这一问题——21世纪的城市更新能为城市带来什么?不断发展的丰富物质环境,最终必将匹配个人需求与公众关联性空间。 项目的挑战在于满足不同用户群体的需求:提高周边学校的体育教学质量;为青少年提供专业安全运动的场所;为专业体育赛事和比赛提供便利的设施。

作为回馈周边社区的一种方式,公园通过一系列“天桥”与西侧的建筑物相连,引导学生和体育爱好者在为他们打造的平台上——将教育机构与当地社区聚集在一起,将体育和娱乐活动与景观联系在一起。

Shenzhen SkyPark©Yu Bai

“我们的线性公园就像一个缺失的拼图,可以插入邻近的社区,”Crossboundaries 的联合创始人 Binke Lenhardt说道。“它在城市组织和海滨之间建立了必要的物理和视觉联系,并在此过程中旨在满足学校和公众对在密集的城市环境中的娱乐空间和呼吸空间日益增长的需求。”

公园的空间组织迎合了三个不同的用户群体:公众、邻近学校和体育专业人士。该空间充满了体育设施,从篮球场和5 人制足球场到带观众看台的专业级网球场。

一条供公众使用的独立走道穿过公园的长度,部分被抬高以获得更好的视野。只是想休闲散步的人可以享受这里的氛围,而不会与里面的高能量活动相遇。屋顶公园的所有入口和通道都位于不同功能区域的直接附近,同时防止不必要的干扰,总共可通过六个接入点到达。

通过如此硕大的体育训练基地的设计开发,团队在深圳创造了一个重要的交汇点,既加强了不同群体之间多方面交流互动,也在人口稠密的城市空间中完成了教育的使命。此次设计不仅要在建筑周围营造淡绿色的氛围,更希望实现健康的城市生活方式,与城市的年轻、创新、活力的性格相辅相成。

3.可以“踩上去”的公共建筑

作为欧洲的老牌理工强校,代尔夫特理工大学 (TU Delft)一直是无数“留子”的梦中情校,而其标志性的大草坪图书馆也是其最具标志性的印象之一。 由荷兰建筑事务所Mecanoo 设计的新图书馆位于一块独特的场地,与其相邻的是一座建于1960年代的野兽派混凝土礼堂礼堂。

TU Delft Library©ZinCo USA

而图书馆的独特之处在于其如丘陵般的绿色屋顶设计,屋顶在夏天为学生提供了一个与自然亲近的休憩场所,而在冬天,被雪覆盖后就成为了滑雪的乐园。中部凸起的巨大圆锥体设计如同巨大的图钉,不仅为屋顶提供了稳固的支撑,还起到了中央照明的作用。阳光通过圆锥顶部的天窗温柔地洒入,为“藏于”其下的阅览室带来自然光线,同时也确保了良好的空气流通,有助于调节室内温度。

TU Delft Library入口© Ossip Architectuurfotografie

图书馆的主体几乎被隐藏在这片起伏的绿色中,仅有圆锥部分显露在地面之上,成为了整个校园中显眼的标志,随着南侧作为最高点的屋顶逐渐向北侧倾斜下降,在坡的北侧与地面相接的部分,设计师巧妙地开设了一个似山洞的入口,使得进入图书馆仿佛邀请学生踏上一次知识探险。

同样设计手法的还有坐落在丹麦奥胡斯Skåde田园般风景中的Moesgaard(莫斯加德博物馆)。这个建筑有着一个大斜坡屋顶,屋顶平台上面是草坪,青苔和各种色彩鲜艳的野花,这让建筑即便从海面上看过来也是一个绝对吸引眼球的地标。

Moesgaard博物馆鸟瞰©Moesgaard

建筑、自然、文化和历史在此完美融合,构成了莫斯加德博物馆的整体体验。凭借其绿色屋顶、明亮的庭院花园和地下露台,博物馆将多年研究和布展经验提炼出来,设计出一种展示文化历史的新方式。

Moesgaard博物馆草坪屋顶© Jens Lindhe

这座占地 16,000 平方米的新博物馆位于奥胡斯以南斯科德的丘陵地带,地理位置独特。凭借其色彩鲜艳的草地、苔藓和鲜花的倾斜屋顶景观,该建筑将成为一个显著的视觉地标,即使从海上也能看到。矩形的屋顶平面似乎从景观中长出来、在夏季、它将形成野餐、烧烤、讲座和传统仲夏篝火的区域。

建筑的中心是门厅,售票处、博物馆商店和公共咖啡厅都位于此。从这里,人们可以通过巨大的玻璃墙欣赏奥胡斯湾的壮丽景色。此外,从门厅可通往提供户外服务的大型屋顶露台。

建筑内部的设计就像一个多变的梯田景观,灵感来自考古发掘,逐渐挖掘出历史的层次,揭示失落的城市。参观者可以在一系列生动的展览和科学实验中穿行——就像一个穿越时空的旅行者。

除此之外,当然还有将体育场馆功能与自然MAD建筑事务所在城市中心营造了形似火山群、镜湖的大地艺术景观。公园中的建筑打破传统体育场凸显结构力量的方式,而将其转化为一种更内在、含蓄的美。建筑内外处处与自然相接,身处其中的人们沉浸于自然之中,感受天地意境驱动的精神追求。同时,衢州体育公园被称为世界上最大的覆土建筑群。

衢州体育场缓坡草坪© CreatAR Images

形似陨石坑的三万人体育场匍匐在大地上,巨大看台结构被隐藏,建筑体量消失。立面被绿植所覆盖,成为景观本身。白色线条雕刻出新的曲线,其中一部分实际承载着人行步道功能。立面坡度恰好成为市民运动、攀爬、登高的新场所;缓坡处的草坪也可以是人们运动之余休憩的地方。

建成后,衢州体育公园将成为世界上最大的覆土建筑群 © MAD

03 我们究竟需要什么样的“登顶权”?

我们不只是想站得高、看得远。城市中的“登顶权”,其实是一种极富象征意味的权利:它意味着设计师的善意没有被现实妥协,意味着人们依然可以在都市森林中获得一次诗意的出走。

今天我们谈屋顶,并不是非要每个人都“爬上去”,而是想问一句:一个为了“可以上去”而设计的空间,如果被一纸通告阻碍,它的意义到底还剩下多少?设计师所传递的空间公共性、身体感知、城市对话的可能性,是否也在后续运营时被改变初衷?

我们并不是要求每一个屋顶都开放使用,毕竟安全与管理从来不是对立面。但也许我们可以重新审视:是否真的“封了才安全”?是否可以通过结构引导、路径规划、行为规训等方式,让空间回归其设计初衷,而非一次次陷入“做了不能用”的循环?

想想我们为城市努力留下的那些空中回忆——

那些在挪威奥斯陆剧院屋顶晒太阳的市民,

那些在代尔夫特图书馆草坡上读书的学生,

那些在深圳1.2公里天桥上奔跑的孩子,

和那些曾经幻想从上海剧院屋顶眺望浦江的人们……

如果连这些原本属于每一个人的“漫步权”都悄然消失,那么城市还能留下多少人与空间的真正联结?

你心中最想“登顶”的那座城市建筑是哪一个?它是否值得被重新点亮、重新走上去?

专栏编辑|Sherry Li

发文编辑|Yiyue Dong

审核编辑|Chenxi

"/>

"/>

"/>

"/>