01 杭州中国湿地博物馆

博物馆沉入湿地

中国湿地博物馆建筑由矶崎新设计,建筑面积20200平方米,高30米,展示面积7800平方米。2009年开馆时,这座由日本建筑师矶崎新设计的博物馆,以其巨大的“山丘”造型和银色金属表皮,被誉为“未来湿地实验室”。而如今,建筑已与西溪湿地完全共生——原本冰冷的钛锌板氧化出铜绿色锈迹,斜坡屋顶被野生芒草覆盖,玻璃幕墙倒映出逐年长高的水杉林,仿佛整座建筑正在缓慢“沉入”湿地。

杭州中国湿地博物馆图源网络

博物馆外部©杭州中国湿地博物馆

博物馆坐落在一个绿色的山丘上,博物馆以“绿丘”为主要意象,建筑主体几乎埋入山中,巧妙地与山丘融为一体。

观光塔内部©杭州中国湿地博物馆

观光塔内部©杭州中国湿地博物馆

02 杭州「壹向大楼」

一座金属森林的十年蜕变

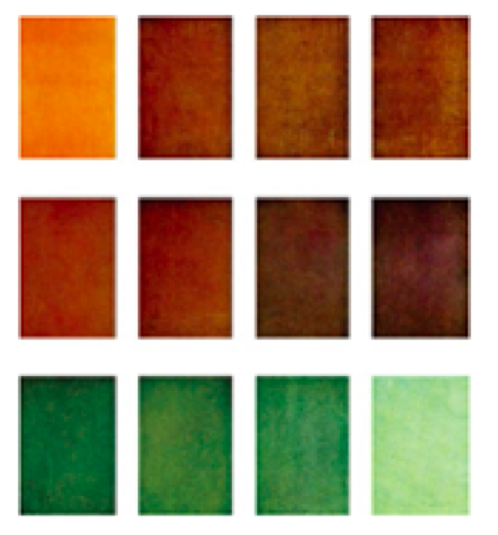

出自奇普菲尔德之手位于杭州的壹向大楼于2013年竣工交付。建筑最大的特色是立面采用特制铜板,随着时间流逝会变色,从带金属光泽到亚光、古铜、棕褐,铜板在阳光和空气中会慢慢产生微妙的变化,最终会变成铜板特有的古翠绿。室内采用无柱式设计,层高净高3.35米,空间布局以中央核心筒集中电梯和管道,最大限度保留外围采光。2016年6月,该建筑获得英国皇家建筑师协会(RIBA)国际奖提名,并入选“30幢世界最棒建筑”

壹向大厦©David Chipperfield Architects

壹向大厦©David Chipperfield Architects

壹向大厦©David Chipperfield Architects

铜板自然演变过程图源网络

这座曾被《建筑评论》称为“钱塘江畔的混凝土宣言”的作品,如今更像是城市有机体的切片标本。

壹向大厦现如今外立面©小红书Y.L.Jie

壹向大厦现如今外立面©小红书Y.L.Jie

壹向大厦现如今外立面©小红书Y.L.Jie

03 中国美术学院象山校区

瓦砾生长,山水呼吸

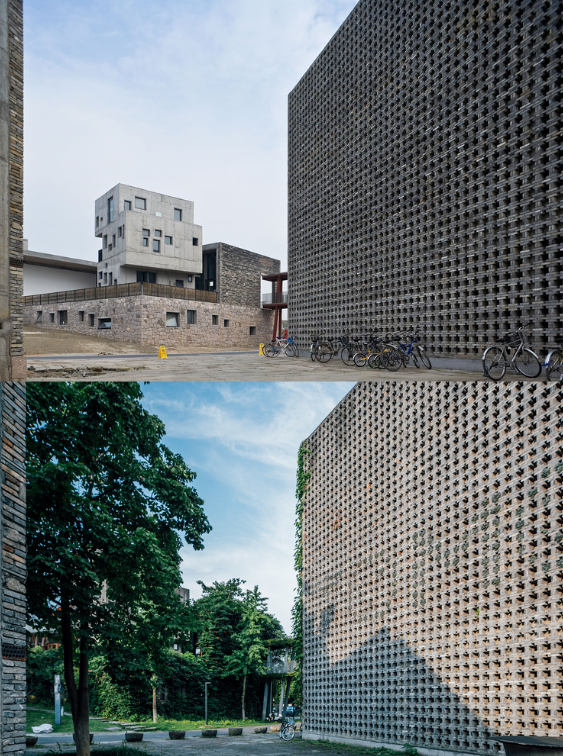

中国美术学院象山校区是建筑领域“时间设计哲学”的范本。这座由普利兹克奖得主王澍设计的校园,通过2001-2007年的两期建设,刻意构建了一个允许时间参与创作的建筑实验场。2007年落成时,王澍设计的这座校区还带着新砌的素混凝土的锐利棱角;而到了2021年,建筑已与自然彻底交融——爬山虎为墙体绣上四季变换的纹样,雨水在墙面留下水墨般的痕迹,野草从瓦片间隙探出头来。这不是衰败,而是一场精心策划的“建筑生长计划”。

2007©iwanbaan(左),2021 ©巖谷工作室-赵赛(右)

2007©iwanbaan(上),2021 ©巖谷工作室-赵赛(下)

2007©iwanbaan(上),2021 ©巖谷工作室-赵赛(下)

设计师刻意采用回收旧砖瓦、裸露混凝土等会“老化”的材料,并预留了植物攀爬的缝隙结构。他曾在采访中说:“真正的建筑应该像古画一样,需要时间的包浆。”如今,当年刻意保留的施工脚手架已被藤蔓缠绕成天然廊架,混凝土裂缝中长出蕨类,建筑成了生态系统的宿主,植被覆盖率也从2007年的不足5%提高到了2017年的40%。

2007©iwanbaan(上),2021 ©巖谷工作室-赵赛(下)

2007©iwanbaan(上),2021 ©巖谷工作室-赵赛(下)

2007©iwanbaan(上),2021 ©巖谷工作室-赵赛(下)

2007©iwanbaan(上),2021 ©巖谷工作室-赵赛(下)

2007©iwanbaan(左),2021 ©巖谷工作室-赵赛(右)

04 深圳南头古城

千年年轮与特区脉搏的交叠

位于中国深圳城市中心区域的南头古城有1700余年建城史,城始建于东晋,明清时期作为海防要塞(所城)与新安县治(县城),建筑以军事设施与行政官署为主,如城墙、衙署、寺庙(如东莞会馆、信国公文氏祠)。

南头古城©图源网络

改革开放后至21世纪初,随着深圳城市化加速,古城不断消退而村庄不断膨胀,最终形成城市包围村庄,而村庄又包含古城的城村环环相扣,古城时隐时现的复杂格局—“城中村中城”。南头古城建筑以岭南传统三间两廊民居为主,墙体多为蚝壳混合黄泥砌筑(蚝壳墙占比超60%),青砖仅用于重要建筑。屋面采用双层瓦片(底瓦+盖瓦)排水系统,木梁架多选用本地杉木,未经防腐处理。随着时光的流逝,蚝壳墙因盐分结晶导致表层粉化,木构件出现虫蛀空洞,瓦片脱落率达40%以上。而广府祠堂瓦当的孔雀蓝釉面经百年酸雨侵蚀,现已褪变为苔藓绿与铁锈红交织的抽象画,其褪色速率成为环境变迁的化学时钟。

南头古城改造前鸟瞰©URBANUS

厂房区Vego Plaza ©吴清山

改造前后的关帝庙©图源网络

每逢重大历史事件发生,南头古城都要经历一番溯源和改造——1997年香港回归时新建八处仿古建筑,2011年大运会时主街穿衣戴帽,2017年深港双年展时将建筑与艺术进行了融合。修复中采用“新旧共生”策略,保留完好的蚝壳墙注入环氧树脂加固,破损处替换为3D打印仿生蚝壳砖(相似度92%)。木结构改用碳纤维增强复合材料,屋面新增钛锌板防水层。为了保留传统建筑的特色,在翻新过程中尽量保留了原有的建筑结构和装饰元素。

报德广场改造前与改造后鸟瞰©URBANUS

报德广场©摄影人:张超

南北街图源网络

岭南传统街道的铺地材料和组合方式图源网络

南头古城建筑群的演变是一部“层积史”,明清城墙的沧桑、“民国”骑楼的折衷风格、城中村的密集瓷砖楼与现代艺术化改造共存,直观体现了时间对建筑外表的叠加效应——既有自然衰败的痕迹,也有人为干预的烙印。这种“城村共生”的多元形态,成为深圳城市化进程中历史与现代碰撞的缩影。

05 米兰垂直森林

如果城市需要肺叶

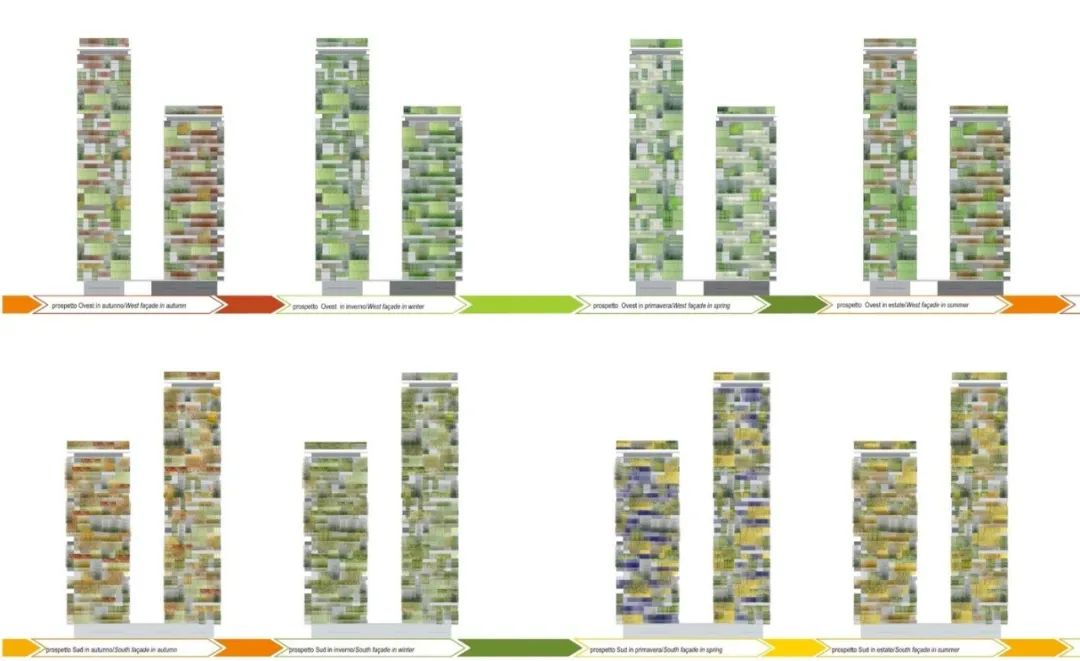

位于米兰的由意大利建筑设计师史蒂法诺·博埃里设计的两座垂直森林2009年开始设计建造,2014年落成,分别有80米和112米高,共种有800余棵树、15000余株多年生植物和地被植物,以及5000余株灌木,而史蒂法诺·博埃里也被很多媒体称作“垂直森林之父”。

在史蒂法诺·博埃里看来,垂直森林作为一个建筑范式,其理论起源正是来自非人类中心主义,也就是深层生态学。史蒂法诺·博埃里希望垂直森林能将建筑变成人类和其他动植物共同的家园:通过倍增“垂直森林”的系统,建设真正具有生物多样性的高密度城市,让人类的聚集区不再侵蚀自然,同时又通过立体的森林系统,与整个地表生态系统连成网络,平衡不同物种的比例。

项目外观©摄影:Dimitar Harizanov

项目外观©摄影:Dimitar Harizanov

垂直森林图源网络

立面植被 ©摄影:Bosco Verticale

在博埃里看来,通过垂直森林能够将城市“复原”为平衡的生态环境。“想象建筑不再是‘主宰’或‘隔开’自然局部的东西,而是与自然本身一起被创造出来。”垂直森林是城市中可变的地标,它的颜色随着季节的变化而变化,并且利用了不同的自然植物。这使得米兰具有了一个不断变化的城市景观。

可变立面©Boeri Studio

水和灌溉系统©Boeri Studio

项目外观©摄影:Dimitar Harizanov

建筑将等量于20000平方米的林地或灌木丛植被,集中在一个3000平方米的城市建筑表面上。项目通过对绿植的追求来限制城市扩张,每幢“树塔”都相当于规模为50000平方米的独户公寓。

项目外观©摄影:Dimitar Harizanov

06 纽约高线公园

钢铁悬轨上的野生诗篇

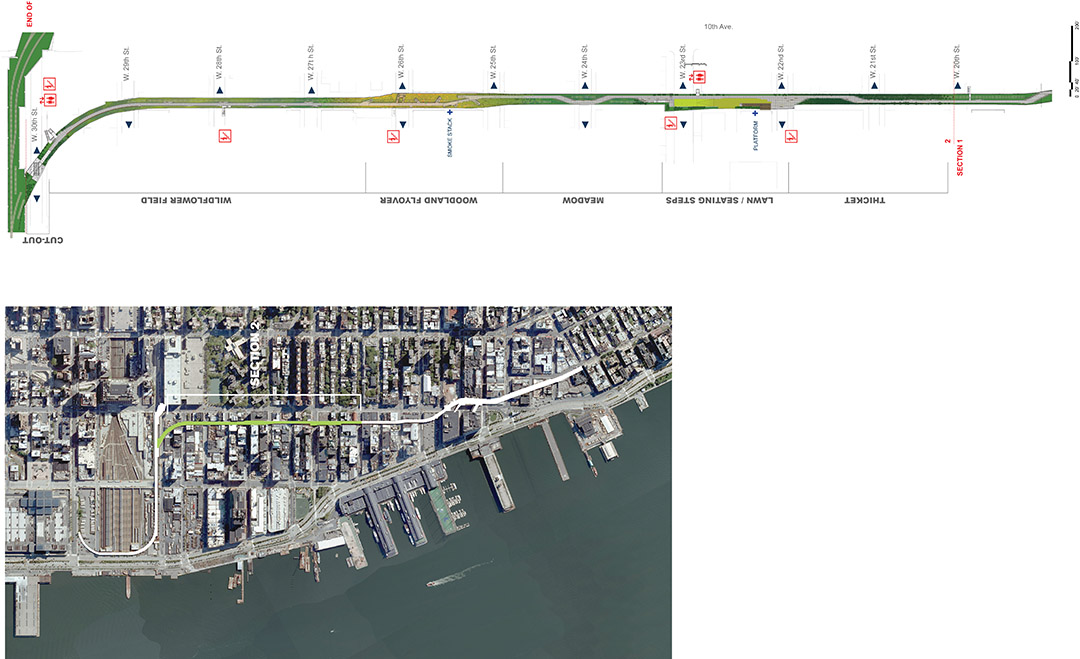

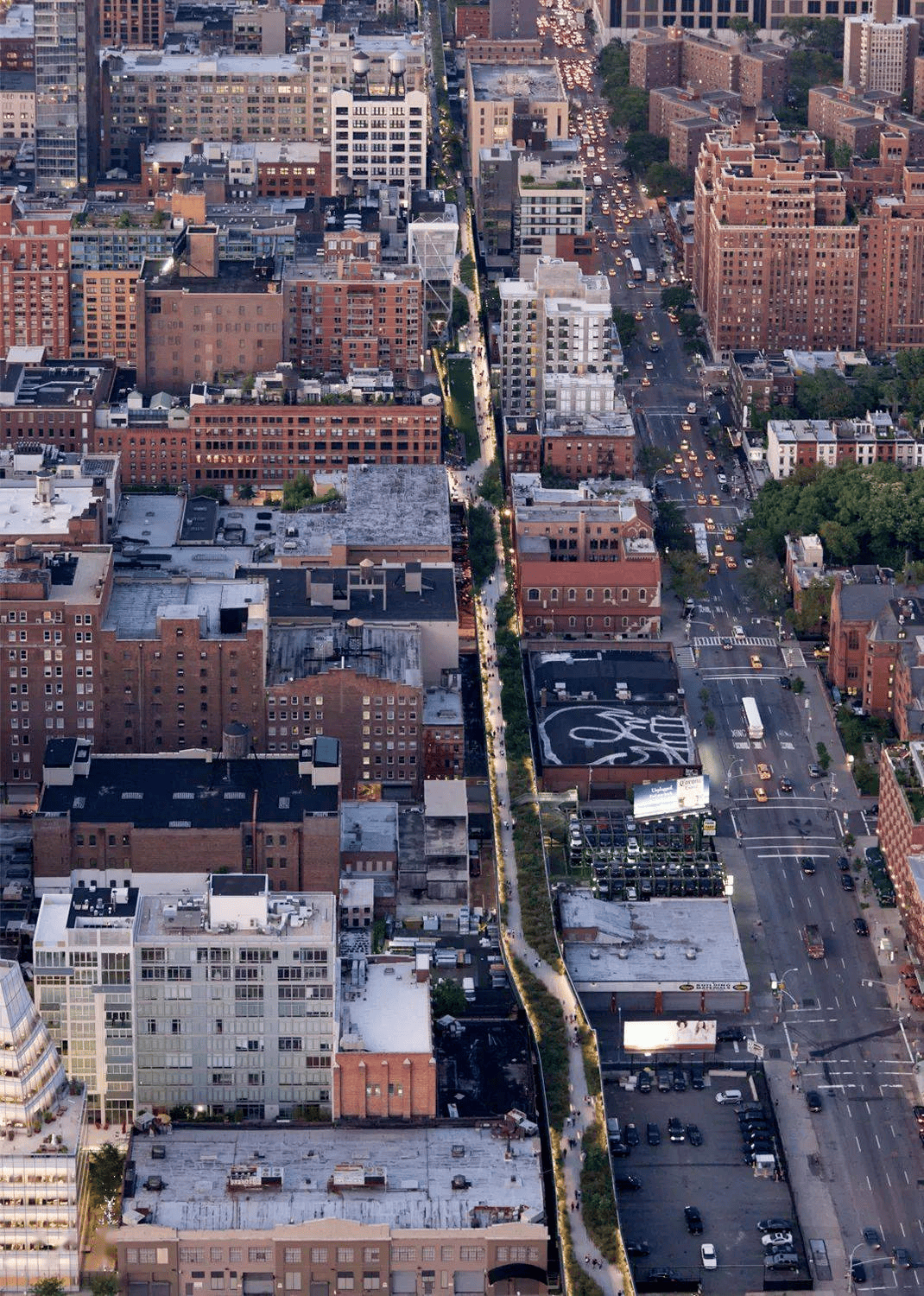

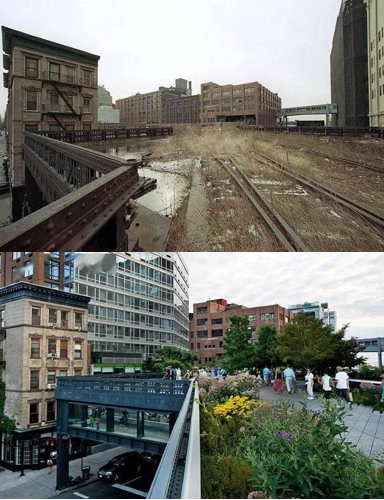

纽约高线公园位于曼哈顿西侧,跨越23个街区,与肉类加工区、西切尔西区及地狱厨房/克林顿区三个重要区域相连,原是建于20世纪30年代的空中货运铁道线。20世纪80年代,弃用高架铁路成城市不和谐因素,面临拆毁风险。彼时机会主义景观概念兴起,部分纽约人萌生将废弃铁道改造成公园的想法。1999年,“高线之友”组织成立,致力于挽救高线并推动其变身公共公园。如今,高线公园设想成真,公园归纽约政府,由“高线之友”维护运营。

Gansevoort 延伸至西30街,目前长度为1英里 ©James Corner Field Operations

鸟瞰图(南向) ©James Corner Field Operations

高线公园 ©Thehighline

改造前后对比 ©公园网站和《纽约时报》

切尔西灌木丛 ©James Corner Field Operations

公园中的绿地既减少了热岛效应,又为野生动物和昆虫、鸟类提供了生存空间。园内植物以本地物种为主,并根据耐寒性、可持续性、形状和颜色选择了多年生植物、草、灌木和树木。很多原本在铁轨上自然生长的野生花草也被保留下来,成为公园景观的一部分,目的是再现铁路因为长期被弃置而形成的历史感。

径向长椅 ©James Corner Field Operations

林地立交桥 ©James Corner Field Operations

07 结语

“常识告诉我们,如果不进行外加干涉,事物总是倾向于增加它的无序度。”霍金在《时间简史》中这么写道。

过去,我们习惯在当下或是回溯过往,为未来的居住建筑空间勾勒出清晰、固定的模样。然而,倘若我们换一种思路,将建筑设计的部分责任交付给时间,让风去雕琢、让雨去润色、让植物去添彩、那么、我们是否能一同期许一个充满未知与浪漫、绝非一成不变的建筑家园呢?这种“未完成态”的建筑哲学,是否也暗合了量子世界中叠加态的浪漫?

当然,这些建筑的实际入住率低下也会带来一些问题。例如,树木根系会入侵建筑结构,影响建筑稳定性;也可能导致蚊虫聚集、遮蔽和植物高空坠落等问题。至于后期维护,包括剪枝、排水、灭虫害等一系列工作该如何推进,如何平衡想象中的浪漫与入住的现实冲突,都是需要思考与权衡的议题。

您是否注意到身边有类似“活着的建筑”?欢迎分享那些悄然生长的空间故事。

专栏编辑|Sherry Li

发文编辑| Yiyue Dong

审核编辑|Chenxi

https://zhuanlan.zhihu.com/p/523746744

https://www.archiposition.com/items/20201028034528

https://www.archdaily.cn/cn/966842/zhong-guo-mei-zhu-xue-yuan-xiang-shan-xiao-qu-de-cheng-chang-2007yu-2021dui-bi?ad_source=search&ad_medium=projects_tab&ad_source=search&ad_medium=search_result_all

https://www.gooood.cn/office-building-moganshan-road.htm

https://www.jiuludao.com/museum/detail?identifier=12330106679892155J

http://www.archina.com/index.php?g=ela&m=index&a=works&id=6723

https://www.sohu.com/a/713016879_121124406

https://www.gooood.cn/high-line-park-section2.htm

"/>

"/>

"/>

"/>