01 玛丽露丝博物馆 英国

位于英国朴茨茅斯的玛丽露丝博物馆,由Wilkinson Eyre和Perkins+Will联合设计,以16世纪沉船“玛丽露丝号”为核心,是全球最重要的水下考古专题馆之一。

© Hufton + Crow

Mary Rose号在34年前被打捞起来时,它已经在海底沉睡了437年。经过几十年的考古研究,这艘都铎王朝的船只逐渐揭开了其神秘的面纱,这栋独特的博物馆建筑便是要将这些秘密展现在人们面前。

© Hufton + Crow

简洁纯粹的椭圆体量优雅谦逊,散发着神秘的气息,与Mary Rose环状的几何形式相呼应。

© Hufton + Crow

木材承载了船体的记忆,并以深色木纹呼应十六世纪创新的平镶船板。为了让建筑与海洋遗产的联系更为紧密,木头被染成了黑色,体现了英国传统舢板棚建筑特征。

© Hufton + Crow

在博物馆核心区域,船体保存完好的右舷被安置在原先的钢制船架上,游客可以隔着玻璃欣赏船身遗迹。

© Hufton + Crow

02 瓦萨沉船博物馆 瑞典

无独有偶,在瑞典的斯德哥尔摩也有一座为特定沉船而修建的博物馆—— 瓦萨博物馆。

“瓦萨号”是一艘17世纪的古战船,曾在水下沉睡300余年。修复后,原始船体结构占比高达95%,从水中捞出的万余件船体附属部件和700余件雕塑,经过防腐、防缩处理后,也都放回到了船上原来的位置。

博物馆自身的轮廓亦如一艘即将扬帆的巨舰,桅杆、甲板,木质感船身,仿佛下一秒就要扬帆起航。

03 安特卫普港口集团大楼 比利时

比利时安特卫普市的新港口大楼由一个废弃的消防站更新扩建而来,如今已成为城市新地标。

在扎哈·哈迪德事务所的设计中,新体量凌空悬浮于旧建筑之上,似船头般直指斯凯尔特河。

© Hufton + Crow

三面环水的场地上,经体块切割而成的外立面如波纹般起伏,反射着天空不停变换的色彩。

© Hufton + Crow

建筑与河流、城市和繁忙港口持续互动。经过精心设计的翻新方案将废弃消防站转化为功能完备的总部大楼,在未来持续为不断扩张的港口集团提供完善的服务。

© Hufton + Crow

04 黄埔新天地 香港

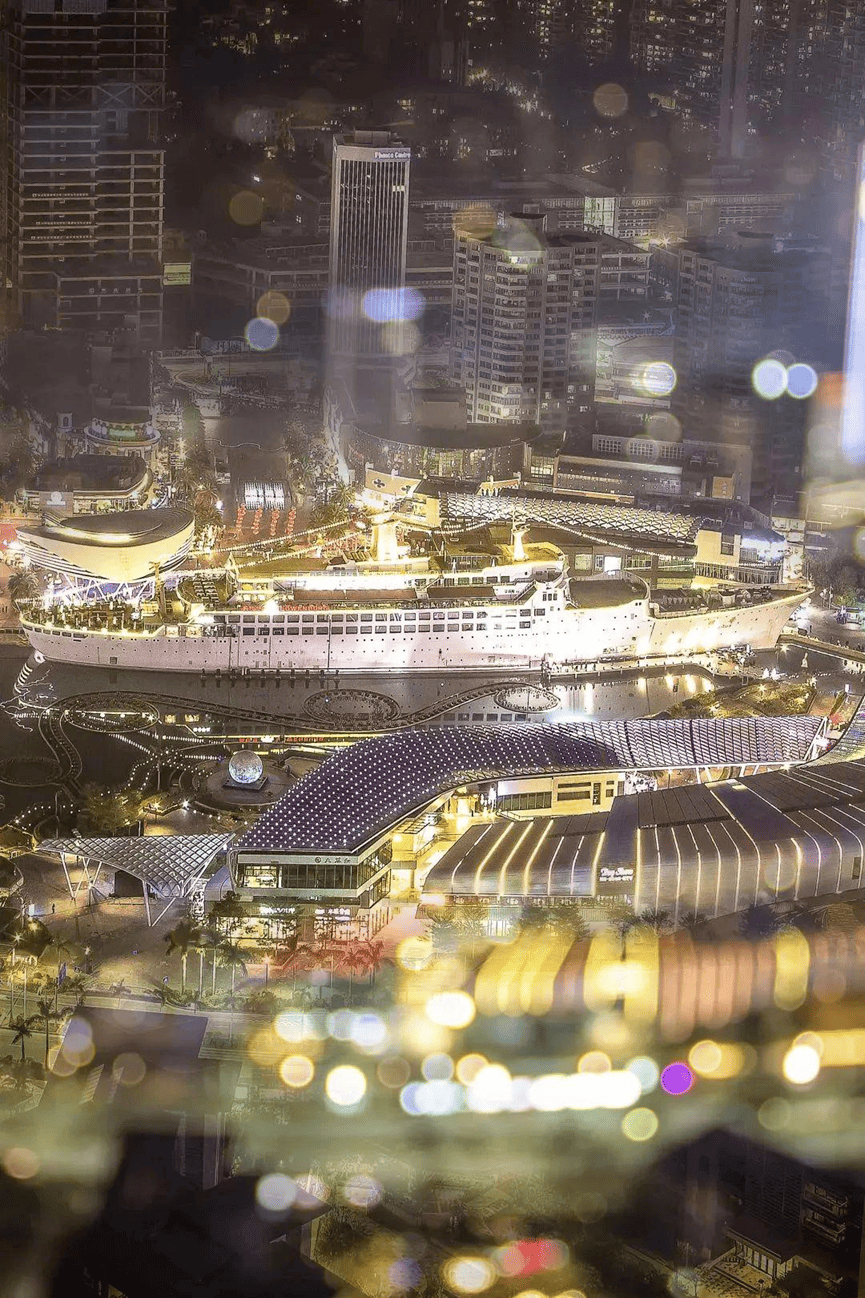

黄埔新天地是位于香港红磡船景街的超大型综合商业地标,前身为黄埔船坞旧址。

商场的主体建筑“黄埔号”采用110米长的流线型邮轮造型,与上文中靠近港口、致敬沉船的临水建筑不同,黄埔号是一艘“停泊”在水泥森林中的巨型邮轮,从航拍视角看尤为震撼。

图源:香港购物商场的历史与论述

这艘停泊在黄埔天地逾三十年的“陆上邮轮”,自1989年启用以来便成为九龙红磡的标志性建筑。在没有小红书、IG的年代,黄埔号是即使挎着大相机也要去拍照的热门景点。

图源小红书©Tenpercent_

05 白鹅潭大湾区艺术中心 广州

广州白鹅潭大湾区艺术中心,由何镜堂院士领衔团队设计,2024年五一期间正式面向公众开放。

图源:广东美术馆官网

主体建筑横向展开近360米,以“文化巨轮、时光拱廊、鹅潭写意、云山艺境”为理念,从东西两侧向中心逐渐抬升,形成叠级造型,犹如停靠珠江边的“文化巨轮”。

图源:广东美术馆官网

白鹅潭大湾区艺术中心集广东美术馆、广东非物质文化遗产馆、广东文学馆“三馆合一”,三馆在上部形成各自独立的塔楼,下部通过整体景观、飞虹廊桥、共享艺术大厅、地下商业空间等共享共用功能形成整体建筑基座。

图源广州日报

06 海上世界明华轮 深圳

“明华轮”原为广州远洋公司豪华客轮,曾远渡重洋,1983年8月起停泊在风景秀丽的深圳蛇口,被改造为海上多功能娱乐中心,专职向游客提供游乐服务。

1984年,邓小平登上明华轮,亲笔题写“海上世界”四个大字,此后这艘退役轮船声名大噪,成为深圳最早的地标之一。

2013年12月,由CallisonRTKL事务所打造的海上世界全新启幕。如今的“海上世界”不再只是一艘船,而是以“明华轮”为中心的商业综合体,涵盖酒店住宅、商业办公、购物中心、休闲娱乐和文化艺术。

图源澎湃新闻

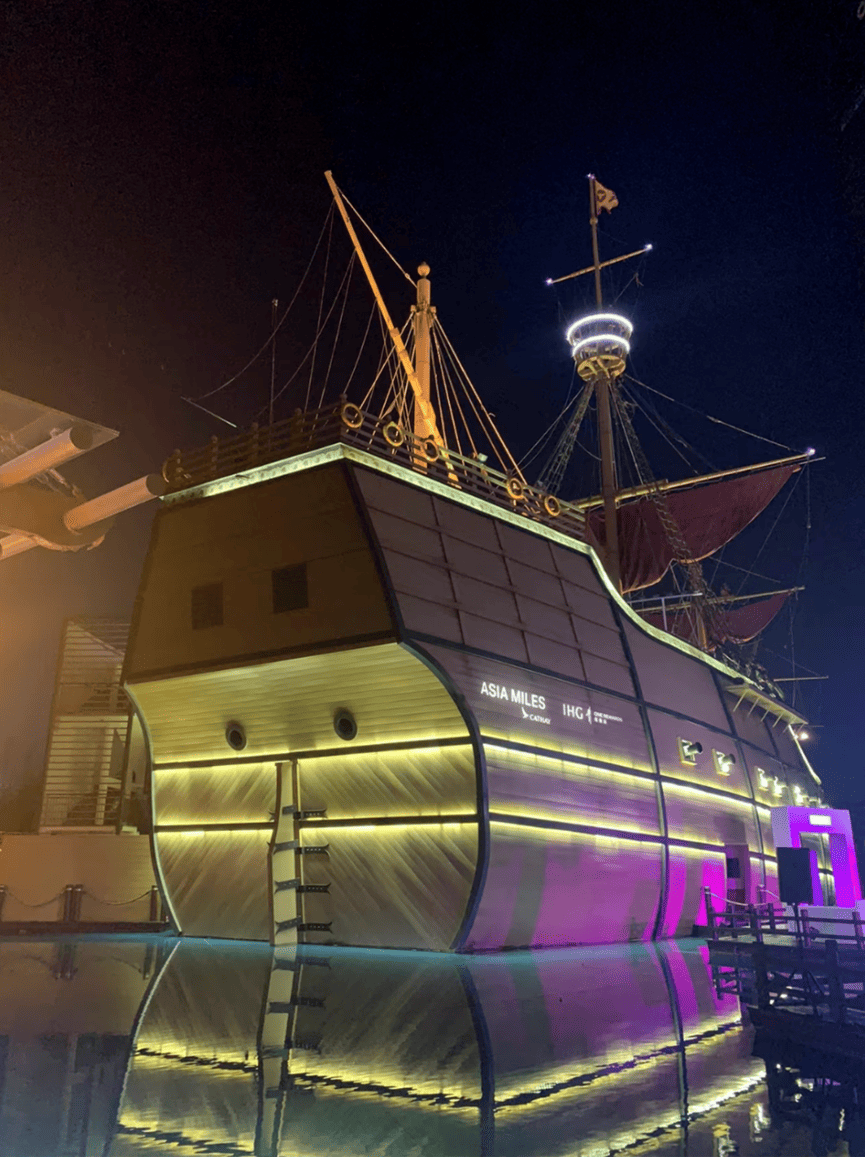

07 圣玛利亚宴会厅深圳

2017年,深圳华侨城洲际大酒店落成了一座别具意义的建筑 —— 圣玛利亚宴会厅,它的灵感来源于500多年前哥伦布发现美洲新大陆的船队。建筑周围绿树成荫,阳光明媚,颇具浓郁的西班牙风情。

图源华侨城官方

为致敬大航海时代,圣玛利亚号船体以全实木建造,内饰巴洛克风格也极为考究。这艘船对外接受活动及婚礼预订,有需要的小伙伴可上官网查询。

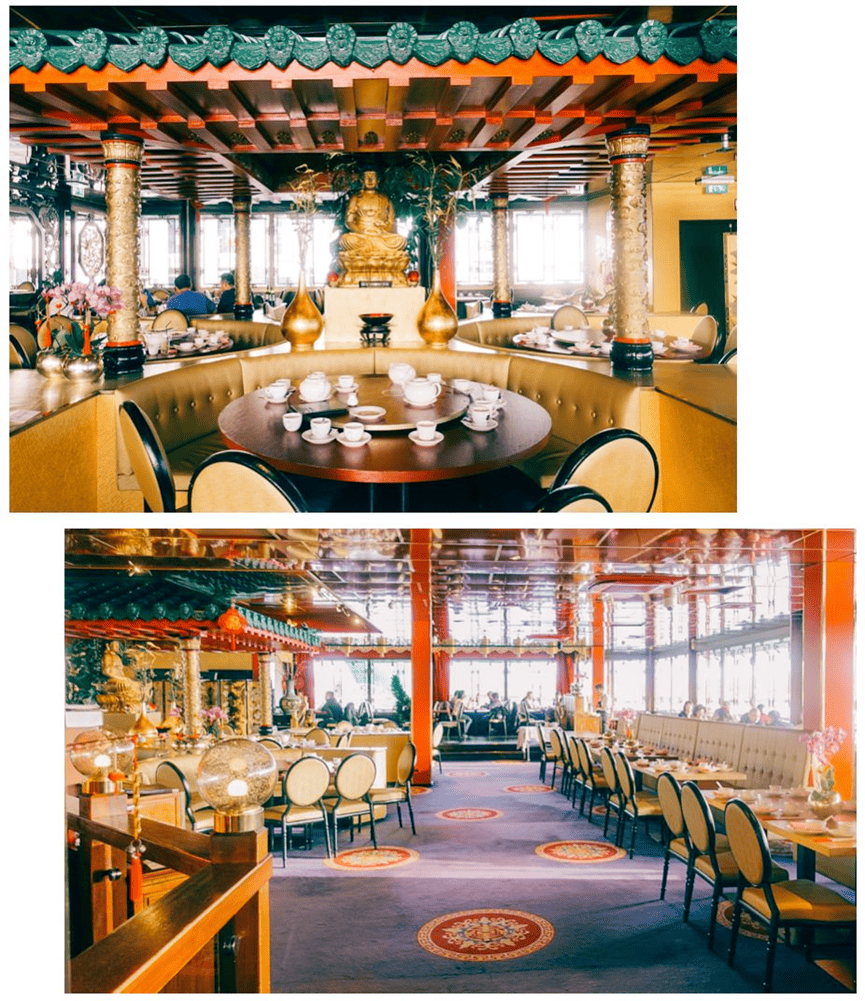

08 海上皇宫 荷兰

到访阿姆斯特丹的游客,多半都曾邂逅这艘奇妙的“船只”,仿佛瞬间穿越回中国。

海上皇宫(Sea Palace)是一座中国传统宫殿式、船形建筑,与香港的一座水上海鲜坊同名,二者实为独立运营个体。香港海鲜坊是可以航行的趸船,而Sea Palace则是一栋酷似船只的建筑物,基座固定在岸上。

海上皇宫主营粤菜,室内装潢成传统中式风格。描金漆器与琉璃宫灯交相辉映,一派帝王气象。

夜幕降临,三层灯光齐亮,映照在阿姆斯特丹运河上,对得起“海上皇宫”这个名字。

中式式屋檐与欧天际线在阿姆斯特丹水面相遇,并未上演一场“谁压倒谁”的较量,反而像两位久别重逢的老友,各美其美,美美与共。荷兰的城市审美,着实在全球范围内都名列前茅。

09 结语

船形建筑是一种独特的文化转译:它们保留了乘风破浪的态度,又以混凝土、玻璃或木材重新诠释“停泊”的意义—— 既是对昔日航海荣光的致敬,也是对未来城市图景的想象。

无论是对船形的逼真模拟,还是受航海精神的启发,这些“上岸的船”都有着独特的魅力与背后的传奇故事。

人类执意将船搬到陆地,并非是要遗忘大海,而是为了让关于海的记忆继续远航。

专栏编辑|Sherry Li

发文编辑|KaiYuan He

审核编辑|Chenxi

"/>

"/>

"/>

"/>