01 北京故宫:千龙出水,蛛网汇流

每年夏季的暴雨,都会让北京故宫的排水系统登上各种话题榜。在北京及周边许多城市纷纷陷入“看海”的窘境时,故宫总能快速排除积水,并呈现“千龙出水”的奇观。

故宫太和殿前排水系统 ©王珏

这都得益于故宫庞大而精密完善的排水系统。首先,遵循“上尊而宇卑,则吐水疾而霤远”(《周礼·考工记》)设计的各类屋顶,以由陡及缓的曲面将雨水迅速向下向前排出。凸起的筒瓦与凹陷的板瓦所构成的“排水通道”——瓦垄,则将雨水有序地汇集至屋檐的瓦当处滴落,同时防止雨水渗入屋面。

故宫的曲面屋顶,《故宫建筑细探》 ©周乾

©人民网

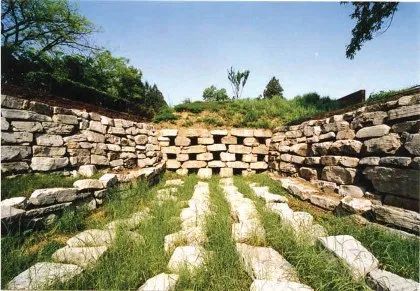

落到地面上的雨水则将通过纵横交错的干沟、支线、涵洞、沟眼等设施,汇总向外排出。故宫内的排水设施充分利用了地形特点,借由北门神武门与南门午门约2米的高差,使得无数水流沿着地面的钱眼、沟槽漏入下水沟道,泻入内金水河,沿紫禁城内西侧南流,流过武英殿、太和门前,经文渊阁前到东三座门,复经銮仪卫西从紫禁城的东南角流出,最终汇入城墙外侧52米宽的护城河、外金水河、中南海等水系中。

故宫中的内金水河 ©北京档案

太和殿广场钱眼与暗沟 ©活字文化

其中最为特别的设施,便是三大殿三重台基上设有的1142个螭首,频频登上热门的“千龙吐水”的壮丽景观便由此而来。作为皇权的象征,故宫前朝三大殿的台基采用了古建筑工艺的最高等级,由三重须弥座叠加而成,故称为“三台”。为避免其在雨季因存水、渗水导致下沉,每层台基的地面都有着3%—5%的坡度,台基边的栏板底部正中,都设有直径为0.1米的近似半圆形的泄水口,使得上层台基的水可以迅速地直排向下层台基。栏板端部的望柱底则设有向外探出约0.8米的排水兽,即“螭首”。直径约为0.03米的圆孔贯穿排水兽,与栏板里侧的地面相通,将雨水由兽嘴排出,由此避免栏板底部有雨水回流,同时造就了恢宏的艺术效果。

螭首 ©活字文化

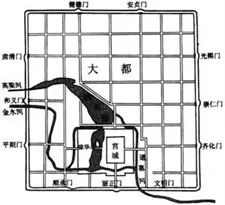

早在元朝兴建都城时,主持设计的大臣刘秉忠便采用了开放式街巷制,来全面谋划城市的布局与排水系统的铺设。当时还专门引入了水利专家郭守敬,主持排水工程的建设。

元大都中修建有蛛网密布的明渠暗沟,并挖凿了太液池、内外金水河和故宫的筒子河(护城河)用于蓄水和排水。如此完备的排水系统建设,为故宫提供了强有力的道道防线,平时用于城市供水和消防取水的河渠,在强降雨或山洪来袭时,便可以保护故宫不受侵害。

元大都平面及水系示意图 ©《元大都勘探和发掘》

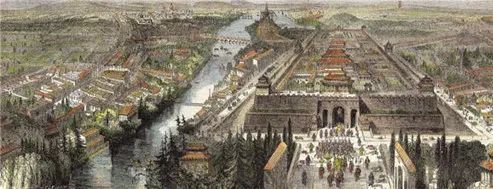

明清北京城在元大都的基础上改扩建而成,开挖南海以扩大原太液池的水面。内城修建了大明壕、东沟和西沟,外城有龙须沟、三里河等水道,形成了纵横交错的管网。城内的河道密度大约达到每平方公里1.07公里,全城水系总容量达到近2万立方米。自永乐十八年(1420年)紫禁城竣工,至今已近600年,无一次雨涝致灾的记录。此排水系统得以有效沿用至今,离不开及时有效的维护和保养。明代便为此工作设立了惜薪司,清代为内务府营造司。故宫博物院成立后,对此系统的检修与维护亦十分重视,这才使得故宫可以免受水灾的侵扰,历史遗产得以完好保存。

清代北京故宫及北海鸟瞰(1858年出版的《泰晤士报·图文版》版画) ©泰晤士报

©微博/科普中国

02 江西赣州:纵横纡曲,条贯井然

而在距离故宫千里之外的江西,古城赣州凭借着近1000年前北宋时代修建的同样古老的排水系统,获得了“东方威尼斯”的雅号,被认为是“不会淹没的城市”。

江西赣州:古城夜经济红火-人民图片网

在宋朝之前,地处章水和贡水两江交汇处的赣州城常年饱受水患之苦。北宋熙宁年间,一个名叫刘彝的知州,通过实地考察,根据街道的布局和城区西南高、东北低的地势情况,采取分区排水的原则,以州前大街(文清路)为分界线,规划并修建了赣州古城的两个排水主干道系统。因为这两条排水沟的走向形状与篆体字“福”、“寿”二字相似,所以又被称作“福寿沟”。

福寿沟平面示意图 ©赣州市博物馆

福寿沟采用明沟和暗渠结合的方式,明沟在地面,暗渠在地下。明沟与赣州城内原有的凤凰池、嘶马池等数十口池塘相连,形成水系,具有调蓄、养鱼、溉圃和污水处理利用的综合效益,从而形成一条生态环保循环链。古代没有抽水机、水泵等机电设备,不可能将低处的水排向高处,也不能加快坡度较小的下水道的排水速度。“福寿沟”完全利用城市地形的高度差,采用自然流向的方式,使得城中的雨水和污水自然地排入江中。

古钱形状的排水孔,千年赣州福寿沟、600年故宫九龙吐水,盘点排水神器- 每日头条

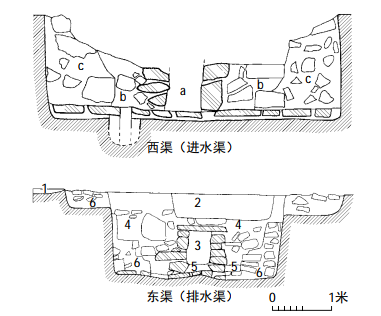

此外,为防止江水倒灌,刘知州在出水口处增设了阀门水窗,并将排水口附近的管道设计成多层断面,以加大水流的冲力,这样,当江水淹没水窗时,江水压力自然将闸门关闭;而当江水水位低于水窗水位时,城内之水便可利用冲力将水窗冲开,进行排水。其精巧的坡度和断面设计,还能保证排水沟内的水流有足够的冲力,可以带走泥沙。

福寿沟水窗实景图 ©来源网络

福寿沟水窗示意图 ©赣州历史文化与城市建设博物馆

治水有方的知州刘彝,后被朝廷调到京城当了“都水丞”,成为了专管全国水利的官员。如今,全长达到12.6公里的福寿沟依然承担着赣州老城区近10万居民的生活排污功能。它与坚固的赣州城墙一起,保护着古城赣州和赣州人。

“都水丞” 刘彝铜像 ©来源网络

03 历史悠久的治水智慧

史料记载,我们的祖先很早就意识到了排水系统的重要性,在城市选址时也会充分考虑如何实现给排水、灌溉和防洪等需求。《管子》有言:“凡立国都,非于大山之下,必于广川之上;高毋近旱,而水用足;下毋近水,而沟防省”。”《周礼·考工记》则对匠人挖掘沟渠的要求作了描述,甚至运用了流体力学与结构力学的指导思想来防止排水道的阻塞和坍塌。

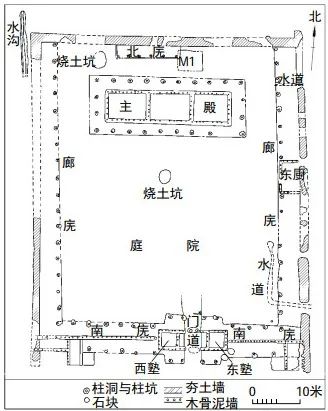

偃师二里头遗址二号宫殿与排水设施 ©《夏商都邑水利文化遗产的考古发现及其价值》

迄今所知中国最早的排水系统,可追溯到距今约4600年的新石器时代晚期,一组出土于河南淮阳平粮台龙山时代城址的陶质地下排水管道。在夏商时期都邑宫殿区的大量宫殿建筑基址中,也可以发现排水水道,包括明沟和暗道。它们往往会构成一个排水网络,将各宫殿的落雨汇集起来,再通过城门下的水道排进护城河。

偃师商城宫城大水池水渠剖面图 ©《夏商都邑水利文化遗产的考古发现及其价值》

在西周早、中期的建筑遗址中可以发现用卵石或经过烧烤的硬化土铺砌的散水坡。到了秦汉时期,王朝都城的建设规划性明显增强,人们学会因地制宜地建设周密完善的城市水系,综合解决城市给排水和交通等问题。隋唐时期的里坊制城市中,砖铺散水、渗水井和排水管道亦随处可见。许多的设施经历了悠久的岁月,只能从不同时代的遗址中窥见一斑。而历史最悠久的,沿用至今的排水系统,便是前文提到的于宋朝修筑的“福寿沟”。

古代排水系统 ©许宏

由此看来,排水系统的设置需要因地制宜。从古人的经验中,我们不难看出,利用地势、坡度或是高差,是实现自然排水的重要一环。即便采用同样的设施,不依势而行的排水系统也是行不通的,南京古城便是一个例子。

南京明城墙的“龙吐水”景观 ©人民网

此外,纵横交汇的管道系统需要和城市的布局规划同步建设。随着城市结构与交通越来越复杂,以及大量道路硬化所带来的城市吸纳雨水功能减弱,城市的地下排水系统的负担加重,并愈发显得脆弱不堪。海绵城市为解决这一问题提出了一种方案。与此同时,在未来的城市开发与建设的过程中,我们或许可以将地上与地下空间的建设相结合,为城市的整体安全进行更为细致且谨慎的规划。

东京下水道 ©来源网络

专栏编辑|Sherry Li

发文编辑|Yibo

审核编辑|Chenxi

"/>

"/>

"/>

"/>