01 从“神庙”到货架

博物馆的角色变了吗

希腊神话中的缪斯女神 © 网络

博物馆(museum)一词源自古希腊时期亚历山大城的一座供奉缪斯女神的神庙(Mouseion),而缪斯(Muses)是掌管艺术与科学的九位女神。当时的统治者甚至发出“收集世间所有知识”的宏愿。所以,最初“博物馆”象征人们对知识和美的崇敬。

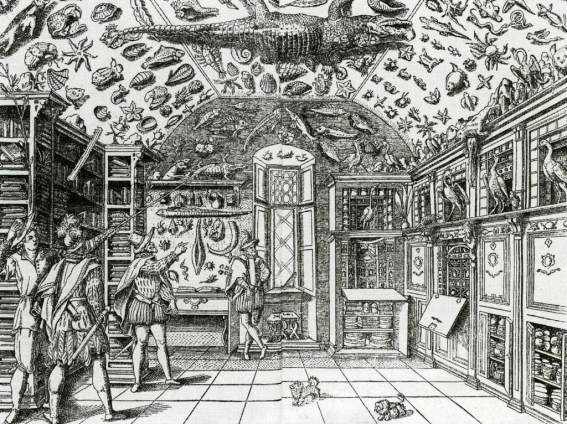

Ferrante Imperato, 1559, 珍品之屋© 网络

在文艺复兴之后,欧洲贵族、航海家、学者会将收藏的奇珍异宝放在陈列柜中,“珍奇柜”(Cabinet of Curiostities)由此得名。混合摆放的跨学科物品展示了人类对认识世界的好奇心与求知欲。

2015年,英国政府宣布出售这座布莱斯大楼,这里曾被用作V&A博物馆、大英博物馆、科学博物馆的仓库,95%收藏于此的藏品从未对公众展出© 网络

随着收藏规模的不断扩大,人们越来越需要一种公共的、科学的分类体系,私人珍奇柜逐渐转变为今天的博物馆等公共文化机构。但历史越久、藏品越多,展出的比例却越少。很多博物馆有大部分的藏品常年“雪藏”在仓库,很难进入公众视野。

如今,V&A东区储藏馆的突破性在于它让仓库本身成为最大的展品,并回归了人与物品的直接观赏距离。那些隐藏于幕后的金属货架、修复室与叉车通道,如今构成了一部“反博物馆”的空间宣言——这里没有策展人设定的叙事路径,只有观众自主构建的意义网络。如本项目的设计方DS+R的联合创始人Elizabeth Diller所描述的,这是“为大众打造的珍奇柜”,一座“全场通行”的真正的公共建筑。

也许,当21世纪的仓库遇上16世纪珍奇柜的精神,博物馆终于找回被制度化掩埋的探索本能。

02 仓库即展场

V&A如何空间转译?

“仓库式博物馆”的兴起,不是偶然,它呼应了一种更大的文化趋势:去权威化、去完成度、去边界感。V&A东区储藏馆的设计本质是空间权利的再分配,通过三重转译锐变为一种全新类型的博物馆形态:

结构裸露化:让仓库本质成为展陈语言

“我们有意避免过度修饰,让建筑呈现出一种正在演进的状态 – 就像博物馆藏品自身修复的过程。”

-DS+R

工业感展示空间© Hufton Crow

V&A东区储藏馆的设计在原广播中心的工业感基因上进行建设,坚固简洁的钢结构框架和原有的层高楼板,犹如一个完美的空白画布。在此基础上,巧妙置入金属网格走廊和层叠的仓储架,让它们成为展陈的一部分,模糊建筑与内容的界限。

仓储架即展架© Hufton Crow

尤其是“仓储架即展架”的设置,让藏品直接陈列于开放式货架,消解了传统展柜的“神圣距离”,让观者可以直接接触到大部分展品。

观众可以近距离参观藏品© Hufton Crow

这种“坚固而简单”的工业美学,不仅最大程度满足了大规模储存需求,也为观众创造了一个实用、直接的博物馆空间体验。

非线性路线:观展也是“策展人”

V&A博物馆副馆长兼首席运营官Tim Reeve© David Parry

如V&A博物馆副馆长兼首席运营官Tim Reeve所构想的,V&A东区储藏馆是一座免费开放的、自助式的文化体验空间,旨在让观众自由浏览、深度观察展品,体会展品之间的联结、引发情感的共鸣并收获灵感。

建筑的核心是这个中央展厅,犹如一个垂直剧场© Hufton Crow

观众的探索式漫游© Hufton Crow、Kemka Ajoku

观众的探索式漫游© Hufton Crow、Kemka Ajoku

V&A东区储藏馆的中央展厅(Weston collection hall)以“同心圆”布局辐射动线,观众可沿金属步道穿梭,透过玻璃地板俯视底下的展品,或随机切入100多个嵌入式“微策展区”。这种碎片化叙事颠覆了传统策展的方式,使观众可以在空间中通过“意识漫游”来主动探索,并与藏品“偶遇”,于是观众也就成了自己的“策展人”。

观众在近距离观摩预约的藏品© Bet Bettencourt

此外,V&A东区储藏馆推出“order an object”(藏品点阅)服务,将库房流程转化为公关仪式。它允许观众在线免费预约藏品(每次最多5件),并在指定的区域近距离观摩。这种物理距离的消弭催生了心理占有,如艺术史学家纳森·琼斯评价的:“你感觉自己真正拥有了这些艺术品”。

工作区半开放:过程即展览

DS+R在2018年竞标该项目时,提出了一个构思:他们希望观众可以看到常规博物馆未展示的内容,如工作人员正在包装毒镖、装卸易碎瓷器、擦拭天价银制餐具等场景。

藏品修复工作室© Hufton Crow

将工作区半开放,以揭开博物馆“幕后”的神秘面纱,这个“过程即展览”的理念在V&A东区储藏馆中被实现了。馆长Tristram Hunt说“博物馆的魔力在于过程而非成品”。

藏品修复工作室© 网络

V&A东区储藏馆将文物修复工作室、阅览室、纺织品和时尚研究与保护中心等幕后工作场所向公众开放。观众可以通过玻璃隔断观察文物修复的过程。这种“前台化”的功能配置将幕后工作的部分纳入参观路径,让观众全方位地了解博物馆究竟如何保护规模如此庞大的展品。

03 城市品牌的“隐形资产”

你有开放式文化后台吗?

城市文化竞争早已不止于展览谁更大、更贵、更震撼。越来越多城市将注意力转向文化系统的“后台空间”——藏品库、修复室、文化后台等。它们正在成为新的文化展示场,也探索式的在证明:真正的文化地标不再是存放杰作的容器,而是孵化文明的生产线。

鹿特丹

博伊曼斯·范·伯宁恩博物馆公共艺术仓库

(Depot Boijmans Van Beuningen)

碗状结构+镜面表皮,MVRDV意图打造一座消隐于城市的建筑,同时它也是安全储藏艺术品的坚固堡垒 © Ossip van Duivenbode/MVRDV

2021年11月,由荷兰MVRDV设计事务所设计打造的博伊曼斯·范·伯宁恩博物馆公共艺术仓库(Depot Boijmans Van Beuningen, 以下简称“Depot公共艺术仓库”)正式对外开放,它是世界上第一座向公众开放的艺术仓库。

仓库中的艺术藏品 © Ossip van Duivenbode/MVRDV

仓库中存放着15万余件艺术藏品,这些藏品摒弃了传统按流派或时代分类的方式,而是依据藏品本身的储存条件和材质需求,划分至5个气候区进行编排。

中庭楼梯 © Ossip van Duivenbode/MVRDV

仓库内充满未来感的中庭、纵横交错的Z字形楼梯、悬浮的透明展柜,让参观博物馆成为一次充满游戏感和互动性的体验,每一步都可能邂逅意想不到的艺术惊喜。

荷兰合作银行(Rabo)是委托Depot存储藏品的重要客户,图为在Rabo展区的陈列© 网络

在运营模式上,Depot同样展现出了创新和包容。它为私人收藏提供了共享空间,私人藏家可以在此承租空间展示自己的珍藏,使原本不对外开放的私人收藏得以公开。同时,藏家还能享受Dopot配备的研究室、修复工作室、会客室等博物馆的全方位服务与支持,实现了艺术资源的共享和交流。

巴黎

蓬皮杜法兰西中心-艺术工厂

(Centra Pompidou Francilien - Fabrique de I'Art)

即将开放的蓬皮杜“艺术工厂”© 蓬皮杜中心

蓬皮杜中心即将开启五年闭关大升级,其分馆将于2026年在巴黎大外郊外的Massy市开放。这座艺术工厂前身是一座物流枢纽,经过改建变身为“文化转运站”,为蓬皮杜的实验策展提供支持。

这座占地30,000平方米的艺术工厂,既是蓬皮杜14万余件馆藏的顶级艺术品保护和修复中心,承担着馆藏的维护重任;也充当着文化传播与艺术创作的平台,向公众敞开大门,让每一个人都能在这里感受艺术的魅力。

北京

故宫南大库

故宫南大库以“仓储式”展陈的方式展示古代宫廷家具 © 小红书(cc)

2015年,故宫博物院为进一步扩大展览面积、增加文物展示数量,将紫禁城西南角的南大库规划为宫廷家具专门展示场地。经过3年的建设,如今的南大库已成为一座现代化的专业文物展厅和库房。

南大库采用“仓储式”展陈方式,不仅为古建筑提供了更好的修缮和利用空间,更使家具文物得到科学的整理、保护与展示。观众漫步其中,仿佛穿越时空,欣赏到宫廷家具考究的用料、精美的设计和丰富的内涵。

成都

三星堆开放式文物修复馆

在三星堆开放式文物修复馆,观众不再是文物的旁观者,而是可以亲自参与其中© Jiayu

三星堆开放式文物修复馆位于成都三星堆博物馆园区内,面积约1000平方米。它将文物修复、展示、参观体验与科普教育等功能融为一体,打造出三星堆遗址出土文物保护修复与展示一体化工作平台,为观众开启一场“沉浸式”体验文物修复体验。

馆内采用玻璃隔断设计,观众在展示区可以透过玻璃,仔细观摩专家修复文物的每一个细节,以及修复师傅们的日常工作状态。

04 结语

英国V&A博物馆东区储藏馆引发的争议,本质上是一场关于“文化尊严何在”的公共辩论。当我们质疑“宜家式”货架陈列消解神圣性时,或许忽略了:文明真正的尊严,不在隔绝尘埃的展柜中,而在人们持续对话的褶皱里。

“仓库式博物馆”的颠覆性,正在于它撕开了文化生产的幕布,让博物馆不再是“陈列完成品的神殿”,而是“展示文化发生过程的现场”。

专栏编辑|Sherry Li

发文编辑|Yiyue Dong

审核编辑|Chenxi

https://mp.weixin.qq.com/s/m-0LEZ57CA01SXHWoUKSbw

https://mp.weixin.qq.com/s/du3wLDHC32Q3C7Z0xlu1pA

https://mp.weixin.qq.com/s/wHQRavf4T_XJJxPpMOTQGg

https://mp.weixin.qq.com/s/69xeathrf_alzFTknmoGwA

https://mp.weixin.qq.com/s/CjQmNXXRsPk8jUhuSL4wyg

https://mp.weixin.qq.com/s/j22tH00CrVtmGrojQpVgSw

"/>

"/>

"/>

"/>