"/>

"/>

"/>

"/>

我永远记得初次走出威尼斯圣露西亚火车站的那一刻——不是站台的风,也不是车厢的疲惫,而是眼前扑面而来的大运河和海上城市的惊艳。

后来,在巴塞罗那Sagrada Familia站出来与高迪的圣家堂撞个满怀、在米兰地铁口看到大教堂从剪影逐渐变清晰、在科隆火车站出口仰望哥特高塔,我才意识到:一座城市给人的第一印象,往往就是从这一个‘出口’开始的。

然而这种“初见的浪漫”,在今天的许多城市几乎难觅踪影。我们走出地铁时,眼前的常常是一组功能性极强但情绪性为零的空间装置:灰白色的雨棚、统一模板的玻璃围栏、黄黑色警示贴、不动声色的城市空气。仿佛每一座城市都在用同一张证件照欢迎旅人。

也许不是地铁口无聊,而是城市对它的期待太少。我们是否低估了地铁出入口的力量?是否正在用“标准化模板”,抹平了每一座城市原本应有的个性?

01 当地铁口变成“套娃”:

模板式美学如何降临城市

如果说,城市的地铁出入口曾一度是进入城市的仪式感起点,如今,它们却逐渐演化成了一个个“复制粘贴”的标准套件——像一块块被反复使用的“拼图模板”,把人们从地底抛出,却不给任何空间情绪的过渡。

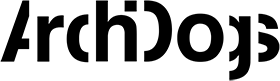

“复制”“粘贴”的地铁出站口 ©叮叮咚咚小画家

近年来,大多数城市地铁口的设计都显现出一种令人麻木的相似性:玻璃雨棚、灰色钢构、相同尺度、相同坡度,连地砖与警示语的排列都几乎没有偏差。其背后是城市建设的一种“效率至上”的逻辑——出入口作为交通系统的附属构件,被高度标准化以加快施工、压缩预算、方便审批。

但问题在于,这一空间单元并非仅仅是“交通节点”。它其实正是人们与城市产生第一眼接触的门面,却被限定在“工程化”的框架之内,排除了任何设计的多义性与情感性。简而言之,地铁口被划归为“交通工程”,而非“城市空间”,于是只讲求通行效率、结构安全,却鲜有人关心它是否传递了城市应有的温度与记忆。

杭州“棺材出站口” ©浪涨新闻

更让人啼笑皆非的是,近期杭州与广州的几个新地铁口出现在网络热议榜上,不是因为设计有多惊艳,而是因为它们被网友集体吐槽“像极了殡仪馆的入口”“仿佛通向阴间”。这些形如棺椁的金属结构本意或许是为了追求某种极简线条,结果却在真实街道语境下显得冷峻疏离,甚至让人产生心理不适。

这场关于“地铁口长什么样”的公共争议,意外揭示了一件事:我们其实早已有了对城市面貌的审美标准与判断力。人们期待的不只是一个“能进能出的功能口”,而是一次与城市展开关系的仪式感体验——就像走进教堂,也像打开一本书的首页。

那么问题来了:为什么明明有这样的期待,现实中却充斥着如此无聊、冷漠,甚至“令人避之不及”的地铁出口?到底是谁决定了我们的城市“第一眼”要长这样?

02 从标准到审美:

是谁定义了地铁口的“模样”?

在城市空间中,地铁口之所以看似无关紧要,却又“无处不在”,是因为它正处于一个城市权力、工程与审美的交叉点。看似冷冰冰的入口,其实浓缩了城市治理逻辑的投影。

广州“棺材出站口” ©星岛头条

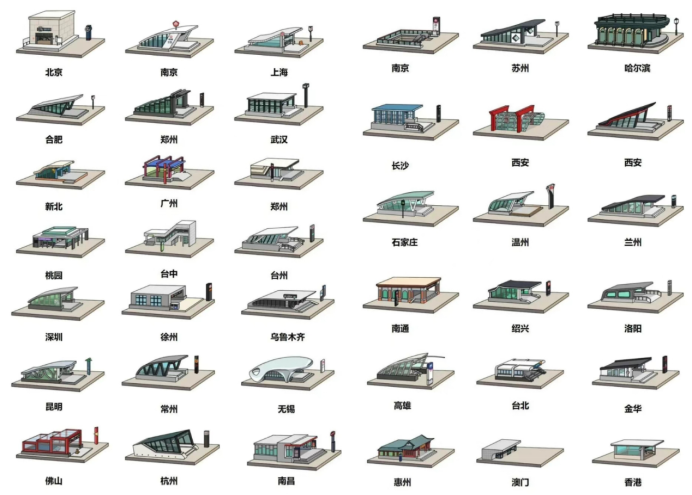

为什么它们几乎长得一样?因为它们根本不是“被设计出来”的,而是“被审批出来”的。

在中国大多数城市,地铁出入口的设计并不是设计师的自由创作,更不是公众投票的结果,而是被制度化地交由特定系统完成。大部分地铁设计工作由各地的轨道交通设计研究院、市政工程设计总院、中铁工程设计咨询集团、城建设计研究总院等国字号单位负责。这些单位在几十年里形成了庞大的“规范库”与“模型库”:

·各种出入口结构、标准通道、栏杆扶手、通风井、遮雨棚等都被做成模块化模型,具备即插即用的属性;

·地方地铁公司或建设方在立项初期就默认选择这些模块,优先级是“工期可控、预算合理、审批顺利”,而非“城市美感”或“空间体验”;

·大部分地铁入口的施工图甚至直接调用模板,仅做局部调整,而不是另起炉灶进行场地调研与整体设计。

GB50157-2013:地铁设计规范

这种“模块化”与“标准化”带来了设计效率的极大提升,但也同步牺牲了城市空间的多样性与公共记忆的生成可能。某种意义上,中国的城市地铁入口,不是被一个个具体的设计师“画”出来的,而是被一套制度、“模型库”和审批系统“打印”出来的。

偶尔想要突破枷锁时,又不得不受到规范的无情制约与公众的审判导致“重新来过”,久而久之,被迫屈服的一整套高度标准化的“模板”被提炼出来:结构标准图、构造节点库、材料优选目录......形成一种“从图集中选一个”的建设逻辑,快速、可靠、不出错。于是,不同城市的地铁口,就像一个个克隆人——只换了城市名,没换灵魂。

这一逻辑的危险之处在于,它把地铁口从“城市体验的起点”异化为一个“非地带”(non-place):功能上是通道,心理上是空洞。在这样的体系中,哪怕设计师真的想创新,也往往在预算、审批与公众误解的夹缝中“被迫平庸”。

这也是为什么,当“棺材口”这样的非标准设计出现时,哪怕只是想传达一点“极简主义”,也很容易成为众矢之的。设计师的意图未被理解,市民的情绪被放大,管理方为了“维稳审美”快速撤除——这一切不是个别案例,而是一种体制性困境。

最终,“谁决定了我们的城市第一眼要长这样”的答案也许并不复杂:不是市民,不是设计师,而是一个将空间视为流程的行政系统。

但这真的只能这样吗?地铁口难道不能成为一种“主动表达”的界面?世界上有没有别的答案,能让我们重新想象“从地下升起”的那一刻?

03 地铁出入口的惊艳可能性

当我们习惯了那些模板化的“盒子”地铁口时,很容易忘记:这个城市最频繁的“门户”,其实也曾无数次被赋予过惊艳、诗意,甚至是艺术的形态。

哪怕只是一个出入口,它也有可能带来和城市之间的第一次心动。

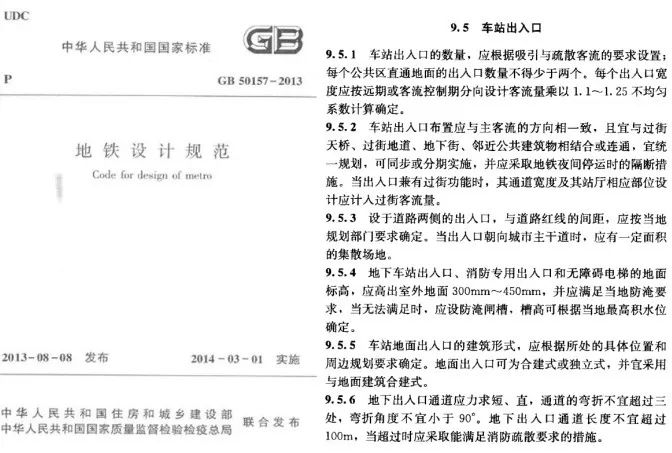

巴黎:地铁口就是城市的艺术装置

Abbesses Metro station © Frank Derville

在巴黎,地铁出入口从来就不“隐形”。1900年,为配合当年的世博会,建筑师Hector Guimard采用当时前卫的 Art Nouveau(新艺术)风格,设计了一系列以藤蔓、植物曲线为灵感的地铁口,运用绿色铸铁、琥珀灯罩与玻璃顶棚,创造出了一种诗意的公共形象。这些作品成为巴黎街头最具标志性的城市“符号”之一,也被誉为“城市的装饰品”。

精巧的藤蔓状结构、绿色铸铁弯曲立柱、琥珀玻璃灯罩,像极了打开一座城市的奇幻之门,进入地铁站仿佛便进入了奇妙的“异世界”。

©Shutterstock

更重要的是,它建立了一种“公共设施即艺术”的观念。即便只是一处通道,它也值得拥有自己的风格、姿态与审美权重。这些跨越百年的地铁口便如同埃菲尔铁塔和卢浮宫一样成为了巴黎的城市印象。

纽约:废墟之上的“重生之眼”

在纽约曼哈顿心脏地带的世贸中心遗址上,由西班牙建筑师圣地亚哥·卡拉特拉瓦(Santiago Calatrava) 设计的 The Oculus,是一座横跨 PATH 铁路与纽约地铁的交通枢纽,同时也是一件极具象征意义的城市雕塑。

The Oculus ©Hufton + Crow

作为9·11 世贸遗址重建计划中的重要组成部分。整座建筑如一只挣脱地表的白色翅膀,向天际张开,极具象征意义。整体建筑外形如同一只展开翅膀的白鸽,从废墟中振翅而起。建筑师曾表示,这不仅是对和平的渴望,也象征着光明从创伤中升起。它的“肋骨状”结构由 350片弯曲钢构件组成,横跨超过 100米的跨度,在城市的高楼森林中显得既轻盈又张扬。

其名称“The Oculus”源自拉丁语,意为“眼睛”或“圆形天窗”。在古典建筑中,最著名的“oculus”是罗马万神殿(Pantheon) 圆顶中心的那个开口——它让天光穿透厚重石材直射室内,也象征人与天、人与神的连接。

Pantheon © Accademia Studio Italia

在建筑语境中,oculus 常常代表一个观察世界的孔洞,它既是视线穿透的通道,也是光与希望进入的入口。其设计核心,是让人们在穿行城市的过程中,能“抬头看到光”——建筑中央的天窗在每年 9 月 11 日会精确投下一束垂直光线,纪念那个无法遗忘的清晨。将这个名字赋予世贸交通枢纽,意味着这个建筑不仅是功能空间,更是一个“重生的眼睛”。

The Oculus ©artedelgelato

虽然它是交通枢纽,却在极高人流密度下,成为纽约人情感与历史的交汇点。

Calatrava与The Oculus©BLOOMBERG

“我希望人们即使只是换乘,也能抬头看见光。”— Santiago Calatrava

那不勒斯:“通往地层”的剧场式地铁口

2004年,那不勒斯市委托诺曼·福斯特(Sir Norman Foster)、马西米利亚诺·福克萨斯(Massimiliano Fuksas)、阿尔瓦罗·西扎(Alvaro Siza)、多米尼克·佩罗(Dominique Perrault)、卡里姆·拉希德(Karim Rashid)和贝内德塔·塔利亚布(Benedetta Tagliabue)等数位国际知名建筑师,为该市新建的地铁线路打造一座标志性站台。

那不勒斯中央车站©Roland Halbe

最终由西班牙 EMBT 建筑事务所赢得竞赛并实施建造。这是一处兼具考古学与戏剧性的建筑作品:巨型曲线屋顶向下收拢,入口像一口螺旋剧场,从街道缓缓沉入地底。

设计灵感来自那不勒斯本身的历史层积——一座建立在罗马古城之上的城市,地铁站也像一场穿越时间的发掘。

该区域最早在1970年由日本建筑师Kenzo Tange(丹下健三)主持设计规划,但由于其独树一帜的风格与周围现代化的摩天大楼格格不入,导致并没有收获成效。

丹下健三设计的旧场站与场地©Flickr

而EMBT 沿用其一贯的“城市织补”理念,使新地铁口与周围街区的密度、色彩、材料产生互动,而非“从天而降”。

EMBT的新设计与旧有语言的对话©Roland Halbe

该项目的一项决策是采用木材建造车站,以此与20世纪70年代风格的周边环境形成有机对比。木材是一种极为轻盈的材料,能与既有结构完美融合:EMBT 利用了原有的混凝土结构和立柱,并在其中插入新的木柱。混凝土中的钢结构部分与新木柱的基座相匹配,而柱子的其余部分则完全由木材制成。

这座新车站通过地下通道与城市相连,将把该区域的人工地表改造成一个复杂的地形结构,设有多个不同高度的行人通行层,以及一座拥有精巧构造屋顶的标志性建筑。多样化的公共空间既能让人亲身感受这座城市的过去与现在,又能描绘出当地居民的活动轨迹与动态。

木材与原有混凝土结构和立柱完美融合©Roland Halbe

如今,这里遍布写字楼和商业空间,但每到下午五点,便人去楼空,沦为一个治安堪忧的区域。因此,在此建造新车站并将其与新地铁线路相连的想法,也是为了将自然元素和那不勒斯原始风貌的一部分引入这座人工打造的区域。新车站将建在现有地铁线路之上,取代之前那座仅作为通往地铁月台楼梯遮蔽物的建筑。

同时设计中拱形天花板也是对经典火车站的致敬,因为传统火车站的屋顶常常采用拱形设计;而车站的形状则旨在营造出一种“漫步林间”的氛围。EMBT 试图打造的是一种全新的、充满流动感的有机广场,让人仿佛置身于森林之中,尽管实际上身处这样一个人工打造的商业中心。

上海滴水湖:湖边最美“白玉兰”

不久前,外交部发言人毛宁在海外社交媒体上发布了一段主题为“中国最美地铁站”的视频,向全球推介中国13座地铁站,邀请外国游客来中国走走看看。其中,上海地铁16号线滴水湖站作为首推案例惊艳亮相,其流线型的外观和顶层观景露台被大家称为魔都“最美地铁站”。

©上海地铁

滴水湖站的设计灵感来自上海市花“白玉兰花”意象,将花瓣的优雅弧线融入车站整体造型。设计通过整合公共交通枢纽,结合地面景观绿化打造一座空中平台,与周边城市空间及原有地下商业形成联动,激发城市活力,为市民提供公共活动的场所,旨在塑造世界一流的滨湖门户地标。

鸟瞰滴水湖站©黎伟

设计希望打造一个可运动、可游戏、有休闲观景、受市民欢迎的枢纽站共享广场。宽100 米、长约 260 米的完整空间,地面和空中完整交融的立体广场约 3.5 万平方米,可集中容纳上万人的广场活动。

滴水湖站©黎伟

同时结合地下商业空间等植入多业态主题活动如轮滑赛、马拉松启动式、烟花秀、音乐节等。枢纽广场围绕公交枢纽展开,地块北侧为一层公交枢纽管理用房,南侧为城市共享客厅,承载联系北侧枢纽,南侧广场及地下商业之功能。公交枢纽方案概念汲取上海市花“白玉兰花”意象,提炼出其优美的弧线,形成12棵优雅、纯净的“Y”形柱,体现结构即装饰的创新理念。

承载多种活动的交通枢纽©黎伟

04 持续亏损的地铁系统:

当城市的“第一眼”不再为人设计

近期一个略显冷门的现实数据或许可以颠覆我们对“地铁”系统的理解:国内超过80%的地铁公司处于亏损状态。

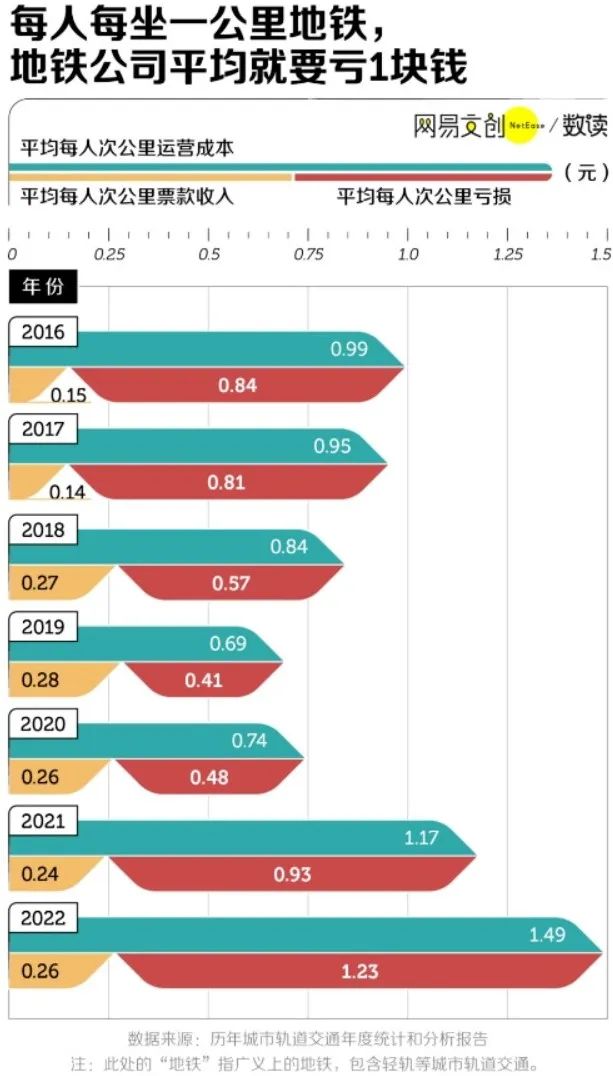

地铁亏损在逐年提高©网易数读

运营、维护、用电、人力、系统更新……这些沉重的基础设施账单,每年都被地方财政苦苦支撑。而一边是收不回成本的地下交通系统,另一边却是城市几乎一边倒地押注“TOD”(Transit-Oriented Development,交通导向开发)模式,大量建设新地铁,复制出一个又一个“套娃地铁口”。

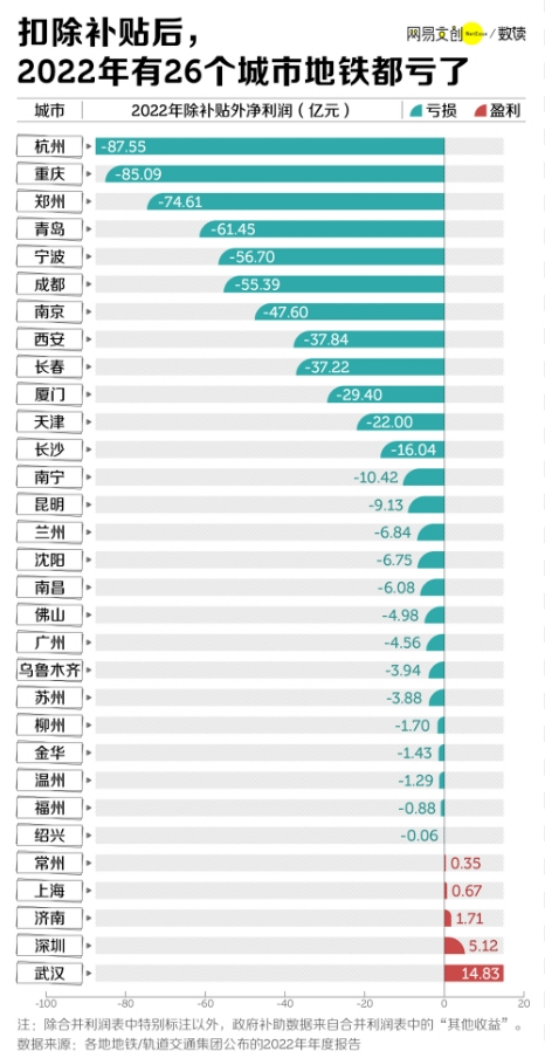

全国近八成城市地铁面临亏损©网易数读

这是否意味着,我们正在过度依赖一种“效率导向”却忽视人情尺度的城市模型?

我们一直被教育TOD是“绿色”“未来感”“集约化”的代名词,仿佛它天然等于宜居,但现实中我们体验到的却常常是冷漠的“功能壳子”:

宽度刚刚好的地下出口;躲不开风雨的站前广场;没有等候空间,也没有方向提示的冷峻空间语言。

这些空间更像是“快速投递人群”的系统接口,而非人真正抵达城市的入口。“第一眼”被让位于“快速导流”,体验被压缩成路径,空间不再为人停留、驻足与感知。

拥堵却持续亏损的地铁站©人民网

更深层次的困境在于,在强调“城市运营成本”的框架下,城市变得越来越不像是给“人”用的,而像是给“系统”用的。

我们甚至已经逐渐适应了这一点:习惯于在千篇一律的出口快速逃离,甚至无法想象它原本可以是怎样——那种在巴黎、科隆或那不勒斯地铁口邂逅历史、阳光或建筑的浪漫,已被我们视作不必要的“奢侈”。

所以,如果今天我们走出地铁口,只看到一块块金属构架、塑料雨棚和灰色模板,我们是不是也该问问自己:

我们真正需要的,是通达,还是抵达?所以,也许我们可以想一想。

那一次令你难忘的“初见”是什么时候?当你走出地铁口,站上台阶,抬起头,眼前的城市让你短暂忘了时间。

那个瞬间,可能比地图、纪念品或文字,更能代表这座城市的名字。

专栏编辑|Sherry Li

发文编辑| Yiyue Dong

审核编辑|Chenxi