"/>

"/>

"/>

"/>

作为《设计出海 DesignDoGlobal》专栏的第一期专访,ArchiDogs有幸在Tilman造访中国期间与其进行深度的交流,其父亲彼得·拉兹(Peter Latz)设计建造的德国北杜伊斯堡景观公园(Landschaftspark Duisburg-Nord)因其而被喻为后工业园区改造的典范。

有别于德国人严肃、缺乏幽默感的刻板印象,和Tilman近三小时的对谈不仅轻松欢愉,更让我们对后工业景观设计理念有了全新的认知。

ArchiDogs

×

Tilman Latz

工业不是被公园取代,而是成为公园。

Industry will not be replaced by a park, but industry becomes a park.

——蒂尔曼·拉兹(Tilman Latz)

蒂尔曼·拉兹(Tilman Latz)

latz+partner德国拉兹事务所合伙人/设计总监

德国景观建筑师协会注册景观建筑师

德国巴伐利亚州制造联盟成员

巴伐利亚州建筑师协会注册城市规划师

巴伐利亚州景观建筑师协会注册景观建筑师

卢森堡建筑师和咨询工程师协会注册建筑师

蒂尔曼·拉兹本科就读于维也纳自然资源与生命科学大学(University of Natural Resources and Life Sciences in Vienna)、德国卡塞尔大学(University of Kassel),主修景观建筑学,后在AA建筑联盟学院与德国卡塞尔大学获得建筑学硕士。

2001年,他加入父母彼得和安妮莉斯·拉兹(Peter and Anneliese Latz)成立的latz+partner事务所,执业十年后,于2011年接管事务所,并与与妻子艾里斯·杜珀(Iris Dupper)于2016年开始共同经营至今。

Tilman曾任宾夕法尼亚大学设计学院的客座讲师、德国卡塞尔大学的客座教授。现任于德国慕尼黑北部弗赖辛市魏恩施泰因应用科技大学(HSWT)景现建筑规划系。

蒂尔曼·拉兹(Tilman Latz)与妻子兼合夥人艾里斯·杜珀(Iris Dupper) © Latz+Partner

访谈|Sherry,Ming

撰文|Ming

「工业遗产令人着迷之处在于它为适应生产而如同景观般,不断因迭代曾经的自己,而你能透过观察,读到那些痕迹。」

“What’s fascinating about industrial heritage is that, like a landscape, it constantly iterates its past to adapt to production, and you can read those traces on site.”

Q&A

你这次来中国美术学院任教矾山国际工作坊,对矾山未来的发展方向有什么设想?

这次工作营无论是对我、其他老师或学生们来说,都是一次很好的能与当地合作的机会,虽然现在还很前期。矾山在某种程度上已经进行了部分开发,也有一些游客造访,但这里有着巨大的开放与可能性,你仍能感觉到可以为矾山做点什么,这令我感到兴奋。

A:你仍能看到这里的变化轨迹。

是的,并不是所有类似的工业遗产都有这种感觉,毕竟不像城堡、庄园那样,建成后基本上数百年不变,工业用地是会随著生产与效率不断迭代发展的。

事实上,除了决策者和专业人士,地方群众以及曾经的矿工,也都积极参与。我们有能力协助矾山加入联合国教科文组织(UNESCO)的世界遗产名录。纵使知道工作量巨大,大家仍充满热情地推动着事情的发展。

矾山国际工作坊

Q&A

你觉得美国、欧洲、中国的学生最大的不同点是什么?

在法国的短期任教经历令我印象深刻。那里的学生更热衷于探讨建筑与景观设计的哲学命题,他们执着于「为什么这么做(WHY)」,对「怎么做(HOW)」的技术细节反而不太在意。这恰好与我们事务所的工作重心形成有趣对比——相较于艺术层面的理论探讨,我们更关注技术层面的具体实践。

在美国宾大汇聚了来自全球各地的学子,国际化学术氛围浓厚。德国的卡塞尔大学同样如此,有不少来自中国的留学生,往往文化交融能碰撞出精彩的火花。虽然中国学生有时会形成封闭的小圈子,习惯用母语交流,这确实有些遗憾。但当他们真正融入跨国团队时,效果总是出奇地好,能产生意想不到的化学反应。

矾山国际工作坊

「我小时候就坐在这张桌子上」

“Me as a little kid sat on that table.”

Q&A

是什么原因让你选择继承父业?在接手事务所之后,是否会遇到过父亲光环过大的问题?

确实,外界对我的期望可能比一般人要高些。但说实话,我从未因为父亲的声望而感到太大压力。我的父母从没有刻意引导或强迫我走这条路。

当然,就像大多数家庭一样,他们会要求我去院子里摘些番茄做午餐。而我总开玩笑声称这是违法的,这是「奴役儿童」,但这样的抗议显然无济于事。毕竟,每个孩子都需要掌握一些生活技能,这再正常不过了。

我的职业生涯始于法国巴黎,没有倚靠家里的资源、完全独立,而且还是从事建筑设计。我本可以一直留在JourdaArchitectes,或者花费二三十年成立自己的事务所,可能最后也不见得成功。对于能够接手一个已经具备良好基础的事务所,并接触到丰富多样的可能性,我深感幸运。我曾将Latz+Partner的规模扩大了三倍,后来因为在学校任教,又将事务所缩减回原来的规模。

父母对我的选择始终持开放态度,他们只是简单地说 “现在这个事务所是你的了,去做你想做的事吧”。

蒂尔曼·拉兹(Tilman Latz)与父亲彼得·拉兹(Peter Latz)|图源网络

父亲彼得·拉兹(Peter Latz)与母亲安妮莉斯·拉兹(Anneliese Latz)|图源网络

蒂尔曼、彼得与安妮莉斯·拉兹|图源网络

Q&A

你提到最初是在做建筑设计,那么,你认为建筑跟景观之间的边界是怎样的?

建筑与景观的区别可能只是材料运用和规范遵循的不同,但核心始终围绕空间展开,都是为人类活动创造功能性空间。理论上,这种共通性本应促成二者更多的协作与共识,但现实往往未必如此。

有趣的是,历史早有先例。宫廷园艺师皮特·约瑟夫·莱内(Peter Joseph Lenné)曾主导了一部分的柏林区域规划,而巴黎的城市更新也是工程师、建筑师和景观建筑师协同合作的成果。

建筑与景观的跨界再自然不过。有些建筑师能创作出色的景观设计,而优秀的景观建筑师同样能驾驭建筑项目,关键在于如何建立事物间的有机联系,实现内外空间的流畅过渡。在这个边界日益模糊的时代,我们更需要开阔且多元的视野。这也是我选择建筑学作为第二专业的原因。

皮特·约瑟夫·莱内|普鲁士王国宫廷园艺师|图源网络

1843年的柏林哥本尼克菲尔德发展规划图(Bebauungsplan des Cöpenicker Feldes zu Berlin)|图源网络

如今的空拍样貌|Google Earth

Q&A

设计界长年存在「学术正确」与「大众文化」两种不同观点的博弈,这给我感觉很像是你们所提的「象征性Emblematical」与「符号化symbolic」的关系,二者之间有什么不同之处吗?

两种方式各有其价值,唯一让我反感的是某些设计为了制造新旧对比,刻意在优秀的历史建筑旁添加蹩脚的现代设计,又或是为了商业化而变得庸俗,过度装饰、添加不协调的元素等,这种生硬的并置究竟想表达什么?

我们应该做的是深入研究原有结构的智慧,并以此为基础发展新的建造技术。讽刺的是,这种尊重传统的设计方法在「建筑学」中延续了数百年,为何不能应用于工业遗产呢?

优秀的设计需要遵循某些基本原则——比如关于保护和开发的指导方针,当然最终方案还是要根据具体情况,选择最合适的路径。

出版书籍|Syntax of Landscape, 2007 © Latz+Partner

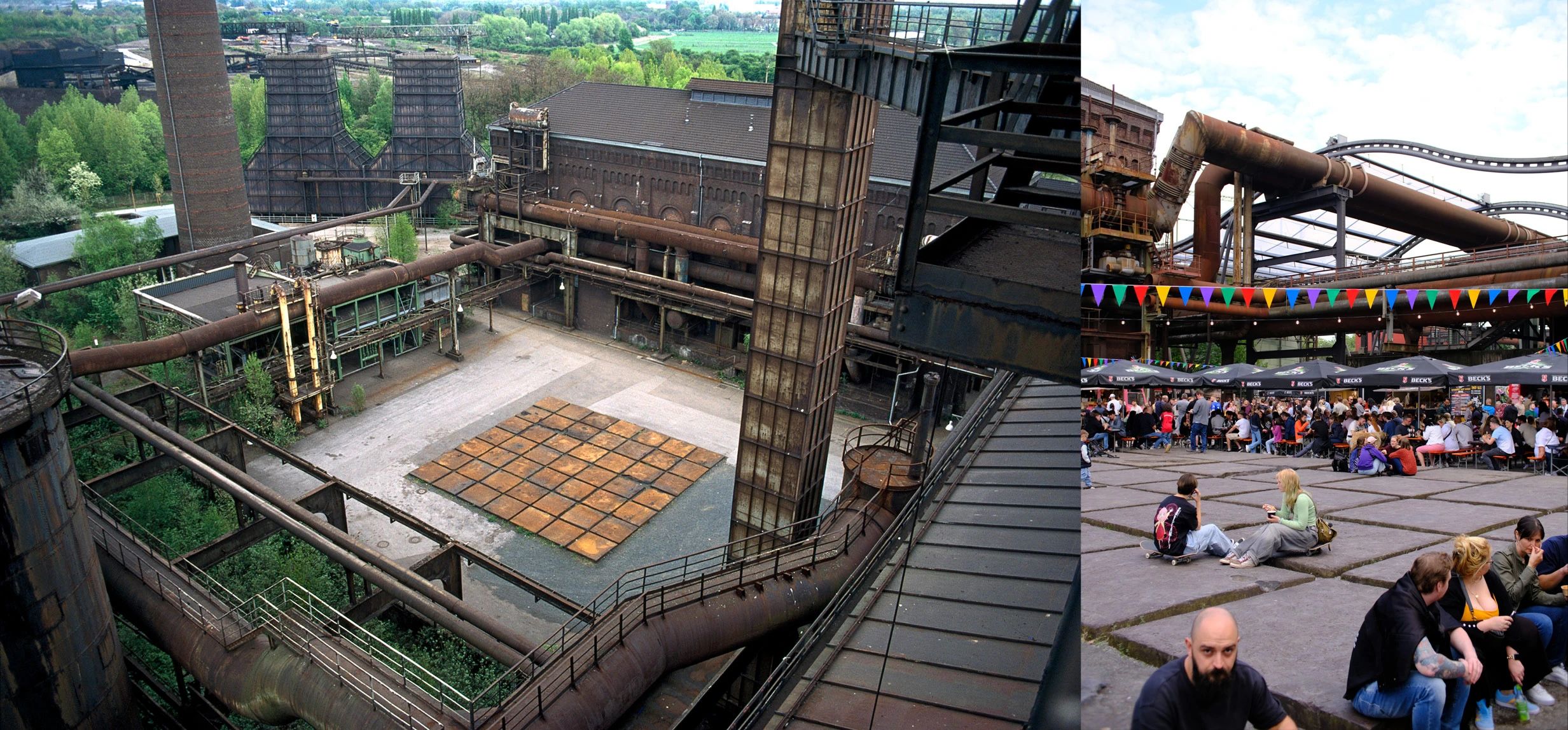

以北杜伊斯堡公园为例,我们的工作本质上是延续场地的生命,但特定的历史背景、周边的土耳其居民文化、横穿园区的高速公路等因素,让这个案例具有不可复制的独特性。我们采用了四层干预体系——这可能就是你所说的「学术正确」的体现。我们为每个层次都建立了相应的理论框架,最终统合在一个核心哲学之下,即如何重塑场地形象,改变人们对它的感知,并将其转化为大众能够理解的景观语言。这就如德语中所说的「整体艺术(Gesamtkunstwerk)」。

出版书籍|RUST RED - The Landscape Park Duisburg Nord, 2017 © Latz+Partner

「观众会创造他们自己对一个地方的印象,而不是设计师。」

“The viewer will create their own picture of a place, not the designer.”

Q&A

「棕地再生」是你们的强项,我们理解这类项目的最大特点是「修复」,但这一过程往往需要经历较长周期。许多甲方、居民出于成本控制、生活品质,甚至是对棕地的刻板印象,可能更倾向于拆除并新建更美观、网红的环境。如何说服他们愿意投入时间与金钱在这类的项目上?

我经常被问到这个问题,但其实答案比你想象中简单。关键在于三点:

首先,这不是关于「治愈」,而是关于「学习」。街道、广场、城镇、工业区都是景观,如果我们能理解这一点,一切就容易多了,它们只是不同的「景观」形态。

所谓的「治愈」,源于我们将工业场地视为对自然的破坏。但事实上,人类的所有活动都是在改变景观,就像动物留下足迹一样。这不是错误,而是某个特定阶段的文化表达方式,是人类发展的痕迹。

北杜伊斯堡公园与曾经作为工业废水道的埃姆舍渠道(Emscher) © Michael Latz

其次,是对污染的理解。污染分为可移动和不可移动两类。在北杜伊斯堡(Duisburg-Nord)项目中,我们请专家详细检测了土壤、设备以及植物中的污染物,结果发现大部分危险物质都是深埋于地下的,只要满足特定条件就能安全封存。与其花费巨资运输处理,不如就地封存——既经济又安全,同时对未来的回收利用留有可能性。

曾作为锰矿石浇铸床的铁板,如今成为北杜伊斯堡公园重要核心:金属广场 © Michael Latz

最后,也是最重要的,是识别场地的价值。这些工业遗迹耗费了数十亿资金,矗立与使用了近百年,远比某些十年就生锈破败的现代建筑坚固耐用。当你穿行在这些钢铁峡谷中,触摸那些饱经风霜的材料、感受工人留下的痕迹,那种历史厚重感是无与伦比的。

混凝土结构墙的重生:改造前的现场悬吊勘查(左)vs成为供市民攀岩的多洛米蒂山(Do- lomites)(右) © Latz+Partner

要让人们真正理解这一点,必须带他们亲临现场,闻混凝土的气味,看水流的路径。如果只是抽象的表述,通常不起作用。

每个场地都是独特的。我们不能简单复制北杜伊斯堡或多拉公园。我们难免遇到客户带著需求说:“我要这个,我要那个”。但身为设计师的创造性在于“如何将这些功能巧妙地嵌入现有空间”。这种工作方式虽具有很大的挑战性,但往往也最能打动客户。

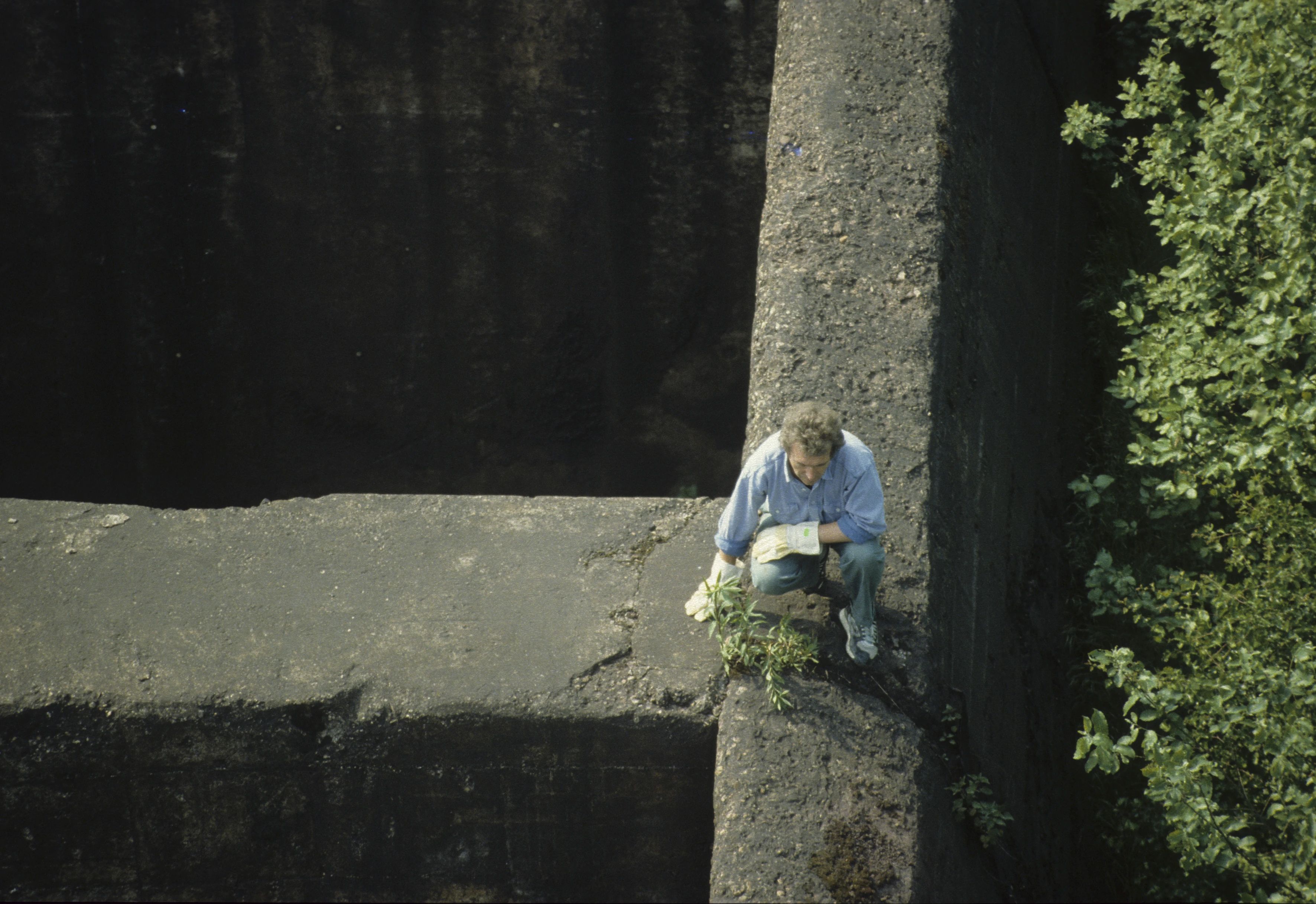

彼得·拉兹于北杜伊斯堡景观公园进行工业遗址与环境的考察 © Latz+Partner

Q&A

说到多拉公园(Parco Dora),你之前在一次演讲上提到会有很多穆斯林聚集在那里,只因工厂朝向麦加,这很有意思。对于民众自发性的理解与适用空间,你怎么看?

这是个美妙的巧合,厂房的布局原本是为了呼应城市肌理和河流的走向,但刚好好几乎正对麦加方向,加上那里有大片空地,就成了穆斯林朝拜的理想选择。虽然不确定他们是否每年都在那里举办活动,但这个意外的空间使用场景确实令我欣喜。

位于都灵的多拉公园(Parco Dora)|图源网络

于多拉公园朝拜的穆斯林|图源网络

Q&A

北杜伊斯堡景观公园的成功,使的许多类似的工业遗址修复争相效仿,或成功或失败,你怎么看?

确实如此,但我注意到大部分项目只借鉴了我们四层干预体系中的一部分。比如我们特别强调原生植被这一维度,可惜大多数项目选择了种植四季开花的彩色品种,只因后者更易维护。

造成这种情况的原因很复杂:有时是客观条件限制,有时则是策略考量。多数甲方总希望这里加点色彩、那里加点花样,认为公众无法接受工业遗址的原生状态。但我认为大众的接受能力其实远超想象。

这类项目真正的挑战其实在于缺乏专业的维护团队,保留原生植被确实需要更多专业支持、政策理解,以及最重要的“时间沉淀的耐心”。让子弹飞一会儿吧。

北杜伊斯堡公园中的樱花树|© Michael Latz

改造前后的熔渣园 © Latz + Partner, Michael Latz

「竞赛的关键,在于如何构建一个合理的游戏规则。」

“The key to the competition lies in how to build a reasonable set of rules.”

Q&A

能跟我们多聊聊你们是如何赢得北杜伊斯堡景观公园竞赛的?以及当时的那些创新、划时代的设计思路是怎么来的?

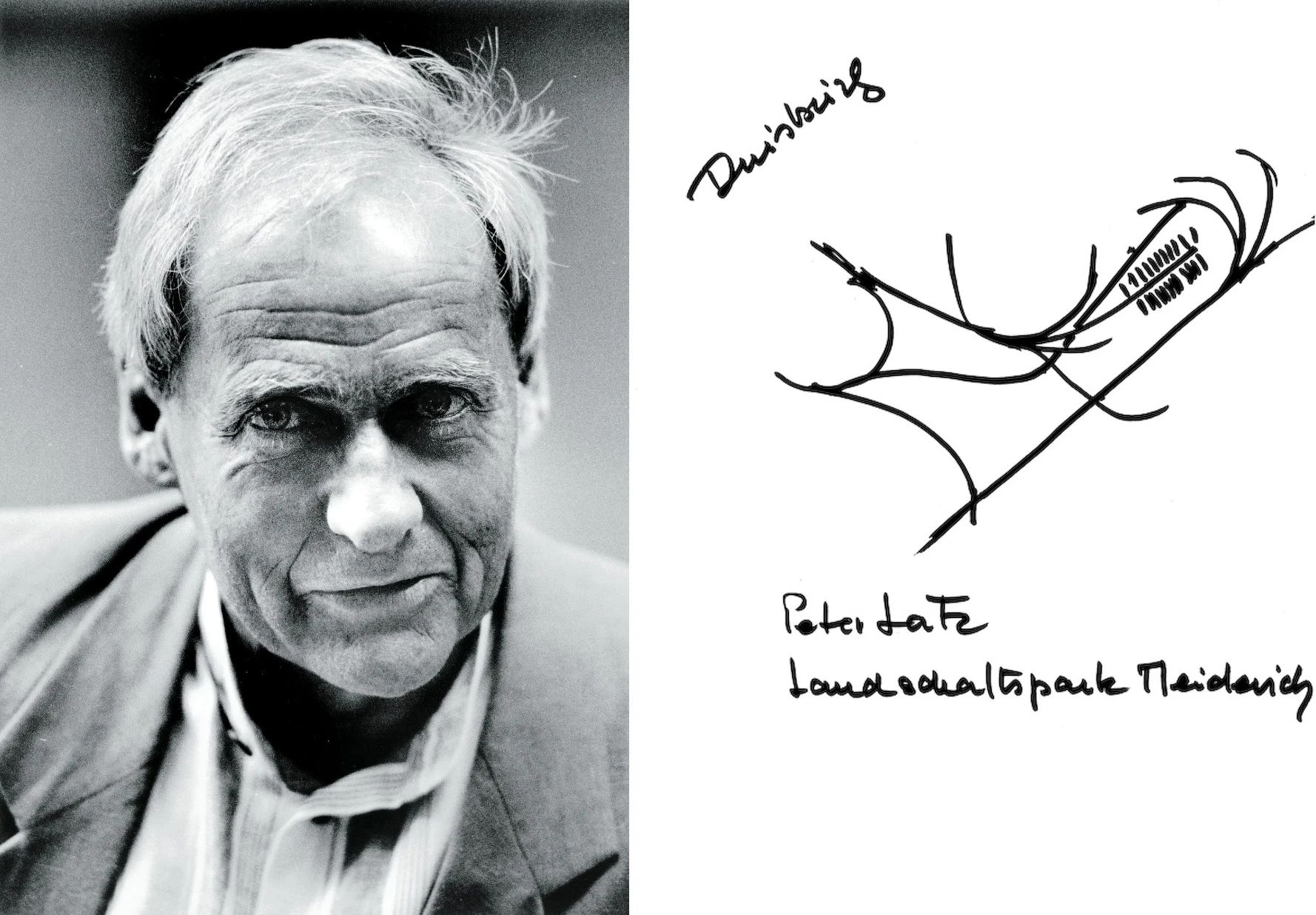

这个项目之所以独特,很大程度上要归功于业主方代表卡尔·甘瑟(Karl Ganser)的远见。作为国际建筑博览会(InternationaleBauausstellung)的负责人,他深知保护这片工业遗址的历史文化价值,以及采用创新国际竞赛的重要性。

卡尔·甘瑟(1937-2022),以及他绘制的北杜伊斯堡景观公园草图 © Baukultur NRW

甘瑟没有用传统的匿名竞赛,而是开创性地组织了「合作式竞赛」。他曾经说过,这不是一场封闭的竞赛,而是一次开放的协作探索。五个入选团队(包括国际和本土事务所)同时在现场工作,各自拥有专属工作区域。这种开放式的工作模式让当地居民、评审委员可以随时参观与交流,竞赛的整个设计过程变成了一个持续的公众对话。

卡尔·甘瑟于北杜伊斯堡景观公园现场进行开放竞赛的宣讲 © Latz + Partner, Michael Latz

在为期一年的设计过程中(当然,所有团队都获得了合理报酬),五个团队给出了截然不同的方案。

我们的方案之所以胜出,关键在于整体性思维——我们没有只关注那些壮观的高炉,而是将整个工业区视为一台完整的"生产机器"。从原料筛选、破碎加工到运输存储,从能源供应到化工副产品处理,我们系统性的理解了整个生产流程之间的有机联系。

彼得·拉兹于北杜伊斯堡景观公园进行设计说明宣讲 © Latz+Partner

设计竞赛的形式必须与项目的特性相匹配。传统的竞赛模式是设计师简单考察现场1-2天,然后在短时间内完成厚厚一本的概念方案,这并不适用于如此复杂的工业遗址改造项目。

这类项目,评委、政要和当地居民都需要时间来理解场地的深层价值。真正好的设计方案需要时间沉淀,以及多方参与,最终绝对会获得更贴合、更可持续的成果,也更值得投资。

Q&A

说到竞赛,有时候我们不得不换个角度想这个问题。比如对年轻团队来说,他们很希望透过竞赛获得更多参与重要项目的机会。不然面对市场上的知名事务所,他们很难脱颖而出。

我完全赞同这个观点,有些国家的做法值得借鉴。它们只邀请4-5个团队,甚至特意搭配。比如选择1-2家经验丰富的大型事务所、1-2家本土或区域性公司、1-2家年轻团队。这些新兴事务所虽然只有未落地的概念方案,但往往能带来突破性的创意。

当然,具体如何组合最终还是取决于业主的决策。但必须控制规模,有20-30支队伍参与的竞赛实在难有什么成效。当然,支付合理报酬也很重要。(笑)

Q&A

我们注意到你们也参与了北京首钢的项目,也是竞赛吗?

首钢是我父亲受邀与一些专家一同进行的总体规划研究项目,希望能借鉴北杜伊斯堡公园的成功经验。但最终,这个构想难以抗衡当时北京惊人的城市建设速度和规模。那时的北京正处于建设热潮中,吸引着全球建筑师争相加入建设的大队。

北京首钢改造与更新规划研究 © Latz + Partner

在这样的背景下,多数团队很难完全遵循我们为首钢提出的规划理念,最终方案只保留了少量旧结构。当然,经济发展压力无疑也是另一个重要因素。我理解建筑师们希望位自己打造标志性建筑的愿景,而北京作为国际化大都市,也渴望向世界展示现代化形象,所以谁会愿意在市中心保留一个虽壮观但锈迹斑斑的工业遗迹呢?

北杜伊斯堡公园本质上是一个公共空间,虽有少量营收但仅能填补三分之一的维护费用,毕竟城市公共设施的价值在于提升适居性,而非盈利。而首钢项目被赋予了更多的商业期待,因此需要容纳更多功能。

2020年的首钢 ©王栋

尽管如此,我依然认为父亲当初的规划方案极具前瞻性:充分利用原有工业结构、大型水体和冷却塔等,创造震撼人心的空间体验。这个构想若能实现,必将成为非凡之作。

不过,有时候事情的发展往往难以如愿。

「本土化协作是一切的基础」

“We are always working with local partners.”

Q&A

你们在面对不同地区、尺度的项目时,如何思考设计?

我们始终坚持三个核心工作原则:

首先,坚持与当地团队合作,借助他们对场地、文化传统、政治环境和社区需求的深刻理解,帮助我们准确把握场地的地理特征、历史脉络及敏感要素。

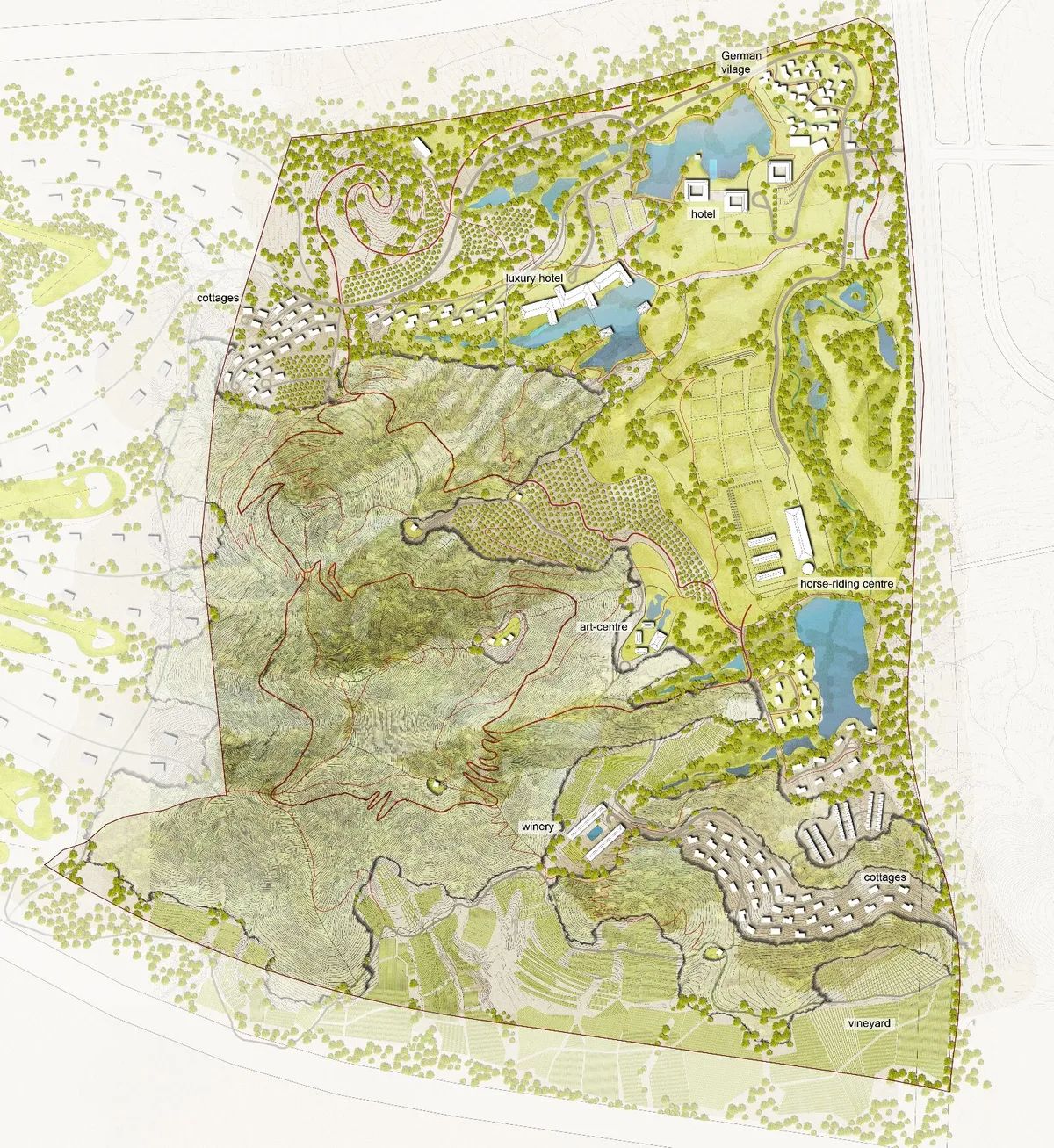

其次,实地调研是不可妥协的硬性要求。我们拒绝仅凭数字资料进行远程设计,特别是总体规划项目。例如青岛牧马山生态园的规划项目,我们团队在当地驻扎了一个多星期,每日跋山涉水实地考察,甚至重新发现了连当地居民都已遗忘的历史遗迹。

第三,大团队。并非指人数众多,而是采用「按需集成」的专家团队模式,根据项目需求灵活整合各类专业人才。这种动态团队构建方式既适用于中国项目,也是我们在欧洲开展总体规划的工作标准。

青岛牧马山生态园规划效果图 © Latz + Partner

青岛牧马山考察记录 © Latz + Partner

青岛牧马山生态园规划总平面图 © Latz + Partner

Q&A

作为海外团队在中国实践,你们参与万科红梅文化创意产业园景观规划设计时,有遇到什么特别的问题吗?

这是个有趣的项目,我们和客户合作愉快,唯一遗憾是最后没有足够资金实现全部计划。

A:我们有位自沈阳的同事,作为一名市民,他说没有太感觉到具体的变化在哪里。

是不是感觉缺少了一些东西?

A:也许你们的干预太轻了?

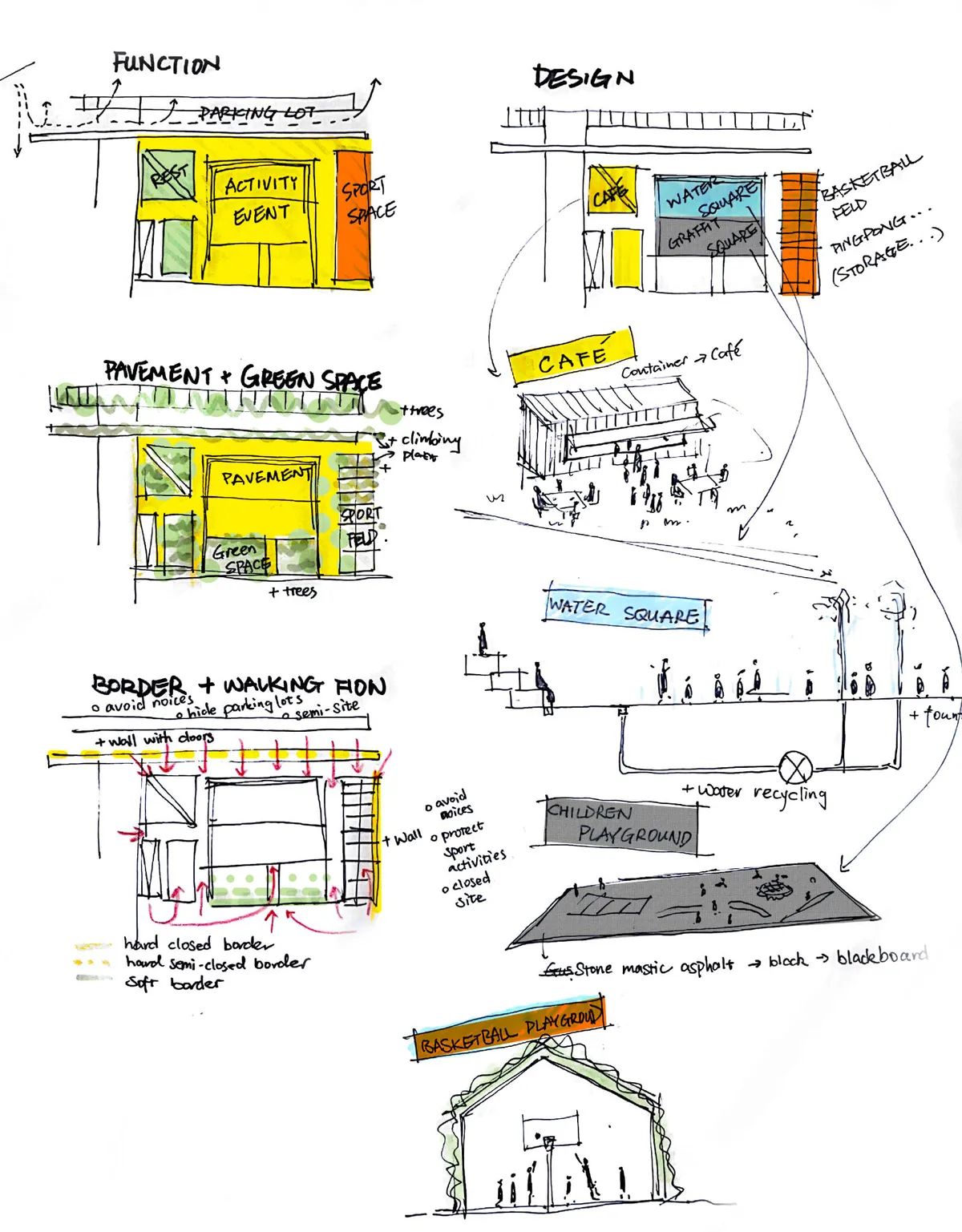

事实上,我们的改造干预远比你们想象的更为大胆。初次造访时,工厂刚退役不久,那些机械设备仍完好的矗立著,其中最吸引我的是两样东西:质朴的砖墙和纵横交错的管道网络。

那些功能各异的管道——输气的、导热的、输送能源的——以其精密的工业美学震撼了我,我当即决定要让它们重获新生。而对于破损的地面,我提出一个大胆构想:让砖说话。我们尝试透过深到浅的渐变铺装,串联起场地内所有的砖构建筑——虽然有些已被抹灰覆盖,特别是那些储存液体的罐体(它们原本是我的最爱,可惜全被拆除)。

不过业主的需求很明确:需要吸引初创企业入驻。营销占据了上风,我们的管道构想不得不让步。我原本计划将这些管道改造为导视系统,用色彩编码展现它们原有的连接关系,甚至整合音响系统。但最终,大部分管道被拆除,仅存的几段也沦为装饰品。也许是我太过理想主义,毕竟当管道横贯空间时,确实可能会影响单个建筑的租赁价值。

虽然有些遗憾,但必须承认,他们之后邀请的建筑团队完成了出色的改造。那种对工业遗产的尊重态度,在当时已属难得,在当下更是弥足珍贵。至于我期望的更多绿植?倒无伤大雅。毕竟,适当的让步本就也是设计实践的一部分。

万科红梅文化创意产业园景观规划设计 原场地样貌|© Latz + Partner

万科红梅文化创意产业园景观规划设计 设计手稿|© Latz + Partner

万科红梅文化创意产业园景观规划设计 改造前后对比|© Latz + Partner

万科红梅文化创意产业园景观规划设计 © Latz + Partner

Q&A

这次来中国,有没有看到让你印象深刻的项目?

昨天我探访了上海一个极具特色的江边改造项目(西岸梦中心)。那些色彩鲜艳的筒仓和红色楼梯,犹如船舶烟囱般矗立在水景之上,搭配灯光映照,格外醒目。

这个项目展现了典型的「符号化美学」:大面积的铺装、开敞的工业遗迹视野。值得肯定的是,他们保留了一些标志性的工业结构,让场地的历史记忆得以延续。当然,如果由我来设计,可能会采用更生态的手法:增加更多绿化空间,营造更自然、更富有生命力的氛围,而非追求这种「完美」的规整感。

西岸梦中心|© Daily建筑摄影-刘国威

我认为中国未来的城市发展,必须更加重视绿色基础设施。植被不仅能缓解城市热岛效应,更能提升宜居性和吸引力——这远不止是应对气候变化的策略,而是城市进化的必然方向。

虽然这个项目在工业遗产活化方面做得不错,但和大多数同类项目一样,它仅停留在物理层面的改造。尽管如此,这个项目成功吸引了大量市民,对于上海这样的超大城市而言,这仍是一个成功的公共空间案例。

专栏编辑|Sherry Li

发文编辑|Ming

审核编辑|Chenkai

版权©建道筑格ArchiDogs,转载请联系media@archidogs.com

若有涉及任何版权问题,请联系media@archidogs.com,我们将尽快妥善处理。